島津重豪とその周辺に関する論文集。

幕末に薩摩藩が雄藩として活躍するその素地を作ったのが島津重豪である。長く薩摩藩の政務の中心にいた重豪の業績は多岐にわたるが、特筆すべきは各種の出版事業や学校の設立など文教政策である。

本書は、重豪の文教政策を柱の一つにして、重豪を取り巻く人々や薩摩の文化状況、そして琉球との繋がりまでを視野に、13の論文と4つのコラムによって構成されるものである。

その内容は、出版社のウェブサイトに掲示されているので詳述しないが、特に面白かった論文は松尾千歳による「広大院—島津家の婚姻政策」というもの。広大院とは将軍家斉に嫁いだ重豪の娘・茂姫のことで、将軍の御台所(正妻)は公家または摂家から迎えるのが通例だったところ、これは将軍家にとっても島津家にとっても異例の婚姻であった。

その背景には重豪の祖母である竹姫の存在もあるが、戦略的に実現したものというよりも、いろいろな偶然が重なって行われた結婚であった。しかしそれが及ぼした影響は甚大であり、外様大名が将軍の岳父となるという立場上の大転換は、薩摩藩の雄飛に一役買っているのである。もちろんこのことは篤姫にまで繋がっていく。そうしたことは聞きかじっていたものの、本論文はそのあたりの事情を丁寧に追っていて非常に面白かった。

ところで、本書を手に取ったのは、重豪と国学との繋がりはどうだったのだろうという興味からである。

平田篤胤は重豪をたびたび訪問しており、重豪は篤胤に「顕幽無敵道」という額を与えたことから国学に私淑していたと見なされることもあるが、一方では仏教への信仰も篤く、特に黄檗宗との関わりは深い。黄檗宗は禅宗の中でも最も中国的な宗派であるから、国学とは相容れない部分がある。

とはいえ、国学者・博物学者の白尾国柱を取り立てて『成形図説』という農業生物百科全書を編纂させたり、神代山稜を研究させたりといったこともしており、国学的な方向の業績があるのも確かである。一体、重豪は国学とどのように付き合ったのだろうか?

本書には、その疑問に直接答えるような論文はないのであるが、関連するいくつかの論文を総合して考えると、重豪は様々な分野に関心を寄せたため、国学もその中の一つとして学んだが、特にこれを重視するということもなかった、とまとめられると思う。

実際、薩摩藩から本居宣長の門人となっているのは日向国諸県郡高岡の横山尚謙、毛利勝作、有馬直右ヱ門の3人に限られるという(つまり薩摩・大隅の人間は一人も宣長の門人となっていない。これは九州では例外的)。少なくとも、宣長についてはさほど重視されていなかったのは事実であろう。

では問題の平田篤胤についてはどうか。明治に至るまで、薩摩藩からは数多くの藩士が平田国学の門人となっていた。篤胤と重豪が交流していたことを考えると、その源流は重豪の頃に求められそうである。とはいっても、重豪は組織的に国学を推進するということもなかったようだ。本書掲載の論文、永山修一「学者たちの交流」によれば、「少なくとも儒学・国学の面では外からの積極的な人材起用は不十分で、藩外からの評価は高いものとはならなかった」ということである。

おそらく、重豪自身は平田国学をさほど重んじていなかったのだろうと思う。蘭学や中国に大きな関心を持っていた重豪が、日本を極度に特殊化して偉大な国に仕立て上げる平田国学を好んだとは思えない。しかしながら、篤胤との個人的な繋がりもあってこれを無下にすることもなかった。それで結果的に、藩士たちが平田国学へと向かう素地が作られたのではないだろうか。

2017年4月22日土曜日

2017年4月6日木曜日

『契沖の生涯』久松 潜一 著

江戸時代の国学者、契沖(けいちゅう)のコンパクトな伝記。

契沖といえば、江戸時代の国学者の中でも最も早く頭角を現した国学者の嚆矢とも言える人物であるが、本居宣長や平田篤胤に比べるとあまり知られていない。私も契沖の研究業績については多少知っているが、どんな人物であったのかよく知らなかったので手に取ったのが本書である。

没落しつつある武士の子として生まれた契沖は、11歳で出家し真言宗の僧侶となった。幼少の頃より抜群の記憶力だったようだ。13歳で高野山に入って約10年間仏道を修行した。この頃、快賢という僧侶について学んだが、この快賢が仏学のみならず神道や和学(日本古典文学)にも通じていて、このことが契沖を真言僧侶でありながら国学の道へ進ませた大きな要因であると見られる。23歳くらいの頃、契沖は高野山を下りて曼荼羅院という寺の実務を担当するようになった。

契沖は寺務をこなしながら、古典研究に励むようになる。そして彼は曼荼羅院を去り山寺にこもって修行したり、各地を放浪したりして30代を静かな研鑽の時代として過ごした。現実の人生に飽き果てた彼は、隠棲にも等しい生活をしながら、仏典漢籍の研究や悉曇(サンスクリット)学の研究を進めていったらしい。この頃に、彼は大阪は和泉の伏屋家へと寄寓したが、伏屋家には日本古典文学がたくさん蔵書されていた。日本紀などの国史、和歌、歌書といったものである。契沖はこれらを読破し、やがて日本古典文学の研究を極めていくことになる。

契沖は39歳で大阪の妙法寺という寺の住職となり、ここに身を落ち着けた。契沖としては、俗務に携わることは本意ではなかったかもしれないが、この頃にはすっかり家運が傾いていて、母や兄を養って行かなくてはならないという事情もあったようである。

ところで曼荼羅院時代の下河辺長流との出会いが、契沖の研究人生には大きな影響があった。徳川光圀は下河辺に万葉集の注釈書を執筆するよう依頼していたものの、下河辺は病気のためこの仕事が果たせず交流が深かった契沖を紹介。契沖は求めに応じて主著となる画期的な万葉研究書『万葉代匠記』を完成させ、光圀から白銀千両と絹30匹という当時としては異例な褒美をもらった。

しかしその褒美は貧しい人に施したという。光圀からはこの他にも生活支援も受けていたようである。契沖としては、そうした支援を受けることは心苦しかったが生活のためやむを得なかったようだ。『万葉代匠記』を完成させた後、父母の最期も看取って身軽になった契沖は、元禄の初め頃、妙法寺を去って大阪高津の圓珠庵に移った。ここでは寺の事務もなく、光圀からの援助も受けて悠々として学問に専念することができた。契沖が50代に入ったこの時代が、彼の学問の完成期に当たっていた。

契沖は控えめで謙虚な人柄だったらしい。本居宣長とは違って、弟子もほとんど取らなかった。契沖は天下の青年を指導しようというよりは、深く自己に沈潜して精神を陶冶していこうというタイプであった。そういう契沖が、圓珠庵で気心の知れた弟子たちに向かって行ったのが、万葉集講義であった。その研究の集大成となる万葉集講義を終えてほどなくしてから、契沖は62歳の生涯を閉じた。

本書は昭和17年が初版であり、かなり古いものではあるが割合に読みやすく、契沖の温かい人柄への愛情が伝わってくる好著である。ただし、あくまでも契沖の生涯を辿るという構成であるため、契沖の研究成果についてはほとんど何も述べられない。学者の人生を辿るのにその研究内容について触れないというのは、ちょっと無理があるのではないかという気もする。

そういう意味では物足りないが、契沖という人物を知るにはちょうどよい入り口の本。

契沖といえば、江戸時代の国学者の中でも最も早く頭角を現した国学者の嚆矢とも言える人物であるが、本居宣長や平田篤胤に比べるとあまり知られていない。私も契沖の研究業績については多少知っているが、どんな人物であったのかよく知らなかったので手に取ったのが本書である。

没落しつつある武士の子として生まれた契沖は、11歳で出家し真言宗の僧侶となった。幼少の頃より抜群の記憶力だったようだ。13歳で高野山に入って約10年間仏道を修行した。この頃、快賢という僧侶について学んだが、この快賢が仏学のみならず神道や和学(日本古典文学)にも通じていて、このことが契沖を真言僧侶でありながら国学の道へ進ませた大きな要因であると見られる。23歳くらいの頃、契沖は高野山を下りて曼荼羅院という寺の実務を担当するようになった。

契沖は寺務をこなしながら、古典研究に励むようになる。そして彼は曼荼羅院を去り山寺にこもって修行したり、各地を放浪したりして30代を静かな研鑽の時代として過ごした。現実の人生に飽き果てた彼は、隠棲にも等しい生活をしながら、仏典漢籍の研究や悉曇(サンスクリット)学の研究を進めていったらしい。この頃に、彼は大阪は和泉の伏屋家へと寄寓したが、伏屋家には日本古典文学がたくさん蔵書されていた。日本紀などの国史、和歌、歌書といったものである。契沖はこれらを読破し、やがて日本古典文学の研究を極めていくことになる。

契沖は39歳で大阪の妙法寺という寺の住職となり、ここに身を落ち着けた。契沖としては、俗務に携わることは本意ではなかったかもしれないが、この頃にはすっかり家運が傾いていて、母や兄を養って行かなくてはならないという事情もあったようである。

ところで曼荼羅院時代の下河辺長流との出会いが、契沖の研究人生には大きな影響があった。徳川光圀は下河辺に万葉集の注釈書を執筆するよう依頼していたものの、下河辺は病気のためこの仕事が果たせず交流が深かった契沖を紹介。契沖は求めに応じて主著となる画期的な万葉研究書『万葉代匠記』を完成させ、光圀から白銀千両と絹30匹という当時としては異例な褒美をもらった。

しかしその褒美は貧しい人に施したという。光圀からはこの他にも生活支援も受けていたようである。契沖としては、そうした支援を受けることは心苦しかったが生活のためやむを得なかったようだ。『万葉代匠記』を完成させた後、父母の最期も看取って身軽になった契沖は、元禄の初め頃、妙法寺を去って大阪高津の圓珠庵に移った。ここでは寺の事務もなく、光圀からの援助も受けて悠々として学問に専念することができた。契沖が50代に入ったこの時代が、彼の学問の完成期に当たっていた。

契沖は控えめで謙虚な人柄だったらしい。本居宣長とは違って、弟子もほとんど取らなかった。契沖は天下の青年を指導しようというよりは、深く自己に沈潜して精神を陶冶していこうというタイプであった。そういう契沖が、圓珠庵で気心の知れた弟子たちに向かって行ったのが、万葉集講義であった。その研究の集大成となる万葉集講義を終えてほどなくしてから、契沖は62歳の生涯を閉じた。

本書は昭和17年が初版であり、かなり古いものではあるが割合に読みやすく、契沖の温かい人柄への愛情が伝わってくる好著である。ただし、あくまでも契沖の生涯を辿るという構成であるため、契沖の研究成果についてはほとんど何も述べられない。学者の人生を辿るのにその研究内容について触れないというのは、ちょっと無理があるのではないかという気もする。

そういう意味では物足りないが、契沖という人物を知るにはちょうどよい入り口の本。

2017年3月26日日曜日

『知識の灯台―古代アレクサンドリア図書館の物語』デレク・フラワー著、柴田 和雄 訳

古代アレクサンドリア図書館にまつわる人々についてエッセイ風に語る本。

数々の伝説に彩られた古代アレクサンドリア図書館。その蔵書数は定かではないが、古代社会においては世界最大だったと思われる。併設の学術施設(ムーセイオン)とともに、古代社会における知の中心として数々の学者や文化人が文明の精華を生みだした。

その失われた図書館を再建しようというプロジェクトが20世紀の終わりに動き出し、エジプト政府とユネスコとの共同事業として、かつてアレクサンドリア図書館があったとされる場所に2001年に再建された。

本書は、それを記念してエジプト出身の著述家・テレビ局キャスターであるデレク・フラワーがアレクサンドリア図書館にまつわる人々についてまとめた本である。

内容は、図書館そのものというよりも学者・文化人の紹介がメインで、紹介されている数も多いのでそれぞれの項目の記載は簡潔であり、体系的というよりエピソード的である。

本書を買ったのは、古代アレクサンドリア図書館がどんなものであったのか、ということに関心を持ってのことであったから、これはちょっと期待はずれだった。

しかし驚いたのは、新アレクサンドリア図書館の約2億ドルという建設費。本書では厖大な建設費用として紹介されていたが、世界の知の中心を再建するという野心的な目標を達成するための建物と最初の蔵書が約2億ドル、つまり200億円程度で済んでしまうというのは格安ではないか。

日本で考えると、東京五輪の費用が何兆円、リニア新幹線が何兆円、原発の廃炉費用が何兆円とか言われているが、世界の知の中心の再建、というには大げさにしても文化発展の基礎となる大図書館をたった何百億円で設立できるとしたら、そういうことにお金を使った方がどんなにか有意義だろう、と思われた。

ところで、本書でアレクサンドリアで活躍した学者を、数学者や医学者も含めて「アレクサンドリア学派」と呼んでいるが、これは正確な用語法なのだろうか。アレクサンドリア学派というと文法・文献学の学派のことかと思っていたので気になった。ジャーナリストの著作であるから学問的に厳密でないことは仕方ないのかもしれないが。

古代アレクサンドリア図書館のことについては説明は少ないが、古代の知をつくった人々について気軽に読める本。

数々の伝説に彩られた古代アレクサンドリア図書館。その蔵書数は定かではないが、古代社会においては世界最大だったと思われる。併設の学術施設(ムーセイオン)とともに、古代社会における知の中心として数々の学者や文化人が文明の精華を生みだした。

その失われた図書館を再建しようというプロジェクトが20世紀の終わりに動き出し、エジプト政府とユネスコとの共同事業として、かつてアレクサンドリア図書館があったとされる場所に2001年に再建された。

本書は、それを記念してエジプト出身の著述家・テレビ局キャスターであるデレク・フラワーがアレクサンドリア図書館にまつわる人々についてまとめた本である。

内容は、図書館そのものというよりも学者・文化人の紹介がメインで、紹介されている数も多いのでそれぞれの項目の記載は簡潔であり、体系的というよりエピソード的である。

本書を買ったのは、古代アレクサンドリア図書館がどんなものであったのか、ということに関心を持ってのことであったから、これはちょっと期待はずれだった。

しかし驚いたのは、新アレクサンドリア図書館の約2億ドルという建設費。本書では厖大な建設費用として紹介されていたが、世界の知の中心を再建するという野心的な目標を達成するための建物と最初の蔵書が約2億ドル、つまり200億円程度で済んでしまうというのは格安ではないか。

日本で考えると、東京五輪の費用が何兆円、リニア新幹線が何兆円、原発の廃炉費用が何兆円とか言われているが、世界の知の中心の再建、というには大げさにしても文化発展の基礎となる大図書館をたった何百億円で設立できるとしたら、そういうことにお金を使った方がどんなにか有意義だろう、と思われた。

ところで、本書でアレクサンドリアで活躍した学者を、数学者や医学者も含めて「アレクサンドリア学派」と呼んでいるが、これは正確な用語法なのだろうか。アレクサンドリア学派というと文法・文献学の学派のことかと思っていたので気になった。ジャーナリストの著作であるから学問的に厳密でないことは仕方ないのかもしれないが。

古代アレクサンドリア図書館のことについては説明は少ないが、古代の知をつくった人々について気軽に読める本。

2017年3月21日火曜日

『島津重豪』芳 即正 著

薩摩藩が雄飛する基礎をつくった型破りの藩主、島津重豪(しげひで)の初の本格的評伝。

重豪の人生は決して順調な出発だったとはいえない。産まれた時に母を亡くし、また父も11歳にして亡くした。しかも薩摩藩ではこのころ数代病身の藩主が続いており、先々代の藩主は若くして病死し藩政は停滞していた。しかも先代藩主(父)も若くして急遽病死したという事情から、彼は僅か11歳という若さで藩主になったのである。

若い重豪は貪欲に知識を吸収した。侍読(じどく)となったのは室鳩巣(むろ・きゅうそう)の学派の儒者たち。山田有雄や児玉実門である。重豪は儒者を重用し、たくさんの書籍を購入したり、郡山遜志には藩主心得の書ともいうべき『君道』を編纂させた(1769年)。

しかし重豪は書斎の人ではなかった。唐船が漂着していると聞けば見学に行くなど、機会を捉えて外国の見聞を広めた。長崎では帰化中国人が創建した4つの寺とオランダ商館にも訪問し、特にオランダ商館長ヘンミー、その後任ズーフとは親交を深めている。重豪はオランダ商館を通じてオランダ文物の収集にも努めた。閉鎖的で遅れていた日本の端っこの地、鹿児島で、重豪は世界に目を開いていた。

そんな重豪にとっては、鹿児島の遅れた社会が気にくわない。期待した成果は上げられなかったが、重豪は鹿児島の風俗矯正にも力を入れた。また、乱暴だった鹿児島の士族たちに文治主義を徹底させた。まだ戦国の遺風が残っていた鹿児島の士族社会を、平和な時代に適した官僚的なシステムへと組み替えていったのである。さらに、他国人の出入りを自由化した。商業振興のための方策だった。

重豪の治世に光るのは文教政策である。藩士の教育施設である造士館・演武館を設立し、医学院と薬園もつくった。ついで薩摩藩独自の暦を作成・研究する明時館を創建した。この明時館は天文観測施設を備えており別名「天文館」ともいうが、これが後の繁華街天文館の名の起こりである。

さらに各種の図書編纂事業、研究事業も行った。20代で着手し半世紀以上を費やした中国の口語辞典『南山俗語考』、藩の正史である『島津国史』、国学者の白尾国柱に命じた神代山稜の研究、その白尾らによる農業生物の巨大な百科全書とも言うべき『成形図説』、南西諸島の薬草の薬効について中国の学者に問い合わせたものをまとめた『質問本草』、中国帰りの琉球客に中国の事情を自らインタビューした記録である『琉客談記』、晩年になって自らまとめた鳥類事典『鳥名便覧』など多岐にわたる。また、重豪の命であるとは明確でないながら、重豪に仕えた石塚崔高が磯永周経と公刊した『円球万国地海全図』は、高橋景保が地球図を公刊するまでは我が国最大の世界図であった。

重豪は各種の開花政策を精力的に進め、43歳の若さで隠居した。娘の茂姫は将軍家斉の御台所(正妻)となって重豪は将軍外戚となり、隠居屋敷があった高輪で書籍編纂など文化事業に一層力を入れた。

ところが、重豪を継いだ藩主・斉宜(なりのぶ)は近志録党と呼ばれる一党を重用して一種の揺り戻し政策を実施。重豪の開明・拡大路線から一転して保守・緊縮路線へと藩政を転換させた。これに重豪は激怒し、藩法で厳禁されている党類を結んだという廉で一党を粛清。切腹13名、遠島25名を含む111名もの大量処分であり、近世薩摩藩史上最大の政変であった(近志録崩れ)。

こうして重豪は、次期藩主斉興(なりおき)の藩政後見となり表舞台に返り咲く。しかしこの頃には藩の財政も限界に近づき重豪自身が緊縮路線を実施。調所広郷(ずしょ・ひろさと)を重用して財政改革を強行した。文政末年(1830年)には、藩の借金(藩債)の額は500万両にも達していた。この巨額の借金の原因が、重豪の積極的な開明・拡大路線にあると言われるのであるが、著者の問題意識は、本当にこの借金は重豪が元兇なのであろうか。ということである。

実は私も、本書を手に取った興味は、果たしてこのような巨額の借金をどうやって借りたのだろうか? ということだった。この頃の薩摩藩の経常収入はせいぜい20万両弱である。その20倍以上もの借金は、そもそも普通は借りることすらできない。いくら重豪が「下馬将軍」と渾名されるほどの影響力があったにしても、商人がこのような返済される見込みのないお金を貸すものだろうか?

この疑問に対して、著者は文政年間に大阪で藩財務を担当した新納時升(にいろ・ときのり)の証言を取り上げて考究していく。結論を言えば、この500万両の借金は、重豪がつくったものではなく、重豪治世が終わってから、藩財政の悪化が露見したためにまともなところから金が借りられなくなり、高利で金を借りるしかなくなってその利子が雪だるま式に増えてできたものだ、ということができる。

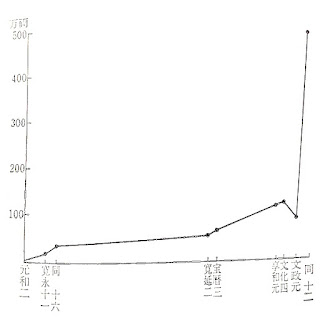

その証左の一つが藩債の推移を表したこの図(p.208)。それまでも毎年の赤字経営ではあったが、文政年間(重豪は隠居後)に急に借金が激増している。普通の経営をしていたら、このような急激な借金の増え方はしない。

実は、文政に先立つ文化10年秋頃、薩摩藩では徳政令(借金踏み倒し)を行っているのである。これで商人たちからの信用がガタ落ちして金を貸して貰えなくなった。しょうがないので、特定の豪商には藩財政の帳簿を見せて信用して貰おうとしたが、今まで大藩だと思って金を貸していたのにその家計は火の車だ、ということがわかってしまい、信用を増すどころかかえって底を見透かされる結果になった。

そこでしょうがなく牙儈(すあい・仲買人)の手を借りることになり、彼らに有利な条件で藩の商材の売買を任す代わりに高利もやむなく借金をするようになったのである。そのため僅か10年あまりで借金は5倍以上に膨らみ、藩財政は逼迫の度合いを一層増していた。

重豪に重用された調所広郷はこれを打開するため様々な財政改革を実施するが、そのハイライトである500万両の借金踏み倒し(正確には、借金の証文を無利子250年分割払いに勝手に書き換えた事件)は、この借金が正当な条件によるものではなく牙儈の姦計と高利による不当なものであったことを逆手に取った、一種のしっぺ返しだったのだろうと著者は考える。私自身、500万両もの借金の証文が勝手に書き換えられると大変な混乱や暴動が起こるのではないか、なぜ穏便に事は済んだのか、と今まで疑問であったが、債主たる牙儈たちには後ろ暗いことがあって、公に訴え出られない理由があったのだろうと得心がいった。

重豪は、後進的だった薩摩藩を幕末には日本をリードさせる西南の雄藩に変えたきっかけを作った。ひ孫の斉彬は、その開明的な手腕を引き継いでさらに産業振興事業にも取り組んでいるが、重豪が斉彬に与えた影響は非常に大きいだろう。鹿児島の幕末史を研究する上では、重豪をその出発点におかなければならないと強く感じさせられた。

一次資料に基づいてわかりやすくまとめられた島津重豪のコンパクトな伝記。

【関連書籍】

『島津重豪と薩摩の学問・文化—近世後期博物大名の視野と実践』 鈴木 彰・林 匡 編

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2017/04/blog-post_22.html

島津重豪とその周辺に関する論文集。

重豪の人生は決して順調な出発だったとはいえない。産まれた時に母を亡くし、また父も11歳にして亡くした。しかも薩摩藩ではこのころ数代病身の藩主が続いており、先々代の藩主は若くして病死し藩政は停滞していた。しかも先代藩主(父)も若くして急遽病死したという事情から、彼は僅か11歳という若さで藩主になったのである。

若い重豪は貪欲に知識を吸収した。侍読(じどく)となったのは室鳩巣(むろ・きゅうそう)の学派の儒者たち。山田有雄や児玉実門である。重豪は儒者を重用し、たくさんの書籍を購入したり、郡山遜志には藩主心得の書ともいうべき『君道』を編纂させた(1769年)。

しかし重豪は書斎の人ではなかった。唐船が漂着していると聞けば見学に行くなど、機会を捉えて外国の見聞を広めた。長崎では帰化中国人が創建した4つの寺とオランダ商館にも訪問し、特にオランダ商館長ヘンミー、その後任ズーフとは親交を深めている。重豪はオランダ商館を通じてオランダ文物の収集にも努めた。閉鎖的で遅れていた日本の端っこの地、鹿児島で、重豪は世界に目を開いていた。

そんな重豪にとっては、鹿児島の遅れた社会が気にくわない。期待した成果は上げられなかったが、重豪は鹿児島の風俗矯正にも力を入れた。また、乱暴だった鹿児島の士族たちに文治主義を徹底させた。まだ戦国の遺風が残っていた鹿児島の士族社会を、平和な時代に適した官僚的なシステムへと組み替えていったのである。さらに、他国人の出入りを自由化した。商業振興のための方策だった。

重豪の治世に光るのは文教政策である。藩士の教育施設である造士館・演武館を設立し、医学院と薬園もつくった。ついで薩摩藩独自の暦を作成・研究する明時館を創建した。この明時館は天文観測施設を備えており別名「天文館」ともいうが、これが後の繁華街天文館の名の起こりである。

さらに各種の図書編纂事業、研究事業も行った。20代で着手し半世紀以上を費やした中国の口語辞典『南山俗語考』、藩の正史である『島津国史』、国学者の白尾国柱に命じた神代山稜の研究、その白尾らによる農業生物の巨大な百科全書とも言うべき『成形図説』、南西諸島の薬草の薬効について中国の学者に問い合わせたものをまとめた『質問本草』、中国帰りの琉球客に中国の事情を自らインタビューした記録である『琉客談記』、晩年になって自らまとめた鳥類事典『鳥名便覧』など多岐にわたる。また、重豪の命であるとは明確でないながら、重豪に仕えた石塚崔高が磯永周経と公刊した『円球万国地海全図』は、高橋景保が地球図を公刊するまでは我が国最大の世界図であった。

重豪は各種の開花政策を精力的に進め、43歳の若さで隠居した。娘の茂姫は将軍家斉の御台所(正妻)となって重豪は将軍外戚となり、隠居屋敷があった高輪で書籍編纂など文化事業に一層力を入れた。

ところが、重豪を継いだ藩主・斉宜(なりのぶ)は近志録党と呼ばれる一党を重用して一種の揺り戻し政策を実施。重豪の開明・拡大路線から一転して保守・緊縮路線へと藩政を転換させた。これに重豪は激怒し、藩法で厳禁されている党類を結んだという廉で一党を粛清。切腹13名、遠島25名を含む111名もの大量処分であり、近世薩摩藩史上最大の政変であった(近志録崩れ)。

こうして重豪は、次期藩主斉興(なりおき)の藩政後見となり表舞台に返り咲く。しかしこの頃には藩の財政も限界に近づき重豪自身が緊縮路線を実施。調所広郷(ずしょ・ひろさと)を重用して財政改革を強行した。文政末年(1830年)には、藩の借金(藩債)の額は500万両にも達していた。この巨額の借金の原因が、重豪の積極的な開明・拡大路線にあると言われるのであるが、著者の問題意識は、本当にこの借金は重豪が元兇なのであろうか。ということである。

実は私も、本書を手に取った興味は、果たしてこのような巨額の借金をどうやって借りたのだろうか? ということだった。この頃の薩摩藩の経常収入はせいぜい20万両弱である。その20倍以上もの借金は、そもそも普通は借りることすらできない。いくら重豪が「下馬将軍」と渾名されるほどの影響力があったにしても、商人がこのような返済される見込みのないお金を貸すものだろうか?

この疑問に対して、著者は文政年間に大阪で藩財務を担当した新納時升(にいろ・ときのり)の証言を取り上げて考究していく。結論を言えば、この500万両の借金は、重豪がつくったものではなく、重豪治世が終わってから、藩財政の悪化が露見したためにまともなところから金が借りられなくなり、高利で金を借りるしかなくなってその利子が雪だるま式に増えてできたものだ、ということができる。

その証左の一つが藩債の推移を表したこの図(p.208)。それまでも毎年の赤字経営ではあったが、文政年間(重豪は隠居後)に急に借金が激増している。普通の経営をしていたら、このような急激な借金の増え方はしない。

実は、文政に先立つ文化10年秋頃、薩摩藩では徳政令(借金踏み倒し)を行っているのである。これで商人たちからの信用がガタ落ちして金を貸して貰えなくなった。しょうがないので、特定の豪商には藩財政の帳簿を見せて信用して貰おうとしたが、今まで大藩だと思って金を貸していたのにその家計は火の車だ、ということがわかってしまい、信用を増すどころかかえって底を見透かされる結果になった。

そこでしょうがなく牙儈(すあい・仲買人)の手を借りることになり、彼らに有利な条件で藩の商材の売買を任す代わりに高利もやむなく借金をするようになったのである。そのため僅か10年あまりで借金は5倍以上に膨らみ、藩財政は逼迫の度合いを一層増していた。

重豪に重用された調所広郷はこれを打開するため様々な財政改革を実施するが、そのハイライトである500万両の借金踏み倒し(正確には、借金の証文を無利子250年分割払いに勝手に書き換えた事件)は、この借金が正当な条件によるものではなく牙儈の姦計と高利による不当なものであったことを逆手に取った、一種のしっぺ返しだったのだろうと著者は考える。私自身、500万両もの借金の証文が勝手に書き換えられると大変な混乱や暴動が起こるのではないか、なぜ穏便に事は済んだのか、と今まで疑問であったが、債主たる牙儈たちには後ろ暗いことがあって、公に訴え出られない理由があったのだろうと得心がいった。

重豪は、後進的だった薩摩藩を幕末には日本をリードさせる西南の雄藩に変えたきっかけを作った。ひ孫の斉彬は、その開明的な手腕を引き継いでさらに産業振興事業にも取り組んでいるが、重豪が斉彬に与えた影響は非常に大きいだろう。鹿児島の幕末史を研究する上では、重豪をその出発点におかなければならないと強く感じさせられた。

一次資料に基づいてわかりやすくまとめられた島津重豪のコンパクトな伝記。

【関連書籍】

『島津重豪と薩摩の学問・文化—近世後期博物大名の視野と実践』 鈴木 彰・林 匡 編

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2017/04/blog-post_22.html

島津重豪とその周辺に関する論文集。

2017年3月13日月曜日

『江戸の本屋さん—近世文化史の側面』今田 洋三 著

江戸時代の出版・流通事情をまとめた本。

「これまでの江戸の文化研究といえば、作品の形式や内容や、作者・思想家についての研究ばかりで、作品を出版し、世の中に送り出し、作品と読者をむすびつける役割を果たす書物屋・出版業の人々について研究することがあまりにもおろそかではないのか」という問題意識から、著者は江戸時代に出版された本の奥付(本の最後にある著者や出版社が記載されたページ)を手当たり次第に捜索し、特別な記録が残されていない、出版業で働いていた人びとの姿を浮かび上がらせ、江戸時代の出版史としてまとめたのが本書である。

江戸初期の出版業の中心は京都である。寛永年間のころ(1620〜40年代)京都の町衆は大寺院と結んで仏典や儒書、日本の古典などを刊行するようになった。武士たちも、武力による統治から次第に文治主義へと移行してきて、行政官にふさわしい教養を身につけなくてはならなかった。この時代の出版業は、こうした特権階級の知識人たちと関係を結ぶことで成立した。こうして京都には「書林十哲」と呼ばれる10の大書商が現れた。

元禄期(1700年代前後)になると、大阪の書商が勃興してくる。当時京都には100軒以上本屋(出版社)があったが、大阪には30軒に満たなかった。しかしこの少数勢力が出版界に新風を入れた。井原西鶴の『好色一代男』を嚆矢とする浮世草子類、すなわち好色本である。『好色一代男』(1663年)の成功でこれに類する好色本がたくさん出版され、本は特権階級・知識階級のみが読むものではなく、大衆的な商品になっていった。

俳諧の本もたくさん出版された。そして都会だけでなく、おそらくは俳諧のネットワークを通じて農村にまで本は流通するようになる。本書に例示される豪農の「読書生活」は驚くべきものだ。田舎にいながら、書物の行商が頻繁に訪ねてきてたくさんの本を借りたり買ったりしている。かつては書商が特権階級と結びついていたのでさして宣伝の必要もなかったが、大衆向けの本が作られるようになると宣伝・流通の方もやらなくてはならない。それまで本が売られていなかったところへ積極的に切り込んでいく書商が現れるのである。江戸時代の農村にここまで知識の流通があったのかと蒙を啓かされる思いであった。

元禄時代の出版文化を象徴する存在に「八文字屋」がある。八文字屋は井原西鶴の成功の2匹目のナマズを狙ったような出版社で、とにかく売れる本をたくさん世に出した。その経営の特徴は、(1)庶民向け、(2)好色性、(3)実用性、(4)教訓性、(5)積極的な販売策、(6)稿本の積極的確保(売れる原稿を仕入れる)といったもので、要するに庶民にとって商品価値の高い本を積極的に販売する、ということである。八文字屋は一つの時代をつくったが、こうした特徴からその場しのぎ的な作品を残したに過ぎず、出版文化を発展させる力はなかった。それどころか、元禄文化をダメにしてしまうようなところすら内在していた。

一方、幕府の方でもこの新興の出版業については厳しい言論統制で臨んだ。既に寛文期(1660年代)にその規制は始まっている。時代が進むにつれ規制はどんどん厳しくなり、元禄の頃には「批判がましい言動をとる者は、あっという間に死刑に処せられ、三宅島・大島に流罪、島流しにする」というくらいになっていた。また幕府は書物屋に組合を作らせ、相互監視させるという策をとった。

享保の頃になると、江戸の書商も次第に形を整えてくる。最初は京都の書商の出店(でみせ)のような系列店が多かったのが、だんだんと江戸生え抜きの出版社の方が(両者抗争しつつ)中心になっていった。こうした江戸の出版文化を象徴する出来事が、杉田玄白の『解体新書』の出版(1775年)である。これを出版したのが江戸の書商を代表する須原屋市兵衛。須原屋市兵衛は、杉田玄白の他、平賀源内、森島中良ら田沼時代に活躍した一流の学者の作品、それも学問史上画期的な作品を矢継ぎ早に出版した。文化人や学者のパーソナルな交流から生まれた学問的成果を出版して公的な場面に送り込んでいく役割を市兵衛は果たしていた。

市兵衛は、学問的成果だけでなく、当時の農村の疲弊や社会の矛盾をえぐり出す『民間備荒録』といった本を採算を度外視して出版。さらに『三国通鑑図説』や『万国一器界万量総図』など世界地図・地理書をも刊行し、世界のありさまを日本人に知らしめようとした。しかし『三国通鑑図説』は幕府から絶版の処分にされ、罰金を払わされた。そして市兵衛の盟友・森島中良は松平定信の家臣に取り立てられ、在野の啓蒙勢力であった市兵衛らのサークルは瓦解させられた。田沼時代の江戸文化の結晶を社会に送り込んできた須原屋市兵衛は、急速に没落して版木も他の出版社に売り払い、誠に寂しい晩年を送ることになった。

須原屋市兵衛についで現れたのが、写楽を世に出したことで有名な「蔦重」こと蔦屋重三郎。重三郎は吉原に生まれ、ちょうど『解体新書』が出版される頃、吉原の案内書である『吉原細見』の出版権を手に入れ、『細見』の序文を一流の知識人に書いてもらい、積極的に販売するという手法で頭角を現した。重三郎は、町人と武士が一体となった江戸っ子文化の創出に、演出家的な役割を果たしつつ出版経営を行った。浄瑠璃本、黄表紙(絵付きの滑稽本)、狂歌本などを次々に出版し、しかも町人・武士といった身分にとらわれず一流の文人に依頼して高水準なものを生みだした。

さらに重三郎は、当局の政策を茶化す『文武二道万石通』といった時事を風刺する作品も世に送り出し大評判を得る。「蔦重」が時事に取材して黄表紙を成功させたことは当時の出版社を驚かせた。それまでの洒落本や狂歌本は売れたとしても所詮は「通」向けのもので流通量も限られていた。ところが重三郎の黄表紙は、いわば漫画本であるから大衆向けのものであった。こうして、江戸の識字層は一気に黄表紙や様々な「読書」へと引きずり込まれていったのである。

しかし重三郎の冒険も、やはり松平定信によって弾圧されることになる。松平定信は寛政2年(1790年)に出版取締りの触書を出した。要するに、幕府にとって都合の悪いことは出版できないという規制だ。重三郎は見せしめとして捉えられ、多額の罰金と刑罰を受けた。重三郎はそれでもめげずに、利益を度外視して写楽の絵を刊行したが、それが最後の出版文化への挑戦で、晩年は寂しく亡くなった。そうした晩年の蔦重の下で手代をしていたのが若き日の滝沢馬琴、寄宿していたのが十返舎一九である。

続く化政期に入ると、中下層の町人にまで文化の受容層が拡大して出版物の数は膨大となり出版文化は興隆の時を迎えたが、質的には停滞していた。そもそも言論統制がさらに厳しくなり、筆禍事件、禁書が頻発したため当たり障りのない本しか出せなくなった。そこで活躍したのが貸本屋だ。出版は難しくても、写本(書き写した本)なら草の根の活動であるため規制をかいくぐりやすい。この時代は貸本屋が「秘本」の流通を担った。貸本屋の店頭はなじみ客たちの文化サロンにもなった。 江戸だけで10万軒に及ぶ貸本屋があったという。

幕末期には、本の需要は地方にも拡大してくる。地方の本屋(出版社)は江戸の本屋と提携して本を出すようになった。幕末には、封建社会の動揺が切実な課題として地方にも迫ってきていた。こうした課題に対応するための本が求められるようになったし、寺子屋での教科書需要も大きくなってきていた。特に、天保の救荒対策のため武士層にかつてない書籍需要が生じたという。それは庶民としても同じで、寺子屋の増加に象徴されるように、この時期に読み書きの必要性を大きく感じるようになったようだ。危機を乗り切るためどうしたらいいか、そういう実用的な知識が書物に期待されるようになっていた。

学術・文化、そして近代的ジャーナリズムを育んだ江戸の出版文化は、厳しい統制によって停滞させられつつも明治維新を準備した。しかしいざ明治期に移ると、江戸時代までの書物屋は、明治の中頃までにほとんど没落し去ってしまった。新しい印刷技術や新聞を代表とする急テンポのジャーナリズムといった新しい時代の情報流通に対応できず、明治の新興出版業者との競争に負けてしまったのである。江戸幕府は、言論を弾圧した出版文化の敵役ではあったが、江戸の出版文化はやはり幕藩体制にその基盤を負っていた。敵対していた江戸幕府の滅亡と共に、江戸の書商たちが消え去ってしまったのは怖ろしい皮肉である。

本書は、そうした消え去った歴史を、奥付などの限られた原資料を基に1ピースずつ再構成した労作であり、江戸の出版文化の豊かさに驚かされるだけでなく、それを弾圧した幕府との対決と敗北、そしてその終焉までも一気に読ませる歴史絵巻でもある。

書商という文化の裏方から見る江戸の文化史。

「これまでの江戸の文化研究といえば、作品の形式や内容や、作者・思想家についての研究ばかりで、作品を出版し、世の中に送り出し、作品と読者をむすびつける役割を果たす書物屋・出版業の人々について研究することがあまりにもおろそかではないのか」という問題意識から、著者は江戸時代に出版された本の奥付(本の最後にある著者や出版社が記載されたページ)を手当たり次第に捜索し、特別な記録が残されていない、出版業で働いていた人びとの姿を浮かび上がらせ、江戸時代の出版史としてまとめたのが本書である。

江戸初期の出版業の中心は京都である。寛永年間のころ(1620〜40年代)京都の町衆は大寺院と結んで仏典や儒書、日本の古典などを刊行するようになった。武士たちも、武力による統治から次第に文治主義へと移行してきて、行政官にふさわしい教養を身につけなくてはならなかった。この時代の出版業は、こうした特権階級の知識人たちと関係を結ぶことで成立した。こうして京都には「書林十哲」と呼ばれる10の大書商が現れた。

元禄期(1700年代前後)になると、大阪の書商が勃興してくる。当時京都には100軒以上本屋(出版社)があったが、大阪には30軒に満たなかった。しかしこの少数勢力が出版界に新風を入れた。井原西鶴の『好色一代男』を嚆矢とする浮世草子類、すなわち好色本である。『好色一代男』(1663年)の成功でこれに類する好色本がたくさん出版され、本は特権階級・知識階級のみが読むものではなく、大衆的な商品になっていった。

俳諧の本もたくさん出版された。そして都会だけでなく、おそらくは俳諧のネットワークを通じて農村にまで本は流通するようになる。本書に例示される豪農の「読書生活」は驚くべきものだ。田舎にいながら、書物の行商が頻繁に訪ねてきてたくさんの本を借りたり買ったりしている。かつては書商が特権階級と結びついていたのでさして宣伝の必要もなかったが、大衆向けの本が作られるようになると宣伝・流通の方もやらなくてはならない。それまで本が売られていなかったところへ積極的に切り込んでいく書商が現れるのである。江戸時代の農村にここまで知識の流通があったのかと蒙を啓かされる思いであった。

元禄時代の出版文化を象徴する存在に「八文字屋」がある。八文字屋は井原西鶴の成功の2匹目のナマズを狙ったような出版社で、とにかく売れる本をたくさん世に出した。その経営の特徴は、(1)庶民向け、(2)好色性、(3)実用性、(4)教訓性、(5)積極的な販売策、(6)稿本の積極的確保(売れる原稿を仕入れる)といったもので、要するに庶民にとって商品価値の高い本を積極的に販売する、ということである。八文字屋は一つの時代をつくったが、こうした特徴からその場しのぎ的な作品を残したに過ぎず、出版文化を発展させる力はなかった。それどころか、元禄文化をダメにしてしまうようなところすら内在していた。

一方、幕府の方でもこの新興の出版業については厳しい言論統制で臨んだ。既に寛文期(1660年代)にその規制は始まっている。時代が進むにつれ規制はどんどん厳しくなり、元禄の頃には「批判がましい言動をとる者は、あっという間に死刑に処せられ、三宅島・大島に流罪、島流しにする」というくらいになっていた。また幕府は書物屋に組合を作らせ、相互監視させるという策をとった。

享保の頃になると、江戸の書商も次第に形を整えてくる。最初は京都の書商の出店(でみせ)のような系列店が多かったのが、だんだんと江戸生え抜きの出版社の方が(両者抗争しつつ)中心になっていった。こうした江戸の出版文化を象徴する出来事が、杉田玄白の『解体新書』の出版(1775年)である。これを出版したのが江戸の書商を代表する須原屋市兵衛。須原屋市兵衛は、杉田玄白の他、平賀源内、森島中良ら田沼時代に活躍した一流の学者の作品、それも学問史上画期的な作品を矢継ぎ早に出版した。文化人や学者のパーソナルな交流から生まれた学問的成果を出版して公的な場面に送り込んでいく役割を市兵衛は果たしていた。

市兵衛は、学問的成果だけでなく、当時の農村の疲弊や社会の矛盾をえぐり出す『民間備荒録』といった本を採算を度外視して出版。さらに『三国通鑑図説』や『万国一器界万量総図』など世界地図・地理書をも刊行し、世界のありさまを日本人に知らしめようとした。しかし『三国通鑑図説』は幕府から絶版の処分にされ、罰金を払わされた。そして市兵衛の盟友・森島中良は松平定信の家臣に取り立てられ、在野の啓蒙勢力であった市兵衛らのサークルは瓦解させられた。田沼時代の江戸文化の結晶を社会に送り込んできた須原屋市兵衛は、急速に没落して版木も他の出版社に売り払い、誠に寂しい晩年を送ることになった。

須原屋市兵衛についで現れたのが、写楽を世に出したことで有名な「蔦重」こと蔦屋重三郎。重三郎は吉原に生まれ、ちょうど『解体新書』が出版される頃、吉原の案内書である『吉原細見』の出版権を手に入れ、『細見』の序文を一流の知識人に書いてもらい、積極的に販売するという手法で頭角を現した。重三郎は、町人と武士が一体となった江戸っ子文化の創出に、演出家的な役割を果たしつつ出版経営を行った。浄瑠璃本、黄表紙(絵付きの滑稽本)、狂歌本などを次々に出版し、しかも町人・武士といった身分にとらわれず一流の文人に依頼して高水準なものを生みだした。

さらに重三郎は、当局の政策を茶化す『文武二道万石通』といった時事を風刺する作品も世に送り出し大評判を得る。「蔦重」が時事に取材して黄表紙を成功させたことは当時の出版社を驚かせた。それまでの洒落本や狂歌本は売れたとしても所詮は「通」向けのもので流通量も限られていた。ところが重三郎の黄表紙は、いわば漫画本であるから大衆向けのものであった。こうして、江戸の識字層は一気に黄表紙や様々な「読書」へと引きずり込まれていったのである。

しかし重三郎の冒険も、やはり松平定信によって弾圧されることになる。松平定信は寛政2年(1790年)に出版取締りの触書を出した。要するに、幕府にとって都合の悪いことは出版できないという規制だ。重三郎は見せしめとして捉えられ、多額の罰金と刑罰を受けた。重三郎はそれでもめげずに、利益を度外視して写楽の絵を刊行したが、それが最後の出版文化への挑戦で、晩年は寂しく亡くなった。そうした晩年の蔦重の下で手代をしていたのが若き日の滝沢馬琴、寄宿していたのが十返舎一九である。

続く化政期に入ると、中下層の町人にまで文化の受容層が拡大して出版物の数は膨大となり出版文化は興隆の時を迎えたが、質的には停滞していた。そもそも言論統制がさらに厳しくなり、筆禍事件、禁書が頻発したため当たり障りのない本しか出せなくなった。そこで活躍したのが貸本屋だ。出版は難しくても、写本(書き写した本)なら草の根の活動であるため規制をかいくぐりやすい。この時代は貸本屋が「秘本」の流通を担った。貸本屋の店頭はなじみ客たちの文化サロンにもなった。 江戸だけで10万軒に及ぶ貸本屋があったという。

幕末期には、本の需要は地方にも拡大してくる。地方の本屋(出版社)は江戸の本屋と提携して本を出すようになった。幕末には、封建社会の動揺が切実な課題として地方にも迫ってきていた。こうした課題に対応するための本が求められるようになったし、寺子屋での教科書需要も大きくなってきていた。特に、天保の救荒対策のため武士層にかつてない書籍需要が生じたという。それは庶民としても同じで、寺子屋の増加に象徴されるように、この時期に読み書きの必要性を大きく感じるようになったようだ。危機を乗り切るためどうしたらいいか、そういう実用的な知識が書物に期待されるようになっていた。

学術・文化、そして近代的ジャーナリズムを育んだ江戸の出版文化は、厳しい統制によって停滞させられつつも明治維新を準備した。しかしいざ明治期に移ると、江戸時代までの書物屋は、明治の中頃までにほとんど没落し去ってしまった。新しい印刷技術や新聞を代表とする急テンポのジャーナリズムといった新しい時代の情報流通に対応できず、明治の新興出版業者との競争に負けてしまったのである。江戸幕府は、言論を弾圧した出版文化の敵役ではあったが、江戸の出版文化はやはり幕藩体制にその基盤を負っていた。敵対していた江戸幕府の滅亡と共に、江戸の書商たちが消え去ってしまったのは怖ろしい皮肉である。

本書は、そうした消え去った歴史を、奥付などの限られた原資料を基に1ピースずつ再構成した労作であり、江戸の出版文化の豊かさに驚かされるだけでなく、それを弾圧した幕府との対決と敗北、そしてその終焉までも一気に読ませる歴史絵巻でもある。

書商という文化の裏方から見る江戸の文化史。

2017年2月26日日曜日

『日本文化の多重構造―アジア的視野から日本文化を再考する』佐々木 高明 著

日本文化の基層に存在する多様な文化について述べる本。

日本文化が、大まかに言って縄文文化と弥生文化のハイブリッドで形成されたことはよく知られている。しかしもっと細かく見てみると、縄文文化には東部ユーラシアに由来する「ナラ林文化」と、アッサムから東南アジア、雲南に連なる「照葉樹林文化」があるという。さらに、熱帯アジア島嶼部の「南島式耨耕(どうこう)文化」が黒潮を伝って渡ってきている可能性もある。本書は、日本文化がこうした多様な出自を持つ文化が共存することで生まれたものであることを論証するものである。

そのために、著者の専門である民族学の他、民俗学、考古学や歴史学、生態学といった様々な学問分野の成果が総動員されており、特に第Ⅰ部および第Ⅱ部はそうした既存研究の集大成的なものとして書かれている。

著者は、このうちの「照葉樹林文化論」の提唱者の一人であり、本書においてもこの説明の比重が最も大きい。照葉樹林文化の特徴を一つ挙げれば、モチモチした食品への強い志向があることである。餅やチマキ、オコワといったモチモチネバネバした食品は他の文化ではあまり好まれないが、この文化では特別な場面で価値が高いものとして扱われハレの日の儀礼的食品になる。この他、味噌など大豆の発酵食品の使用、飲茶の慣行、麹を使う酒の製造、蚕の繭から絹をつくる技術、漆の使用、ドングリ類を水にさらしてアク抜きする技法、柑橘類やシソやエゴマの栽培といったものも照葉樹林文化圏に共通する特徴である。

また、著者の専門は「焼畑」であるため照葉樹林文化の中でも特に焼畑については詳しく書かれている。焼畑というと遅れた農法のように思われるけれども、東アジアの環境の中では持続可能で完成された農法であり、焼畑による雑穀栽培は早い時期に完成形に達して日本に伝播した。昭和はじめくらいまでは特に西日本の山間部において、焼畑によるアワを中心とした雑穀とイモ類の栽培は普通に見られるものだった。第Ⅲ部では、この「焼畑」の系譜が著者自身のフィールドワークに基づき丁寧に解明されている。

日本文化の基層、すなわち衣食住の基本的技術と慣習を見てみると、この照葉樹林文化によっている部分が非常に大きいという。弥生時代になって大陸から稲作文化が伝来してきても、生活の基本となる技術にはほとんど変更が加えられなかった。例えば、竪穴住居や狩猟・漁撈の技術、石器・土器・木器・骨角器などの製作、植物の採集・畑作農耕の技術などは縄文文化をそのまま引き継いだのである。稲作文化と共にやってきたものは、銅鏡や銅剣などの武器や祭器、卜骨(ぼっこつ:骨占い)や鳥霊信仰、支石墓のような新しい墓制、そして社会的・政治的統合原理というような、非常にシンボリックなもの、「剣と鏡」に象徴される支配原理こそが弥生文化の中心だった。

つまり日本文化は、照葉樹林文化によって形作られた生活基盤の上に稲作が導入され、それによって政治的に統合されて出来たものだと考えることができる。

第Ⅳ部では、この稲作文化についてアジア的視点で考察し、日本に導入された稲作がどのようなものだったかを推測し、稲作文化を再考している。それによれば、稲作の技術は早い時期に完成していたが生産性は低いもので、雑穀栽培や堅果類の採集に頼らなければ生活していけないものだった。しかし稲作自体は、たった2、3世代という短い期間で北部九州から西日本に広まっているのだという。なぜこの新参の技術が素早く広がったかというと、既に西日本には照葉樹林文化式の雑穀栽培の伝統があり、イネ科植物栽培に必要な知識が蓄積されていたからではないかと推測している。

このように、縄文文化的なものと弥生文化的なものは補完し合い、いわばいいとこ取りのような形で日本文化の形成に寄与してきた。しかし近世幕藩体制が確立してくると、山で焼畑をして雑穀栽培で暮らすようなライフスタイルは統治者の論理と合わなくなってくる。石高制=米社会が成立するためには、米以外のものを中心に据える暮らしはあってはならなかった。そこで体制側は、非稲作民の山村の集団に対して武力による大弾圧を強行した。

例えば、椎葉村では1619年に幕府が討伐の大軍を差し向け、山中男女千余人がことごとく捉えられ、140人の首がはねられた。これをみて婦女20人が自殺するなど、合わせて200人以上が死んだ。人口千人ほどの村には潰滅的打撃である。このように、米社会への参画を強要した幕府側に反抗して山村各地で一揆が起こったが、全て幕府側の勝利に終わり、しかも大量の殺戮を伴っているという。日本文化の基層に存在する照葉樹林文化は消え去ることはなかったが、そのライフスタイルはこの時期にかなりの程度矯正されてしまった。

本書の多くは著者がそれまでに発表した論文をまとめたものであるが、若干重複は多いものの構成は散漫ではなく書き下しのようなまとまりがある。著者の主張する日本文化の多重構造は、多くの物証に基づくもので説得的であり、日本文化をアジアの中において理解する上での重要な要素であると感じた。

なお終章では、多元的で多重な構造をもつ日本文化は、多様な文化を柔軟に対応する優れた特色を持っていると主張される。21世紀は多文明が協調していく社会になるはずで、その時代の諸事象に対し、日本文化は容易に適応しうる特性を有しているのだ、としている。「私が本書の結論として言いたかったのは、この事実である(p.326)」ということだが、これについては我田引水の感が否めない。

というのは、近世幕藩体制の成立の産みの苦しみだとしても、山村の非稲作民を弾圧した歴史が存在している以上、日本文化が他文化に対して寛容だという主張は成り立たないはずである。むしろ、稲作文化が照葉樹林文化などの非稲作文化を「基層」に追いやってできたのが日本文化だという見方が正確な気がする。基層に追いやられた文化は消えはしなかったが、稲作とそれを主導する支配階級の原理に屈服していったのが日本の生活文化史ではないのか。雑穀栽培が事実上消滅してしまったことはその証左のように思える。

ちなみに、照葉樹林文化の特質の一つに山上他界や山の神信仰の観念があるという。私には山岳信仰の系譜をしっかり理解したいという思いがあり、この事実は大変興味深かった。

終章のまとめは蛇足だが、それ以外は先行研究を縦横に駆使し、アジアを俯瞰して日本生活文化史を位置づけた非常に内容の濃い本。

【関連書籍】

『日本文化の形成』 宮本 常一 著

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2012/09/blog-post_3.html

独自の視点から、日本文化の形成に大きな役割を果たした先住民(縄文人)や海洋民、焼畑耕作、秦人などについて語る本。

日本文化が、大まかに言って縄文文化と弥生文化のハイブリッドで形成されたことはよく知られている。しかしもっと細かく見てみると、縄文文化には東部ユーラシアに由来する「ナラ林文化」と、アッサムから東南アジア、雲南に連なる「照葉樹林文化」があるという。さらに、熱帯アジア島嶼部の「南島式耨耕(どうこう)文化」が黒潮を伝って渡ってきている可能性もある。本書は、日本文化がこうした多様な出自を持つ文化が共存することで生まれたものであることを論証するものである。

そのために、著者の専門である民族学の他、民俗学、考古学や歴史学、生態学といった様々な学問分野の成果が総動員されており、特に第Ⅰ部および第Ⅱ部はそうした既存研究の集大成的なものとして書かれている。

著者は、このうちの「照葉樹林文化論」の提唱者の一人であり、本書においてもこの説明の比重が最も大きい。照葉樹林文化の特徴を一つ挙げれば、モチモチした食品への強い志向があることである。餅やチマキ、オコワといったモチモチネバネバした食品は他の文化ではあまり好まれないが、この文化では特別な場面で価値が高いものとして扱われハレの日の儀礼的食品になる。この他、味噌など大豆の発酵食品の使用、飲茶の慣行、麹を使う酒の製造、蚕の繭から絹をつくる技術、漆の使用、ドングリ類を水にさらしてアク抜きする技法、柑橘類やシソやエゴマの栽培といったものも照葉樹林文化圏に共通する特徴である。

また、著者の専門は「焼畑」であるため照葉樹林文化の中でも特に焼畑については詳しく書かれている。焼畑というと遅れた農法のように思われるけれども、東アジアの環境の中では持続可能で完成された農法であり、焼畑による雑穀栽培は早い時期に完成形に達して日本に伝播した。昭和はじめくらいまでは特に西日本の山間部において、焼畑によるアワを中心とした雑穀とイモ類の栽培は普通に見られるものだった。第Ⅲ部では、この「焼畑」の系譜が著者自身のフィールドワークに基づき丁寧に解明されている。

日本文化の基層、すなわち衣食住の基本的技術と慣習を見てみると、この照葉樹林文化によっている部分が非常に大きいという。弥生時代になって大陸から稲作文化が伝来してきても、生活の基本となる技術にはほとんど変更が加えられなかった。例えば、竪穴住居や狩猟・漁撈の技術、石器・土器・木器・骨角器などの製作、植物の採集・畑作農耕の技術などは縄文文化をそのまま引き継いだのである。稲作文化と共にやってきたものは、銅鏡や銅剣などの武器や祭器、卜骨(ぼっこつ:骨占い)や鳥霊信仰、支石墓のような新しい墓制、そして社会的・政治的統合原理というような、非常にシンボリックなもの、「剣と鏡」に象徴される支配原理こそが弥生文化の中心だった。

つまり日本文化は、照葉樹林文化によって形作られた生活基盤の上に稲作が導入され、それによって政治的に統合されて出来たものだと考えることができる。

第Ⅳ部では、この稲作文化についてアジア的視点で考察し、日本に導入された稲作がどのようなものだったかを推測し、稲作文化を再考している。それによれば、稲作の技術は早い時期に完成していたが生産性は低いもので、雑穀栽培や堅果類の採集に頼らなければ生活していけないものだった。しかし稲作自体は、たった2、3世代という短い期間で北部九州から西日本に広まっているのだという。なぜこの新参の技術が素早く広がったかというと、既に西日本には照葉樹林文化式の雑穀栽培の伝統があり、イネ科植物栽培に必要な知識が蓄積されていたからではないかと推測している。

このように、縄文文化的なものと弥生文化的なものは補完し合い、いわばいいとこ取りのような形で日本文化の形成に寄与してきた。しかし近世幕藩体制が確立してくると、山で焼畑をして雑穀栽培で暮らすようなライフスタイルは統治者の論理と合わなくなってくる。石高制=米社会が成立するためには、米以外のものを中心に据える暮らしはあってはならなかった。そこで体制側は、非稲作民の山村の集団に対して武力による大弾圧を強行した。

例えば、椎葉村では1619年に幕府が討伐の大軍を差し向け、山中男女千余人がことごとく捉えられ、140人の首がはねられた。これをみて婦女20人が自殺するなど、合わせて200人以上が死んだ。人口千人ほどの村には潰滅的打撃である。このように、米社会への参画を強要した幕府側に反抗して山村各地で一揆が起こったが、全て幕府側の勝利に終わり、しかも大量の殺戮を伴っているという。日本文化の基層に存在する照葉樹林文化は消え去ることはなかったが、そのライフスタイルはこの時期にかなりの程度矯正されてしまった。

本書の多くは著者がそれまでに発表した論文をまとめたものであるが、若干重複は多いものの構成は散漫ではなく書き下しのようなまとまりがある。著者の主張する日本文化の多重構造は、多くの物証に基づくもので説得的であり、日本文化をアジアの中において理解する上での重要な要素であると感じた。

なお終章では、多元的で多重な構造をもつ日本文化は、多様な文化を柔軟に対応する優れた特色を持っていると主張される。21世紀は多文明が協調していく社会になるはずで、その時代の諸事象に対し、日本文化は容易に適応しうる特性を有しているのだ、としている。「私が本書の結論として言いたかったのは、この事実である(p.326)」ということだが、これについては我田引水の感が否めない。

というのは、近世幕藩体制の成立の産みの苦しみだとしても、山村の非稲作民を弾圧した歴史が存在している以上、日本文化が他文化に対して寛容だという主張は成り立たないはずである。むしろ、稲作文化が照葉樹林文化などの非稲作文化を「基層」に追いやってできたのが日本文化だという見方が正確な気がする。基層に追いやられた文化は消えはしなかったが、稲作とそれを主導する支配階級の原理に屈服していったのが日本の生活文化史ではないのか。雑穀栽培が事実上消滅してしまったことはその証左のように思える。

ちなみに、照葉樹林文化の特質の一つに山上他界や山の神信仰の観念があるという。私には山岳信仰の系譜をしっかり理解したいという思いがあり、この事実は大変興味深かった。

終章のまとめは蛇足だが、それ以外は先行研究を縦横に駆使し、アジアを俯瞰して日本生活文化史を位置づけた非常に内容の濃い本。

【関連書籍】

『日本文化の形成』 宮本 常一 著

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2012/09/blog-post_3.html

独自の視点から、日本文化の形成に大きな役割を果たした先住民(縄文人)や海洋民、焼畑耕作、秦人などについて語る本。

2017年2月23日木曜日

『国家神道と日本人』島薗 進 著

明治維新から現在に至るまでの「国家神道」を概観する本。

国家神道とは何だったのか? 村上重良の古典的研究(『国家神道』)をはじめ、それを批判した葦津珍彦ら神道側からの反論、これまでも様々な立場からの研究が行われてきた。しかし著者によれば、それらの研究は神社神道、すなわち神社界の動向を中心に据えすぎており、皇室祭祀が十分に取り上げられていなかったという。本書は、こうした点を踏まえ、先行研究を批判しつつより広い視座に立って「国家神道とは何だったのか?」を検証していくものである。

本書第1章および第2章では、国家神道の位置づけや、それがどう捉えられて来たかを解説する。国家神道というと分かったつもりになっているものであるが、改めてそれが何かを説明するのは難しい。例えば、国家神道とは宗教だったのだろうか? その中心に神話から続く万世一系の天皇への崇敬や皇室祭祀といったものがある以上、宗教的な色彩があることは確実だが、その完成形においては国家神道は宗教とは位置づけられなかった。

明治維新では「祭政一致」が志向され、国家は宗教を全て管理し神道を国教化しようとしたが、神道は宗教勢力としては脆弱であり、仏教やキリスト教の反対によりこれは一度は頓挫した。また政教分離や信教の自由といった問題も惹起することから、「神道は宗教ではない」という整理にされてしまった。人びとは、倫理感や死生観といった「私」の領域では仏教やキリスト教を信仰しながら、国家的秩序に関わる「公」の領域では神道に従うという宗教的二重構造を生きることになった。

そうした二重構造を可能にしたのは、神社界の働きかけよりも、記念式典などの国家的行事や学校教育の力が非常に大きかった。特に「教育勅語」の影響は甚大であり、「それが国民自身によって読み上げられ、記憶され、身についた生き方となった」(本書p.39)という意味で、教育勅語は国家神道の教典的な役割を果たした。

第3章では、どうやって国家神道が形作られたか述べる。維新政府は成立当初より国家神道の創出を構想していた。そのため、数々の新たな皇室祭祀体系を考案したり、伊勢神宮を国家の神社として作りかえ、全国の神社を皇室を頂点とするヒエラルキーにまとめたりした。ではそうしたことが明治政府の急ごしらえの思いつきだったかというとそうでもなく、幕末期からの国学の興隆がそれを準備していた。

具体的には、長州藩に隣接する津和野藩の大国隆正の思想が大きく影響しているようだ。津和野藩主の亀井茲監(これみ)は大国の思想に基づき、明治維新前に神仏分離や神葬祭を行っていたが、津和野藩は長州藩の盟友として維新勢力の王政復古のプログラムに携わり、亀井の神社政策は明治政府でも踏襲されることになる。この津和野派はやがて神道行政を牛耳って祭政一致路線を選択していく。伊藤博文など非宗教路線を指向する勢力と妥協しつつも、彼らの思想は後に生みだされる「国家神道」の青写真となった。

第4章と第5章は、教育勅語以降から戦後を取り扱う。国家神道は、それを構想した人も思いも寄らなかったほど強力に発展していった。当初は国家からの強制の意味合いが強かったものが、次第に民衆側からその強化が叫ばれ出す。これを本書では「下からの国家神道」運動と呼んでいる。ところが、ここにも二重構造が存在した。というのは、小学校から続く教育過程において祭祀王としての天皇が徹底的に教え込まれ、民衆のレベルでは天皇は絶対不可侵の存在となっていたが、高等教育以上のエリートには天皇が「天皇機関説」的なものとして捉えられ、実質的には天皇の権力はほとんどなく、官僚機構が自由に操れる存在となっていた。

戦後、GHQは「神道指令」により国家神道を解体したが、天皇の存在そのものが悪いのではなく、天皇を至上としながらそれを恣意的に操作できる政府こそが問題である、との認識の下、皇室と国家の結びつきこそ弱めたものの、皇室祭祀は皇室の私的な宗教行為と整理されてほとんど存続させられた。しかし国家神道の中心に皇室祭祀がある以上、それが廃止させられなかったことは国家神道の命脈を絶つものではなかった。戦後から時間が経つにつれ、神社勢力は国家と神社の結びつきを改めて強化しようと画策し成功するようになった。例えば、建国記念の日の制定(紀元節復活運動)、伊勢神宮と皇位が不可分だと政府に認めさせること(神宮の真姿顕現運動)、そして行幸する天皇に三種の神器を伴わせること(剣璽御動座復古運動)などだ。こうなってくると、国家神道が全く解体されたとは言えなくなってくる。今でも国家神道は存続している、というのが本書における著者の大きな主張である。政府が右傾化し神道的なものが擡頭しつつある現在、本書の主張はより切実に迫ってくる。

国家神道の歴史書であると同時に、現代の社会にまで大きな影響を与え続けている国家神道の動きにも留意した、小著ながら充実した本。

【関連書籍】

『神々の明治維新—神仏分離と廃仏毀釈』安丸 良夫 著

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/05/blog-post_2.html

明治初年の神仏分離政策を中心とした、明治政府の神祇行政史。

「国家神道」まで繋がる明治初年の宗教的激動を、わかりやすくしかも深く学べる名著。

国家神道とは何だったのか? 村上重良の古典的研究(『国家神道』)をはじめ、それを批判した葦津珍彦ら神道側からの反論、これまでも様々な立場からの研究が行われてきた。しかし著者によれば、それらの研究は神社神道、すなわち神社界の動向を中心に据えすぎており、皇室祭祀が十分に取り上げられていなかったという。本書は、こうした点を踏まえ、先行研究を批判しつつより広い視座に立って「国家神道とは何だったのか?」を検証していくものである。

本書第1章および第2章では、国家神道の位置づけや、それがどう捉えられて来たかを解説する。国家神道というと分かったつもりになっているものであるが、改めてそれが何かを説明するのは難しい。例えば、国家神道とは宗教だったのだろうか? その中心に神話から続く万世一系の天皇への崇敬や皇室祭祀といったものがある以上、宗教的な色彩があることは確実だが、その完成形においては国家神道は宗教とは位置づけられなかった。

明治維新では「祭政一致」が志向され、国家は宗教を全て管理し神道を国教化しようとしたが、神道は宗教勢力としては脆弱であり、仏教やキリスト教の反対によりこれは一度は頓挫した。また政教分離や信教の自由といった問題も惹起することから、「神道は宗教ではない」という整理にされてしまった。人びとは、倫理感や死生観といった「私」の領域では仏教やキリスト教を信仰しながら、国家的秩序に関わる「公」の領域では神道に従うという宗教的二重構造を生きることになった。

そうした二重構造を可能にしたのは、神社界の働きかけよりも、記念式典などの国家的行事や学校教育の力が非常に大きかった。特に「教育勅語」の影響は甚大であり、「それが国民自身によって読み上げられ、記憶され、身についた生き方となった」(本書p.39)という意味で、教育勅語は国家神道の教典的な役割を果たした。

第3章では、どうやって国家神道が形作られたか述べる。維新政府は成立当初より国家神道の創出を構想していた。そのため、数々の新たな皇室祭祀体系を考案したり、伊勢神宮を国家の神社として作りかえ、全国の神社を皇室を頂点とするヒエラルキーにまとめたりした。ではそうしたことが明治政府の急ごしらえの思いつきだったかというとそうでもなく、幕末期からの国学の興隆がそれを準備していた。

具体的には、長州藩に隣接する津和野藩の大国隆正の思想が大きく影響しているようだ。津和野藩主の亀井茲監(これみ)は大国の思想に基づき、明治維新前に神仏分離や神葬祭を行っていたが、津和野藩は長州藩の盟友として維新勢力の王政復古のプログラムに携わり、亀井の神社政策は明治政府でも踏襲されることになる。この津和野派はやがて神道行政を牛耳って祭政一致路線を選択していく。伊藤博文など非宗教路線を指向する勢力と妥協しつつも、彼らの思想は後に生みだされる「国家神道」の青写真となった。

第4章と第5章は、教育勅語以降から戦後を取り扱う。国家神道は、それを構想した人も思いも寄らなかったほど強力に発展していった。当初は国家からの強制の意味合いが強かったものが、次第に民衆側からその強化が叫ばれ出す。これを本書では「下からの国家神道」運動と呼んでいる。ところが、ここにも二重構造が存在した。というのは、小学校から続く教育過程において祭祀王としての天皇が徹底的に教え込まれ、民衆のレベルでは天皇は絶対不可侵の存在となっていたが、高等教育以上のエリートには天皇が「天皇機関説」的なものとして捉えられ、実質的には天皇の権力はほとんどなく、官僚機構が自由に操れる存在となっていた。

戦後、GHQは「神道指令」により国家神道を解体したが、天皇の存在そのものが悪いのではなく、天皇を至上としながらそれを恣意的に操作できる政府こそが問題である、との認識の下、皇室と国家の結びつきこそ弱めたものの、皇室祭祀は皇室の私的な宗教行為と整理されてほとんど存続させられた。しかし国家神道の中心に皇室祭祀がある以上、それが廃止させられなかったことは国家神道の命脈を絶つものではなかった。戦後から時間が経つにつれ、神社勢力は国家と神社の結びつきを改めて強化しようと画策し成功するようになった。例えば、建国記念の日の制定(紀元節復活運動)、伊勢神宮と皇位が不可分だと政府に認めさせること(神宮の真姿顕現運動)、そして行幸する天皇に三種の神器を伴わせること(剣璽御動座復古運動)などだ。こうなってくると、国家神道が全く解体されたとは言えなくなってくる。今でも国家神道は存続している、というのが本書における著者の大きな主張である。政府が右傾化し神道的なものが擡頭しつつある現在、本書の主張はより切実に迫ってくる。

国家神道の歴史書であると同時に、現代の社会にまで大きな影響を与え続けている国家神道の動きにも留意した、小著ながら充実した本。

【関連書籍】

『神々の明治維新—神仏分離と廃仏毀釈』安丸 良夫 著

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/05/blog-post_2.html

明治初年の神仏分離政策を中心とした、明治政府の神祇行政史。

「国家神道」まで繋がる明治初年の宗教的激動を、わかりやすくしかも深く学べる名著。

登録:

コメント (Atom)