世界の諸民族がどのように庭園を造ってきたかエッセイ風に語る本。

著者ブノア=メシャンは庭師ではないし、庭園の専門家でもない。中近東を中心とする在野の歴史家である。本書は、歴史家の視点から中国、日本、ペルシア、アラブ、イタリア、フランス、スペインの代表的な庭を紹介してその背景となる考え方を語るものである。

庭の様相については、何の樹木が植えられていたか、といった具体的な部分についてはさほど触れられず、ほとんどがその構成(設計)の説明に終始している。そして本書の中心は、庭の構成にあたって一体どのような価値観や美意識が働いていたのかという、いわば庭の哲学・美学を語ることであり、それは本書の用語では「庭の神話学」と表現されている。

その内容は非常に理念的なものであって、頭でっかちすぎるきらいがある。正直、ピンと来ない説明が多かった。その上、中国と日本の庭園に関しては、著者は全く実見せずに文献のみによって様々に論評していて(歴史家ならではとも言える)、基本的にかなり褒めているので東洋人として悪い気はしないが、ちょっと正鵠を射ていないようなところも散見された。

私が本書を手に取ったのは、本書にはメディチ家のロレンツォが作ろうとしていて果たせなかった庭のことが書いてあるからで、特にその庭にどのような樹木を植えようとしていたのかが知りたかったのだが、前述のように本書は樹種についてはほとんど触れられていないからそれは分からなかった。

この庭は、ロレンツォがルネサンス精神の体現として計画したもので、プラトニズムの理想を表す大規模な構成と知的な仕掛けによって古今不滅の庭となるはずのものであったが、ロレンツォの死によって中断され、その後雲散霧消してしまったものである。この計画のデッサンを著者は1927年にフィレンツェの市庁舎で見つけて記録し、本書の記述はこれに基づいている。しかしこのデッサンは第2次世界大戦で失われてしまったという。よって、このロレンツォの未完の庭は本書だけが伝えるもので、その検証もできないという幻の庭なのである。

本書に扱われるもう一つの幻の庭は、ルイ14世がヴェルサイユを越える庭としてつくりだした「マルリの庭」である。ヴェルサイユの庭園はフランスの庭園文化の一つの到達点とされるものであるが、ルイ14世はこの庭に次第に飽きるようになった。そして自分だけの隠棲の場所として計画したのがマルリ宮である。最初は密やかな場所であったが次第に計画は拡大され、巨費が投ぜられてヴェルサイユ以上に独創的な庭園として発展し、やがてはここで重要な政務も執るようになった。ヴェルサイユは貴族にとって特別な場所ではなかったが、マルリに招かれるということは「王の側近…(中略)…のごく少数の選ばれたグループに属することを意味した」のだという。

このマルリの庭へ王が情熱を傾けるところは、筆が冴え渡っているところで、ここはさすが歴史家という感じがした。

ところがこのマルリ宮は、今ではその痕跡も留めない。フランス革命によってこの庭園は競売に付され、庭に飾られていた傑作の数々は順次売り払われ、無関心の裡に破壊されていったのであった。こうして究極のフランス式庭園は、あっけなく消えてしまったのである。

ところで本書の大問題は、講談社学術文庫に入れる際に内容とかけ離れた大げさな題名をつけたことである。本書には庭園の世界史は語られない。原題は、『人間とその庭、あるいは地上の楽園の変容』である。こちらの方が、内容と合致していてずっとよい。

題名と内容が乖離しており、庭の哲学・美学の説明はかなり理念的であるが、失われた庭についての話は面白い本。

2017年6月16日金曜日

2017年6月11日日曜日

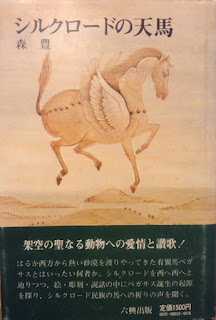

『シルクロードの天馬』森 豊 著

シルクロードにおける天馬の図像史。

著者の森 豊氏は研究者ではなくジャーナリスト(新聞記者)。しかしシルクロードに魅せられてシルクロードに関する著作が多く、「シルクロード史考察 正倉院からの発見」という叢書が(少なくとも)20冊刊行されている。本書はその13番目で、天馬——翼を持つ馬、天を翔ける馬——の図像が、シルクロードにおいてどのように伝わっていったかということを述べるものである。

基本的には、各種の図録や論文から事例を引いてきて天馬の事例を紹介していくという内容。日本から始まり、中国、中央アジア、中東、エジプト、ギリシアとシルクロードを遡っていく形で天馬のあれこれが語られる。ややエッセイ風な記述で、そこに考証や仮説といったものはあまり述べられないし、掲載された図版もちょっと少なめで天馬の図像史を明らかにするというものでもないが、著者はこれを専門に研究しているわけではないのでこれくらいの軽さは適切である。

本書に述べられる天馬の図像伝達史を簡潔に述べればこうである。本来翼を持たない生き物に翼をつけるという発想が産まれたのは中東からエジプトにかけてのことで、その時期は明確ではないが紀元前2500年以前に遡る。アッシリアでは翼のある人面獣が守護神的に信仰されたり、翼ある神が信仰された。しかし古代の幻想の有翼獣は、古くは獅子(グリフォンなど)であり、牡牛であり、羊であって、馬はいなかった。

馬に翼を生やすという着想を得たのは馬を重視する遊牧民の手に掛かってのことで、ギリシア、ペルシア、インダス文明あたりからのことである(が、はっきりとは分からない)。翼を持つ天馬は、ギリシア神話におけるペガサスが有名であるが、ユーラシア全体にその図像が分布しており、特にササーン朝ペルシアの影響力が大きいようである。中国では、天馬が竜への信仰と集合して竜馬(りゅうば)へと変遷していった。日本にも天馬は既に5〜6世紀に伝えられており、正倉院宝物にも天馬があしらわれた文物が収蔵されているのである。

本書を読みながら、80年代の「シルクロードブーム」が思い起こされた。ブームは「NHK特集 シルクロード」に追う面が大きかったとしても、80年代には本当に多くの人がシルクロードへの関心を持っていたのである。井上靖、平山郁夫、司馬遼太郎、松本清張…。小説や芸術の分野で多くのシルクロード関連作品が生まれたことだけでもその傍証とするに足る。当時はシルクロードの諸国にようやく行けるようになった時代で、どんどん研究が進んだ時期だという背景はあるが、今から考えると、どうしてこんなにシルクロードが人々の心を捉えていたのか不思議なくらいである。

しかし本書を読みながら、シルクロードへの関心は、日本の国際協調路線が確立したことを以て(特に日中国交正常化の影響が大きかっただろう)、日本の文化を「シルクロードの終着点」として世界的に位置づけ直すという心理的・象徴的な国民的ムーブメントだったように思った。当時はまさに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」にさしかかろうとしていた時だったけれども、日本文化の独自性とか、優越性といったことを言うのではなくて、日本文化もユーラシア大陸の中に連綿と繋がった文化の珠の一つであるという認識を、我々は創り出そうとしていたのかもしれない。

そういう意味では、今の社会情勢に照らしてみると「シルクロード」は人気の出ない切り口だろう。「シルクロード」は、日本の国際協調路線を文化・心理面で支える重要な「思想」だったのではないか。本書を読みながら、そんな気がした。

著者の森 豊氏は研究者ではなくジャーナリスト(新聞記者)。しかしシルクロードに魅せられてシルクロードに関する著作が多く、「シルクロード史考察 正倉院からの発見」という叢書が(少なくとも)20冊刊行されている。本書はその13番目で、天馬——翼を持つ馬、天を翔ける馬——の図像が、シルクロードにおいてどのように伝わっていったかということを述べるものである。

基本的には、各種の図録や論文から事例を引いてきて天馬の事例を紹介していくという内容。日本から始まり、中国、中央アジア、中東、エジプト、ギリシアとシルクロードを遡っていく形で天馬のあれこれが語られる。ややエッセイ風な記述で、そこに考証や仮説といったものはあまり述べられないし、掲載された図版もちょっと少なめで天馬の図像史を明らかにするというものでもないが、著者はこれを専門に研究しているわけではないのでこれくらいの軽さは適切である。

本書に述べられる天馬の図像伝達史を簡潔に述べればこうである。本来翼を持たない生き物に翼をつけるという発想が産まれたのは中東からエジプトにかけてのことで、その時期は明確ではないが紀元前2500年以前に遡る。アッシリアでは翼のある人面獣が守護神的に信仰されたり、翼ある神が信仰された。しかし古代の幻想の有翼獣は、古くは獅子(グリフォンなど)であり、牡牛であり、羊であって、馬はいなかった。

馬に翼を生やすという着想を得たのは馬を重視する遊牧民の手に掛かってのことで、ギリシア、ペルシア、インダス文明あたりからのことである(が、はっきりとは分からない)。翼を持つ天馬は、ギリシア神話におけるペガサスが有名であるが、ユーラシア全体にその図像が分布しており、特にササーン朝ペルシアの影響力が大きいようである。中国では、天馬が竜への信仰と集合して竜馬(りゅうば)へと変遷していった。日本にも天馬は既に5〜6世紀に伝えられており、正倉院宝物にも天馬があしらわれた文物が収蔵されているのである。

本書を読みながら、80年代の「シルクロードブーム」が思い起こされた。ブームは「NHK特集 シルクロード」に追う面が大きかったとしても、80年代には本当に多くの人がシルクロードへの関心を持っていたのである。井上靖、平山郁夫、司馬遼太郎、松本清張…。小説や芸術の分野で多くのシルクロード関連作品が生まれたことだけでもその傍証とするに足る。当時はシルクロードの諸国にようやく行けるようになった時代で、どんどん研究が進んだ時期だという背景はあるが、今から考えると、どうしてこんなにシルクロードが人々の心を捉えていたのか不思議なくらいである。

しかし本書を読みながら、シルクロードへの関心は、日本の国際協調路線が確立したことを以て(特に日中国交正常化の影響が大きかっただろう)、日本の文化を「シルクロードの終着点」として世界的に位置づけ直すという心理的・象徴的な国民的ムーブメントだったように思った。当時はまさに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」にさしかかろうとしていた時だったけれども、日本文化の独自性とか、優越性といったことを言うのではなくて、日本文化もユーラシア大陸の中に連綿と繋がった文化の珠の一つであるという認識を、我々は創り出そうとしていたのかもしれない。

そういう意味では、今の社会情勢に照らしてみると「シルクロード」は人気の出ない切り口だろう。「シルクロード」は、日本の国際協調路線を文化・心理面で支える重要な「思想」だったのではないか。本書を読みながら、そんな気がした。

2017年6月4日日曜日

『日本の名随筆 45 狂』中村 真一郎 編

説明不要の随筆の集成「日本の名随筆」より、「狂」にまつわる27編。

狂気や精神病、偏執症といったものに関する随筆が多い。というより、そうでないものは、西垣 脩「風狂の先達——増賀上人について」と石川 淳「狂歌百鬼夜狂」の2編のみである。

なかでも、印象深かったのは島尾敏雄「妻への祈り」。

これは、精神に異常をきたした妻を献身的に看病しつつも振り回されて、生活はめちゃくちゃになり、最後には転地療養のために妻の地元である奄美へと家族で移住していくまでの話(実話)である。

この話だけを読むと、狂気に冒された妻をその身を犠牲にして看病する夫、という美談に思えるのであるが、後代の我々は、そもそもこの妻の精神がおかしくなった理由は、夫(島尾敏雄)が愛人との情事にふけって家庭を顧みなかったことにあると知っている。となると、自分のせいで妻が病気になったことを棚に上げて、献身的に看病する自分のみを都合よく作品化する夫の方こそ狂っていて、病気になった妻の方がよほど正常だったのではないか、と思えてくる。

このように、「狂」ということの空恐ろしい魅力は、「狂っている方が正常で、実は正常だと思っている私たちこそ狂っているのではないか」という逆転がありうることだ。というのは、狂った世界にあれば狂った人こそ正常で、狂っていない人の方が異常だからである。狂っている人には自分が狂っていることはわからないから、自分は正常だと思い込めるし、私たちがそうであるかもしれないのだ。「狂」はあくまで、相対的概念だ。

「妻への祈り」の場合も、確かに病理学的に狂っていたのは妻の方であるが、その背景を知ってみると作家自身の方も深い狂気へと陥っている。島尾は、文学で身を成すため、というより売れっ子になるために、自らの浮気によって狂った妻を赤裸々に描いて売文していたのだ(『死の棘』として出版され高評価を受ける)。島尾は、狂った妻を文学的に利用したのである。こんなことは、とても普通の精神では行えない。当時は「私小説」が流行っていた時期で、破滅的な私生活を「赤裸々」に書くことが売れっ子になる近道だった事情があるとしても、相当に厚顔無恥であったか、あるいは島尾自身も狂っていたかだろう。

さらに、未読であるが『狂うひと ──「死の棘」の妻・島尾ミホ』(梯 久美子)によると、妻の方にも浮気による精神疾患だけとはいえない狂気の世界があって、自分の病状が文学的価値を持つことを理解するや、夫の作品の題材となることに自らの存在価値を見いだして、あろうことか原稿チェックまでしていたという。

しかしそういう状態を、献身的な夫と(なぜだか)精神病になってしまう困った妻、としてあくまでも自分に都合よく描いている「妻への祈り」は、短いながら寒々とした狂気を感じる作品である。

狂気や精神病、偏執症といったものに関する随筆が多い。というより、そうでないものは、西垣 脩「風狂の先達——増賀上人について」と石川 淳「狂歌百鬼夜狂」の2編のみである。

なかでも、印象深かったのは島尾敏雄「妻への祈り」。

これは、精神に異常をきたした妻を献身的に看病しつつも振り回されて、生活はめちゃくちゃになり、最後には転地療養のために妻の地元である奄美へと家族で移住していくまでの話(実話)である。

この話だけを読むと、狂気に冒された妻をその身を犠牲にして看病する夫、という美談に思えるのであるが、後代の我々は、そもそもこの妻の精神がおかしくなった理由は、夫(島尾敏雄)が愛人との情事にふけって家庭を顧みなかったことにあると知っている。となると、自分のせいで妻が病気になったことを棚に上げて、献身的に看病する自分のみを都合よく作品化する夫の方こそ狂っていて、病気になった妻の方がよほど正常だったのではないか、と思えてくる。

このように、「狂」ということの空恐ろしい魅力は、「狂っている方が正常で、実は正常だと思っている私たちこそ狂っているのではないか」という逆転がありうることだ。というのは、狂った世界にあれば狂った人こそ正常で、狂っていない人の方が異常だからである。狂っている人には自分が狂っていることはわからないから、自分は正常だと思い込めるし、私たちがそうであるかもしれないのだ。「狂」はあくまで、相対的概念だ。

「妻への祈り」の場合も、確かに病理学的に狂っていたのは妻の方であるが、その背景を知ってみると作家自身の方も深い狂気へと陥っている。島尾は、文学で身を成すため、というより売れっ子になるために、自らの浮気によって狂った妻を赤裸々に描いて売文していたのだ(『死の棘』として出版され高評価を受ける)。島尾は、狂った妻を文学的に利用したのである。こんなことは、とても普通の精神では行えない。当時は「私小説」が流行っていた時期で、破滅的な私生活を「赤裸々」に書くことが売れっ子になる近道だった事情があるとしても、相当に厚顔無恥であったか、あるいは島尾自身も狂っていたかだろう。

さらに、未読であるが『狂うひと ──「死の棘」の妻・島尾ミホ』(梯 久美子)によると、妻の方にも浮気による精神疾患だけとはいえない狂気の世界があって、自分の病状が文学的価値を持つことを理解するや、夫の作品の題材となることに自らの存在価値を見いだして、あろうことか原稿チェックまでしていたという。

しかしそういう状態を、献身的な夫と(なぜだか)精神病になってしまう困った妻、としてあくまでも自分に都合よく描いている「妻への祈り」は、短いながら寒々とした狂気を感じる作品である。

2017年6月1日木曜日

『狐になった奥様』ガーネット作、安藤 貞雄 訳

不思議にも狐になってしまった妻をあくまで愛し抜こうと苦悩する男の物語。

主人公デブリック氏の妻は、ある日散歩中に突然狐になってしまう。その時は精神はまだ元の人間のままで、突然の変身に悲嘆しつつも狐の姿で夫と共に暮らしていくが、だんだん野生化していき、次第に人間であるよりも狐らしくなって、家を飛び出して狐として生きるようになる。

一方デブリック氏は、そんな妻を人間であった頃と変わらず愛そうとする。最初は、狐の中に潜む妻の人間性を愛おしんでいるが、その人間性はどんどん失われていってしまう。それでもデブリック氏は狐を愛そうとすることを辞めない。苦悩と悲嘆の果てに、狐を狐として愛するようになり、雄狐へ嫉妬するようにすらなる。しかしその嫉妬すらも乗り越え、最後には狐や子狐たちへの無償の愛の境地へと至るのであった。

本書は、カフカの『変身』を髣髴とさせるものであるが、『変身』が様々な寓喩的解釈を惹起するのと違い、いかなる寓喩をも拒絶するかのような内容である。例えば、妻が狐になったということは、一体何を表しているのか? といったことを考えてみても、浮気、精神病、認知症、本来の自己への回帰、といったものの寓喩ではないか、といったありがちな解釈は全く当たらない。妻は夫との生活に満足し、自尊心を持って生きており精神的にまいるようなこともない。狐になったことには苦悩するがやがて狐として自立した生き方をするようになるし、無残に死ぬだけのグレゴール・ザムザとは違う。

こういった調子で、妻が狐になったこと一つを取ってみても、一体それが何を寓意しているのか読者にはサッパリ分からない。むしろ「解釈」といった浅知恵を捨てて、この物語そのものをただ理解して欲しい、という意志を感じさせる作品である。この物語のテーマは何か、ということすら型に当てはめて考えることはできない。

だがこの物語は、何かの寓意であろうとなかろうと、どんなテーマの下に書かれていようと、非常に面白く、一気に読ませるものである。

本書によって思い起こされるもう一つの作品は『美女と野獣』だ。ディズニー版の『美女と野獣』は、「見た目に騙されてはいけない」という教訓的テーマがありながら、結局そのテーマは作中であまり省みられず、最終的には美男美女の幸せな結婚へと話が回収されるが、本書の場合は美女が野獣化して、それを受け入れて野獣を愛す男の話となっており、より美醜を超えた愛の形が徹底している。

しかしやはり、本書を「真実の愛がテーマの本」などとまとめることには違和感がある。デブリック氏が到達したところが、真実の愛であったのか、それとも狂気の世界だったのか読者には分からない仕掛けとなっており、むしろ自分も野生化して狐と同化していったくだりから判断するに、狂気的な部分が大きい。そもそも、妻が完全に狐になった時点で、デブリック氏は新たな妻を迎える選択もできだだろうに、なぜそこまで狐に執着するのかという点からしてもほとんど狂気的な愛情を感じるところである。

だが、「狂気をも突き抜けた愛」がテーマかというとそれも違う。作中では、デブリック氏はあくまで冷静な紳士であり、常識人として描かれる。妻への愛だけは人並み外れているが、決して狂人ではない。

愛、美醜、狂気…こうして並べてみても本書を説明するキーワードにはならない。というより、本書のテーマは何なのか、と問うこと自体が、何か野暮な気さえしてしまう。

こういった調子で、本書はあらゆる解釈を峻拒して、ただ作品それ自体として屹立するような傑作である。

主人公デブリック氏の妻は、ある日散歩中に突然狐になってしまう。その時は精神はまだ元の人間のままで、突然の変身に悲嘆しつつも狐の姿で夫と共に暮らしていくが、だんだん野生化していき、次第に人間であるよりも狐らしくなって、家を飛び出して狐として生きるようになる。

一方デブリック氏は、そんな妻を人間であった頃と変わらず愛そうとする。最初は、狐の中に潜む妻の人間性を愛おしんでいるが、その人間性はどんどん失われていってしまう。それでもデブリック氏は狐を愛そうとすることを辞めない。苦悩と悲嘆の果てに、狐を狐として愛するようになり、雄狐へ嫉妬するようにすらなる。しかしその嫉妬すらも乗り越え、最後には狐や子狐たちへの無償の愛の境地へと至るのであった。

本書は、カフカの『変身』を髣髴とさせるものであるが、『変身』が様々な寓喩的解釈を惹起するのと違い、いかなる寓喩をも拒絶するかのような内容である。例えば、妻が狐になったということは、一体何を表しているのか? といったことを考えてみても、浮気、精神病、認知症、本来の自己への回帰、といったものの寓喩ではないか、といったありがちな解釈は全く当たらない。妻は夫との生活に満足し、自尊心を持って生きており精神的にまいるようなこともない。狐になったことには苦悩するがやがて狐として自立した生き方をするようになるし、無残に死ぬだけのグレゴール・ザムザとは違う。

こういった調子で、妻が狐になったこと一つを取ってみても、一体それが何を寓意しているのか読者にはサッパリ分からない。むしろ「解釈」といった浅知恵を捨てて、この物語そのものをただ理解して欲しい、という意志を感じさせる作品である。この物語のテーマは何か、ということすら型に当てはめて考えることはできない。

だがこの物語は、何かの寓意であろうとなかろうと、どんなテーマの下に書かれていようと、非常に面白く、一気に読ませるものである。

本書によって思い起こされるもう一つの作品は『美女と野獣』だ。ディズニー版の『美女と野獣』は、「見た目に騙されてはいけない」という教訓的テーマがありながら、結局そのテーマは作中であまり省みられず、最終的には美男美女の幸せな結婚へと話が回収されるが、本書の場合は美女が野獣化して、それを受け入れて野獣を愛す男の話となっており、より美醜を超えた愛の形が徹底している。

しかしやはり、本書を「真実の愛がテーマの本」などとまとめることには違和感がある。デブリック氏が到達したところが、真実の愛であったのか、それとも狂気の世界だったのか読者には分からない仕掛けとなっており、むしろ自分も野生化して狐と同化していったくだりから判断するに、狂気的な部分が大きい。そもそも、妻が完全に狐になった時点で、デブリック氏は新たな妻を迎える選択もできだだろうに、なぜそこまで狐に執着するのかという点からしてもほとんど狂気的な愛情を感じるところである。

だが、「狂気をも突き抜けた愛」がテーマかというとそれも違う。作中では、デブリック氏はあくまで冷静な紳士であり、常識人として描かれる。妻への愛だけは人並み外れているが、決して狂人ではない。

愛、美醜、狂気…こうして並べてみても本書を説明するキーワードにはならない。というより、本書のテーマは何なのか、と問うこと自体が、何か野暮な気さえしてしまう。

こういった調子で、本書はあらゆる解釈を峻拒して、ただ作品それ自体として屹立するような傑作である。

2017年5月26日金曜日

『あなたの体は9割が細菌:微生物の生態系が崩れはじめた』アランナ・コリン 著、矢野 真千子 訳

腸内微生物がいかに人間の心身の健康に影響しているかを述べた本。

我々の体内には100兆個もの微生物が棲んでいて、それらは単に消化を助けるといったことに留まらない多様な役割を担っていることが分かってきた。「人間」を理解するためには人間そのものだけを研究してもだめで、細胞の個数としては90%を占めるこれらの微生物群(マイクロバイオータ)をも理解しなければならない。

かつては、マイクロバイオータは文字通りブラックボックスであった。人間の腸内に棲息する微生物は多くが嫌気性で酸素に触れると死んでしまうので人工的な環境で培養が難しい。だからどんな微生物がいるのかよくわかっていなかったが、DNA解析の技術が進んでそれが可能になった。具体的には、単離・培養しなくても生物群をまとめてDNA解析することで、どんな微生物がいるのか一括で調べることができるようになったのである。

こうして、腸内を調べることができるようになると、マイクロバイオータは指紋のように人それぞれで異なっていて、これまで考えられていた以上に我々の健康を左右しているということがわかってきた。

特に、「20世紀病」と呼ばれる病に、マイクロバイオータが深く関係していた。例えば、1型糖尿病(インスリンを分泌する組織を免疫系が破壊してしまう糖尿病)、アレルギー、肥満、自閉症といったものにだ。

1型糖尿病やアレルギーは免疫系の誤作動と言えるが、実は免疫系組織の60%は腸内にあり、腸内のマイクロバイオータがこうした誤作動の原因となっているのではないかと推測されている。例えば、子どもの頃にたくさんの抗生物質を処方された人はアレルギーになりやすいという。これは、抗生物質そのものがアレルギーの原因になったというよりも、抗生物質によって腸内のマイクロバイオータが攪乱されて本来あるべき微生物の生態系が形成されないことが原因であると考えられる。

ちなみにニキビも腸内マイクロバイオータが一枚噛んでいると考えられている。未開社会にはほとんどニキビはなく、先進国にしかみられない。ニキビは洗顔が足りないからできるのではないのだ。しかも、顔に棲んでいる細菌というよりも、腸内環境の方がニキビに大きな影響を及ぼしている可能性が高い。

もっと関連が明らかなのは肥満である。例えば肥満の人と痩せ型の人の腸内マイクロバイオータを比べると違った特徴が現れる。では、それは肥っているからマイクロバイオータが

肥満型になのか、それとも肥満型のマイクロバイオータを持っているから肥るのか、因果関係はどっちなのだろうか?

マウスで実験してみるとそれがわかる。肥満マウスの腸内マイクロバイオータを無菌マウスに移植すると、過食するわけではないのにそのマウスは肥ってしまう。そのマウスに次に痩せ型マウスの腸内マイクロバイオータを移植すると、今度は痩せはじめる! 肥満の原因は、食べ過ぎや運動不足、つまり摂取カロリーが消費カロリーを上回っていることだと思いがちだが、それよりもカロリーのやりくりの仕方が鍵だ。その「カロリーのやりくりの仕方」を決めているのが、どうやら腸内マイクロバイオータらしい。

腸内マイクロバイオータの多くは大腸に棲んでいる。大腸は、かつてはただ水分を吸収する重要でない器官と思われていたが、人間(小腸)に分解できなかった食物を微生物に分解させ、人体に有用な物質へと変換し、また免疫系の中枢の一つとなっている重要な器官だということがこうしてわかってきた。

腸内のマイクロバイオータは免疫や体型に影響を与えるだけでなく、精神面にも大きな影響を及ぼす。その一つが自閉症で、幼い頃に抗生物質によって腸内環境が大きく破壊されてしまった人が自閉症になるケースが散見されている。自閉症の人の腸には有害な微生物が多く存在していて、それが症状の原因となっている可能性がある。実際、ある種の抗生物質を投与してその有害な微生物を殺すと、一時的に自閉症の症状が軽くなるという。このほかにも、腸と脳が繋がっているという様々な事例が報告されている。

このように、腸内のマイクロバイオータは我々の心と体の健康に深く関わっていることが徐々に明らかになってきたのであるが、「20世紀病」が20世紀ににわかに増加してきたのはまさに腸内のマイクロバイオータの問題だったと思われる。

「昔はアレルギーなんてなかった」という証言に対して、「昔もアレルギーはあったが、より重大な疾患・感染症の陰に隠れて見えなかっただけ」という意見がある。しかし1型糖尿病は特に戦後に有意に(しかも急激に)増加しているし、自閉症だって有病率が有意に増加している。かつて目立たなかったものが目立っているだけ、では説明がつかない。こうしたものが腸内のマイクロバイオータによって引き起こされているとするなら、1940年代からの抗生物質の普及と濫用がその原因として浮かび上がってくる。

抗生物質は生命を救う薬であるが、そのリスクがはっきりとはわからなかったために軽度な病気でも「念のため」と処方され、先進国では一度も抗生物質を投与されないで育つ子どもはほとんど皆無になった。成長の重要な時期に抗生物質で腸内のマイクロバイオータが攪乱され、豊かな腸内生態系を築けなかったことが、「20世紀病」の発現に関係していそうなのだ。

また、特に大量に抗生物質が投与されているのが畜産産業。食肉には抗生物質はさほど残留していないが、家畜の糞にはたくさん残留していて、これによって作られた堆肥が農地に撒布され、野菜が抗生物質を含んでいる可能性がある。畜産が盛んなアメリカ南部の肥満率が高いことは偶然ではないのではと示唆されている。

そして、腸内のマイクロバイオータ形成に非常に重要だと分かってきたのが自然分娩である。自然分娩では母の膣内に赤ちゃんが必要とする腸内マイクロバイータの「苗」が分娩前に増加してこれを赤ちゃんに受け渡す仕組みがある。さらに、母乳には赤ちゃんの腸内マイクロバイオータを有用・友好的に保つための驚異的な仕組みもある。例えば、母乳には人間が消化できないオリゴ糖がたくさん含まれているが、これは以前は母乳を分泌する際の副産物だろうと思われていた。だがこのオリゴ糖は、赤ちゃんの腸内にいるある種の微生物のための餌だったのである。そして、この濃度は赤ちゃんの腸内環境の変化を主導するように変わっていく。母乳育児というと愛情が深まるとか、心理的なメリットが強調されることが多いが、それよりもむしろ腸内マイクロバイオータの形成において重要な行為なのである。先進国では母子に危険がない場合でも計画的に帝王切開が行われることが多いが、帝王切開と完全な粉ミルクによる育児には、腸内環境が正常に整わないというリスクがある。

このように腸内マイクロバイオータが重要であり、しかもそれが大量の抗生物質で攪乱されているとなると、腸内マイクロバイオータの移植によって様々な問題を解決できるのではないか、という発想が生まれてくる。SF的に言うと、「前向きになる微生物」を移植するとか、「記憶力がよくなる微生物」を移植するといったようなことが可能になるかもしれない。人の9割が微生物でできているのなら、1割の自分自身のDNAを変えることはできないが、残り9割は変えられるということなのだ。それはまだ夢物語であるにしても、ある種の疾患は、既に腸内マイクロバイオータの移植によって治療することが可能になっている。もっとはっきり言えば、「糞便移植」である。

心身が健康な人の糞便を、ちょっとした処理をしてミキサーにかけて直腸から注入する、もしくは経口摂取するという単純な方法で、ある種のひどい下痢などには目覚ましい効果を上げるという。また、難病である多発性硬化症も糞便移植によって治癒したケースがある。さらに自閉症の子どもを抱える親たちも、子どもに糞便移植を行って症状が改善している場合がある。糞便移植は(医薬品を使わないため)医療行為ではなく、未だ医師たちに広く認められてもいない上、それぞれの疾患への効果も科学的に確定していない段階にあるが、腸内マイクロバイオータの改善という意味では確かに有効な方法らしい。こうしたことから、アメリカでは既に糞便バンク(健康な人の糞便を移植用に冷凍保存して活用できるようにするネットワーク)が産まれている。

しかし、藁をもすがる思いの難病を抱えた人と違い、普通の人は健康になるために人の糞便を体内に入れたり、ましてや飲むことなどちょっと考えられない。こういう普通の人は、どうやって腸内マイクロバイオータの改善をすればよいのか。そのためには、食生活の改善しかない。具体的には、食物繊維の多い食事だ。食物繊維は人間には分解・吸収できないが、微生物の食べものになるのだ。現代人のマイクロバイオータが正常に働いていない背景には、食物繊維の明らかな不足がある。タンパク質や脂肪の摂取量は多くなったのに、食物繊維の摂取量は激減しているのである。つまり野菜不足が、「20世紀病」を引き起こす原因の一つかもしれない。

本書全体を通じて感じたことは、我々は腸内に微生物たちを飼っている、というよりは、我々と微生物たちは共に一つのシステムを形成しているのだ、ということだ。我々と微生物は一体不可分であり、互いに影響を与えながら生きる。そのダイナミズムを理解せずして健康になるための方策も分からないのだと痛感した。

なお、著者の専門は微生物学ではないが(専門は進化生物学)、個人的体験から腸内マイクロバイオータに感心を持ち各地の専門家に丁寧な取材を行って書いたのが本書であり、ただ論文を読んで最新の研究事情をまとめた本や専門家から聞きかじった話を見栄えよくまとめただけの本とは違う。サイエンス・ライターとして模範的な仕事ぶりだと思った。

腸内マイクロバイオータの重要性について蒙を啓かされる良書。

我々の体内には100兆個もの微生物が棲んでいて、それらは単に消化を助けるといったことに留まらない多様な役割を担っていることが分かってきた。「人間」を理解するためには人間そのものだけを研究してもだめで、細胞の個数としては90%を占めるこれらの微生物群(マイクロバイオータ)をも理解しなければならない。

かつては、マイクロバイオータは文字通りブラックボックスであった。人間の腸内に棲息する微生物は多くが嫌気性で酸素に触れると死んでしまうので人工的な環境で培養が難しい。だからどんな微生物がいるのかよくわかっていなかったが、DNA解析の技術が進んでそれが可能になった。具体的には、単離・培養しなくても生物群をまとめてDNA解析することで、どんな微生物がいるのか一括で調べることができるようになったのである。

こうして、腸内を調べることができるようになると、マイクロバイオータは指紋のように人それぞれで異なっていて、これまで考えられていた以上に我々の健康を左右しているということがわかってきた。

特に、「20世紀病」と呼ばれる病に、マイクロバイオータが深く関係していた。例えば、1型糖尿病(インスリンを分泌する組織を免疫系が破壊してしまう糖尿病)、アレルギー、肥満、自閉症といったものにだ。

1型糖尿病やアレルギーは免疫系の誤作動と言えるが、実は免疫系組織の60%は腸内にあり、腸内のマイクロバイオータがこうした誤作動の原因となっているのではないかと推測されている。例えば、子どもの頃にたくさんの抗生物質を処方された人はアレルギーになりやすいという。これは、抗生物質そのものがアレルギーの原因になったというよりも、抗生物質によって腸内のマイクロバイオータが攪乱されて本来あるべき微生物の生態系が形成されないことが原因であると考えられる。

ちなみにニキビも腸内マイクロバイオータが一枚噛んでいると考えられている。未開社会にはほとんどニキビはなく、先進国にしかみられない。ニキビは洗顔が足りないからできるのではないのだ。しかも、顔に棲んでいる細菌というよりも、腸内環境の方がニキビに大きな影響を及ぼしている可能性が高い。

もっと関連が明らかなのは肥満である。例えば肥満の人と痩せ型の人の腸内マイクロバイオータを比べると違った特徴が現れる。では、それは肥っているからマイクロバイオータが

肥満型になのか、それとも肥満型のマイクロバイオータを持っているから肥るのか、因果関係はどっちなのだろうか?

マウスで実験してみるとそれがわかる。肥満マウスの腸内マイクロバイオータを無菌マウスに移植すると、過食するわけではないのにそのマウスは肥ってしまう。そのマウスに次に痩せ型マウスの腸内マイクロバイオータを移植すると、今度は痩せはじめる! 肥満の原因は、食べ過ぎや運動不足、つまり摂取カロリーが消費カロリーを上回っていることだと思いがちだが、それよりもカロリーのやりくりの仕方が鍵だ。その「カロリーのやりくりの仕方」を決めているのが、どうやら腸内マイクロバイオータらしい。

腸内マイクロバイオータの多くは大腸に棲んでいる。大腸は、かつてはただ水分を吸収する重要でない器官と思われていたが、人間(小腸)に分解できなかった食物を微生物に分解させ、人体に有用な物質へと変換し、また免疫系の中枢の一つとなっている重要な器官だということがこうしてわかってきた。

腸内のマイクロバイオータは免疫や体型に影響を与えるだけでなく、精神面にも大きな影響を及ぼす。その一つが自閉症で、幼い頃に抗生物質によって腸内環境が大きく破壊されてしまった人が自閉症になるケースが散見されている。自閉症の人の腸には有害な微生物が多く存在していて、それが症状の原因となっている可能性がある。実際、ある種の抗生物質を投与してその有害な微生物を殺すと、一時的に自閉症の症状が軽くなるという。このほかにも、腸と脳が繋がっているという様々な事例が報告されている。

このように、腸内のマイクロバイオータは我々の心と体の健康に深く関わっていることが徐々に明らかになってきたのであるが、「20世紀病」が20世紀ににわかに増加してきたのはまさに腸内のマイクロバイオータの問題だったと思われる。

「昔はアレルギーなんてなかった」という証言に対して、「昔もアレルギーはあったが、より重大な疾患・感染症の陰に隠れて見えなかっただけ」という意見がある。しかし1型糖尿病は特に戦後に有意に(しかも急激に)増加しているし、自閉症だって有病率が有意に増加している。かつて目立たなかったものが目立っているだけ、では説明がつかない。こうしたものが腸内のマイクロバイオータによって引き起こされているとするなら、1940年代からの抗生物質の普及と濫用がその原因として浮かび上がってくる。

抗生物質は生命を救う薬であるが、そのリスクがはっきりとはわからなかったために軽度な病気でも「念のため」と処方され、先進国では一度も抗生物質を投与されないで育つ子どもはほとんど皆無になった。成長の重要な時期に抗生物質で腸内のマイクロバイオータが攪乱され、豊かな腸内生態系を築けなかったことが、「20世紀病」の発現に関係していそうなのだ。

また、特に大量に抗生物質が投与されているのが畜産産業。食肉には抗生物質はさほど残留していないが、家畜の糞にはたくさん残留していて、これによって作られた堆肥が農地に撒布され、野菜が抗生物質を含んでいる可能性がある。畜産が盛んなアメリカ南部の肥満率が高いことは偶然ではないのではと示唆されている。

そして、腸内のマイクロバイオータ形成に非常に重要だと分かってきたのが自然分娩である。自然分娩では母の膣内に赤ちゃんが必要とする腸内マイクロバイータの「苗」が分娩前に増加してこれを赤ちゃんに受け渡す仕組みがある。さらに、母乳には赤ちゃんの腸内マイクロバイオータを有用・友好的に保つための驚異的な仕組みもある。例えば、母乳には人間が消化できないオリゴ糖がたくさん含まれているが、これは以前は母乳を分泌する際の副産物だろうと思われていた。だがこのオリゴ糖は、赤ちゃんの腸内にいるある種の微生物のための餌だったのである。そして、この濃度は赤ちゃんの腸内環境の変化を主導するように変わっていく。母乳育児というと愛情が深まるとか、心理的なメリットが強調されることが多いが、それよりもむしろ腸内マイクロバイオータの形成において重要な行為なのである。先進国では母子に危険がない場合でも計画的に帝王切開が行われることが多いが、帝王切開と完全な粉ミルクによる育児には、腸内環境が正常に整わないというリスクがある。

このように腸内マイクロバイオータが重要であり、しかもそれが大量の抗生物質で攪乱されているとなると、腸内マイクロバイオータの移植によって様々な問題を解決できるのではないか、という発想が生まれてくる。SF的に言うと、「前向きになる微生物」を移植するとか、「記憶力がよくなる微生物」を移植するといったようなことが可能になるかもしれない。人の9割が微生物でできているのなら、1割の自分自身のDNAを変えることはできないが、残り9割は変えられるということなのだ。それはまだ夢物語であるにしても、ある種の疾患は、既に腸内マイクロバイオータの移植によって治療することが可能になっている。もっとはっきり言えば、「糞便移植」である。

心身が健康な人の糞便を、ちょっとした処理をしてミキサーにかけて直腸から注入する、もしくは経口摂取するという単純な方法で、ある種のひどい下痢などには目覚ましい効果を上げるという。また、難病である多発性硬化症も糞便移植によって治癒したケースがある。さらに自閉症の子どもを抱える親たちも、子どもに糞便移植を行って症状が改善している場合がある。糞便移植は(医薬品を使わないため)医療行為ではなく、未だ医師たちに広く認められてもいない上、それぞれの疾患への効果も科学的に確定していない段階にあるが、腸内マイクロバイオータの改善という意味では確かに有効な方法らしい。こうしたことから、アメリカでは既に糞便バンク(健康な人の糞便を移植用に冷凍保存して活用できるようにするネットワーク)が産まれている。

しかし、藁をもすがる思いの難病を抱えた人と違い、普通の人は健康になるために人の糞便を体内に入れたり、ましてや飲むことなどちょっと考えられない。こういう普通の人は、どうやって腸内マイクロバイオータの改善をすればよいのか。そのためには、食生活の改善しかない。具体的には、食物繊維の多い食事だ。食物繊維は人間には分解・吸収できないが、微生物の食べものになるのだ。現代人のマイクロバイオータが正常に働いていない背景には、食物繊維の明らかな不足がある。タンパク質や脂肪の摂取量は多くなったのに、食物繊維の摂取量は激減しているのである。つまり野菜不足が、「20世紀病」を引き起こす原因の一つかもしれない。

本書全体を通じて感じたことは、我々は腸内に微生物たちを飼っている、というよりは、我々と微生物たちは共に一つのシステムを形成しているのだ、ということだ。我々と微生物は一体不可分であり、互いに影響を与えながら生きる。そのダイナミズムを理解せずして健康になるための方策も分からないのだと痛感した。

なお、著者の専門は微生物学ではないが(専門は進化生物学)、個人的体験から腸内マイクロバイオータに感心を持ち各地の専門家に丁寧な取材を行って書いたのが本書であり、ただ論文を読んで最新の研究事情をまとめた本や専門家から聞きかじった話を見栄えよくまとめただけの本とは違う。サイエンス・ライターとして模範的な仕事ぶりだと思った。

腸内マイクロバイオータの重要性について蒙を啓かされる良書。

2017年5月19日金曜日

『食物と歴史』レイ・タナヒル著、小野村 正敏 訳

人間はどのようなものを食べてきたか、を先史時代から現代まで概観する本。

本書は『食物と歴史』というタイトルだが、原題は"FOOD IN HISTORY"であり、素直に訳せば「歴史における食べ物」であろう。食物の供給と消費が歴史を動かす力になったケースは多々あるが、それを強いてテーマにしているわけではなく、歴史の中に生きてきた人々がどのようなものを、どうやって食べてきたのか、ということを、淡々と、しかし世界史的に述べた本である。

近年になって、こういう「モノの世界史」とでも言うべきテーマの本は数多く出されているし、食文化の歴史の研究はちょっとした流行にもなっているくらいだが、原書出版時(1973年)には、本書はこうした分野におけるまさに嚆矢だったのではないかと思う。

食文化の世界史という初めての試みであるため、それぞれの記述についてはさほど綿密な考証を経ていないように感じられる。しかし、ともかくも先史時代から現代まで、どういったものが生産され、調理され、消費されてきたか、ということを統一的に記述したことは画期的である。しかも、とても柔らかい語り口で、大変に読みやすく、大著であるにも関わらずスラスラと読める。とはいっても編集は硬派であって、横書きで版組みされて、定訳がないような単語や人名にはいちいち原語が表示してあり、参考文献や注は丁寧である。その上図版も豊富であり、非常なる労作でしかも信頼できる本である。

本書を読んで、食文化の歴史において重要な要素が3つあると感じた。

第1に、安定的な穀物の供給である。これが人間社会の基礎をつくる。これがうまくいかなくなるとき、その文明は崩壊してしまう。

第2に、畜肉の供給である。肉は人間社会にとって様々な意味合いを持つ食品であり、単なるタンパク質と脂肪の供給源ではない。だがその供給は不安定であり、特に冬期には干し肉や塩蔵肉を食べなくてはならないことからヨーロッパではスパイスへの強い志向が生じた。

第3に、奢侈としての食事である。富める人々にとって食事はほとんど遊興であったように思われる。しかも中世には、美味しさよりも素材の貴重さ・珍重さということが重視され、「くじゃくの脳、フラミンゴの舌」といったものが使われたりした。こうした衒学的な料理は、大して美味しくはなかったかもしれないが、料理の可能性を広げることに役だったのだろう。

もちろん、これ以外にも食文化の発展に寄与した事項はいろいろあって、調理道具の進歩、テーブルマナーの変遷、流通や保存法の改善といったものもかなり重要である。

本書は、あるテーマの下に歴史を概観するものではなくて淡々と食文化の歴史を語っていくものであるから、そこに大上段で構えた主張があるわけでもなく、何かが分かった気になれるような本ではないが、記述の端々にヒントが隠されているようなところがあり、さらなる考究へ誘う出発点のような本であると思う。

食べものの来し方行く末を考えさせる非常なる労作。

本書は『食物と歴史』というタイトルだが、原題は"FOOD IN HISTORY"であり、素直に訳せば「歴史における食べ物」であろう。食物の供給と消費が歴史を動かす力になったケースは多々あるが、それを強いてテーマにしているわけではなく、歴史の中に生きてきた人々がどのようなものを、どうやって食べてきたのか、ということを、淡々と、しかし世界史的に述べた本である。

近年になって、こういう「モノの世界史」とでも言うべきテーマの本は数多く出されているし、食文化の歴史の研究はちょっとした流行にもなっているくらいだが、原書出版時(1973年)には、本書はこうした分野におけるまさに嚆矢だったのではないかと思う。

食文化の世界史という初めての試みであるため、それぞれの記述についてはさほど綿密な考証を経ていないように感じられる。しかし、ともかくも先史時代から現代まで、どういったものが生産され、調理され、消費されてきたか、ということを統一的に記述したことは画期的である。しかも、とても柔らかい語り口で、大変に読みやすく、大著であるにも関わらずスラスラと読める。とはいっても編集は硬派であって、横書きで版組みされて、定訳がないような単語や人名にはいちいち原語が表示してあり、参考文献や注は丁寧である。その上図版も豊富であり、非常なる労作でしかも信頼できる本である。

本書を読んで、食文化の歴史において重要な要素が3つあると感じた。

第1に、安定的な穀物の供給である。これが人間社会の基礎をつくる。これがうまくいかなくなるとき、その文明は崩壊してしまう。

第2に、畜肉の供給である。肉は人間社会にとって様々な意味合いを持つ食品であり、単なるタンパク質と脂肪の供給源ではない。だがその供給は不安定であり、特に冬期には干し肉や塩蔵肉を食べなくてはならないことからヨーロッパではスパイスへの強い志向が生じた。

第3に、奢侈としての食事である。富める人々にとって食事はほとんど遊興であったように思われる。しかも中世には、美味しさよりも素材の貴重さ・珍重さということが重視され、「くじゃくの脳、フラミンゴの舌」といったものが使われたりした。こうした衒学的な料理は、大して美味しくはなかったかもしれないが、料理の可能性を広げることに役だったのだろう。

もちろん、これ以外にも食文化の発展に寄与した事項はいろいろあって、調理道具の進歩、テーブルマナーの変遷、流通や保存法の改善といったものもかなり重要である。

本書は、あるテーマの下に歴史を概観するものではなくて淡々と食文化の歴史を語っていくものであるから、そこに大上段で構えた主張があるわけでもなく、何かが分かった気になれるような本ではないが、記述の端々にヒントが隠されているようなところがあり、さらなる考究へ誘う出発点のような本であると思う。

食べものの来し方行く末を考えさせる非常なる労作。

2017年5月14日日曜日

『日本政治思想史[十七〜十九世紀]』渡辺 浩 著(その2)

江戸中期までの儒学の勃興と挫折を経て、本居宣長が登場する。宣長は古事記を研究して、神代からの歴史における日本人の優れた心根を称揚した。

日本人は、心もふるまいも素直で雅やかで、天下は穏やかに治まってきているから、中国のように煩わしく難しい社会制度など不要だというのだ。彼は和歌や王朝物語も研究し、そこに現れたはかない人情、雅な心こそが重要だと説いた。

宣長は、道理(道)は人の本性ではなく、むしろ虚飾だとする。儒学では、世界は秩序と規範によって治まるものとされるが、宣長は逆にそこから逸脱するものを「心のまこと」として重視した。彼は師と仰いだ賀茂真淵の考えを受けて、日本人には儒学による統治など必要ないのだと嘯いた。

こうして、過去の日本人を理想化し、そこへ復ることが宣長の目標となった。しかし宣長は儒学者たちと違って、社会の変革は目指さなかった。それどころか、むしろ社会に順応して平凡に生きることを選んだ。彼にとっては、今を古に「見立てて」生きることで、「古の大御代」を生きることができたのである。

「人の今日の行ひは、だだその時々の公の御定めを守り、世間の風儀に従ひ候が、即神道」なのだ。これはちょっと倒錯的な考えなのかもしれないが、雅やかではかない人情こそ至上であり、穏やかに天に従って生きる日本人を目標とする彼にとってみれば、たとえ俗悪なる政府だったとしても、それに反抗するような真似は日本人らしくないのである。

それに、日本は天皇を戴く特別な国なのだ。「本朝は、天照大御神の御本国、その皇統のしろしめす御国にて、万国の元本大宗なる御国」(!)だと宣長は言う。天皇は徳によってではなく、神の子孫であるという神聖性により国を治めている。であるから理屈を廃して、ただ恭しく御上に従えばよいというのである。

日本は、天皇ではなく将軍の統治する国ではないのか? との疑問も湧くが、実はこの宣長の考えは次第に実質化していった。宣長が常用した「皇国」という言葉が、速やかに普及していったことはその象徴である。朝廷の権限は別に強化されていっていないのにだ。

そもそも、幕府は形式上こそ天皇から任命されて統治を行っていたが、実際には朝廷の上に立っていた。徳川家康は「禁中並公家諸法度」を定めて朝廷の行動を制約している(これは一度も改正されない)。年号の改元すら、江戸の当初は天皇の即位ではなく将軍の即位に合わせて行われたし、形式的には朝廷が与えることとなっている官位(「従三位」など)も実際には幕府が自由に発令することができた。

ところが、幕末にかけて日本はにわかに「皇国」となっていく。それはなぜか。

その大きな要因に、幕府や武士たちの権威の低下があるという。江戸時代というといわゆる士農工商の身分制度があり、固定的な社会であったことが想像される。しかし実際には、百姓や町人は、定められた義務さへこなせばあとは自由だった。身分制度や家職制(イエごとに商売が決まっている)はあったものの、その中で努力すれば栄達は望めた。百姓ですら、意欲的に経営を行えば豪農となって、いわば経営者として暮らすことはできたのである。

だが武士は違った。予め定められた家格の中でしか人生を送ることはできなかった。どんなに優秀でも、無能な上司に従わざるを得なかったし、昇進の可能性もなかった。上級武士はいいとしても、下級武士にとっては飼い殺しにも等しい状態であった。それは構造的な問題でもあっただろう。もはや太平の世の中で武士は本質的に不要なのだ。いくら二本の刀を掲げてみても、その刀を振るう機会は一生やってこないのである。

その上、俸禄(給与)は十分に支払われなくなった。百姓は、自ら「御百姓」と称し、お殿様のかけがえのない領民であることを強調して、しばしば増税を阻んだ。下級武士は、誇りだけはあったが、貧乏で、権威もないという状態へ陥っていた。

「昔は町人の娘はとかく武士の妻になる事を好みけるゆゑ、御禁制にもなりたる程なるが、今は武家の妻女になる事などは風上にも嫌ひ、(中略)武家の風儀は無風流なりとて忌み嫌ひ」という状態だ。要するに、武士は貧乏なうえにダサくて、町人の娘にとってまっぴら御免だというのだ。武士は、町民の娘からすら軽んじられていた。

もはや、「御威光」は存在しなかった。江戸幕府にとっての唯一の支配の力であった「御威光」がなくなったら、あとは「禁裏(朝廷)からの大権委任」という形式論で統治の正統性を強調するしかない。社会的威信のなくなった武家は、公家の権威を利用したのだ。その依存は次第に深まり、やがて「公武合体」へと進んでいく。武家は、「公」の威を借りなければ日本を統治することができないほどに落ちぶれていったのである。そしてその裏返しとして、日本は「神国」であるとか、皇統の連続とかが強調され、国学が花開いていくのである。

こうした趨勢の中で、日本は「開国」を迎える。開国というと、まずは黒船に代表される外国からの軍事的圧力に屈したものだと考えがちであるが、著者によればそうではないという。

開国の前から漏れ伝えられてきた西洋の有様を調べると、どうも「道」の実践において西洋の方が勝っていると考えられた。西洋は、学問が盛んである、人を大事にする(儒学的に言えば「仁」)、政治制度が整っている、というようなことからだ。民主主義によって大統領を選ぶやり方は、中華古えの理想に近く(禅譲)、儒学者たちから誉め称えられた。ペリー来航のはるか前に、普遍妥当の「道」を信ずるがゆえに西洋をみとめ、「皇国」というプライドの裏側で、日本の統治に疑問を持つ態度が醸成されてもいた。

そういう西洋が、日本に開国を要求してきたのである。しかも軍事的に制圧するというような脅しではなく、補給をしたいとか、遭難者を送り届けたいとか、儒教的に言えば「礼」に基づく要求として、正々堂々と主張してきた。これに対して、猛々しい海防の戦術論や、夜郎自大の攘夷論も起こったが、この主張を真面目に受け取ると、相手の道理を認めざるを得ない。実際に、開国すべきか否か諮問された大名たちはそのように意見した。「開国」とは、軍事技術の脅威も背景にはあったが、それよりも普遍的に妥当する「道」に関する説得に出会い、倫理的・思想的な挑戦を受けた結果でもあったのである。

このように、本居宣長がことさら儒学を否定しようとしたほど、この頃は儒学が日本に浸透していたのだ。その結果、実力による制圧と土地の給付による主従関係(徳川と大名への服属)よりも、官位授与による君臣関係(天皇と臣民)こそ「義」だと往々信じられた。こうして、禁裏(朝廷)自身は派手な宣伝活動をしたわけでもないのに、どんどんその威光は高まっていった。一方で、禁裏自身には自ら独裁者となる気概はなかった。そのため、禁裏を担げばそれによって権力を握り、政局を動かせるという構造が成立した。これが明治維新を動かす公然たるルールになった。

こうして、江戸時代の矛盾を解消するべく明治維新が動き出した。それは特に、飼い殺しされてきた下級武士の鬱屈の解消だ。彼らは「立身出世」できる自由を欲していた。そしてその統治原理として、「公議輿論」が持ち出された。これは民主主義というよりも、「人心の居合」を秩序の条件とする儒学的な発想から、「衆議」「群議」によれという手続き論が支持された結果だ。よって、五箇条の御誓文の第一は、「万機公論に決すべし」となった。

しかしこの「公論」の重視は、ひとたび明治政府が確立するとそれ以上に育てられることはなかった。岩倉使節団が西洋の事情をつぶさに観察してみると、西洋文明の根幹にキリスト教があり、その信仰が社会の基盤となっていることに気づいた。そこで、伊藤博文らはキリスト教の代替物として「皇室」を臣民に崇拝させることで、国家を統合することを企図した。

福沢諭吉は、文明の根幹はキリスト教ではなく「独立の精神」だとしたし、ほとんど朱子学者であった中江兆民はルソーと孟子の一致を感じ、普遍的な「理義」にそれを求めたが、こうした民衆を鼓舞し内省を促す理論は十分に育たず、結局次の時代の大きな思潮は皇学へと収斂していくのである。

本書は、東京大学での講義を元にしたものであり、特に前半はいわゆる「名物教授」的な雰囲気が強い。つまりアクが強いのである。しかし中盤以降はその調子に慣れてくるからかほとんどエキサイティングとも言うべき迫力があり、江戸時代の儒学という地味なテーマが非常に面白く感じられる本である。

しかし、取り上げる思想に粗密があるからなのか、幕末をあれだけ騒がせた吉田松陰などは全く触れられていない。また、著者自身が後書きで述べているとおり平田篤胤も「扱うべくして扱えなかった」とされている。幕末の志士への影響力という点で言うと、宣長よりも篤胤の方が数段大きいような気がするが、どういう判断で篤胤には詳しく触れなかったのだろう。

そういう編集方針に対する疑問もあるにはあるが、とにかく平板になりがちな政治思想史を面白く書くという意味では成功している本であり、タイプは違うがマイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』を彷彿とさせた。

明治維新を理解する上での基礎となる日本儒学が辿った近世史を、深く面白く学べる本。

★Amazonページ

日本人は、心もふるまいも素直で雅やかで、天下は穏やかに治まってきているから、中国のように煩わしく難しい社会制度など不要だというのだ。彼は和歌や王朝物語も研究し、そこに現れたはかない人情、雅な心こそが重要だと説いた。

宣長は、道理(道)は人の本性ではなく、むしろ虚飾だとする。儒学では、世界は秩序と規範によって治まるものとされるが、宣長は逆にそこから逸脱するものを「心のまこと」として重視した。彼は師と仰いだ賀茂真淵の考えを受けて、日本人には儒学による統治など必要ないのだと嘯いた。

こうして、過去の日本人を理想化し、そこへ復ることが宣長の目標となった。しかし宣長は儒学者たちと違って、社会の変革は目指さなかった。それどころか、むしろ社会に順応して平凡に生きることを選んだ。彼にとっては、今を古に「見立てて」生きることで、「古の大御代」を生きることができたのである。

「人の今日の行ひは、だだその時々の公の御定めを守り、世間の風儀に従ひ候が、即神道」なのだ。これはちょっと倒錯的な考えなのかもしれないが、雅やかではかない人情こそ至上であり、穏やかに天に従って生きる日本人を目標とする彼にとってみれば、たとえ俗悪なる政府だったとしても、それに反抗するような真似は日本人らしくないのである。

それに、日本は天皇を戴く特別な国なのだ。「本朝は、天照大御神の御本国、その皇統のしろしめす御国にて、万国の元本大宗なる御国」(!)だと宣長は言う。天皇は徳によってではなく、神の子孫であるという神聖性により国を治めている。であるから理屈を廃して、ただ恭しく御上に従えばよいというのである。

日本は、天皇ではなく将軍の統治する国ではないのか? との疑問も湧くが、実はこの宣長の考えは次第に実質化していった。宣長が常用した「皇国」という言葉が、速やかに普及していったことはその象徴である。朝廷の権限は別に強化されていっていないのにだ。

そもそも、幕府は形式上こそ天皇から任命されて統治を行っていたが、実際には朝廷の上に立っていた。徳川家康は「禁中並公家諸法度」を定めて朝廷の行動を制約している(これは一度も改正されない)。年号の改元すら、江戸の当初は天皇の即位ではなく将軍の即位に合わせて行われたし、形式的には朝廷が与えることとなっている官位(「従三位」など)も実際には幕府が自由に発令することができた。

ところが、幕末にかけて日本はにわかに「皇国」となっていく。それはなぜか。

その大きな要因に、幕府や武士たちの権威の低下があるという。江戸時代というといわゆる士農工商の身分制度があり、固定的な社会であったことが想像される。しかし実際には、百姓や町人は、定められた義務さへこなせばあとは自由だった。身分制度や家職制(イエごとに商売が決まっている)はあったものの、その中で努力すれば栄達は望めた。百姓ですら、意欲的に経営を行えば豪農となって、いわば経営者として暮らすことはできたのである。

だが武士は違った。予め定められた家格の中でしか人生を送ることはできなかった。どんなに優秀でも、無能な上司に従わざるを得なかったし、昇進の可能性もなかった。上級武士はいいとしても、下級武士にとっては飼い殺しにも等しい状態であった。それは構造的な問題でもあっただろう。もはや太平の世の中で武士は本質的に不要なのだ。いくら二本の刀を掲げてみても、その刀を振るう機会は一生やってこないのである。

その上、俸禄(給与)は十分に支払われなくなった。百姓は、自ら「御百姓」と称し、お殿様のかけがえのない領民であることを強調して、しばしば増税を阻んだ。下級武士は、誇りだけはあったが、貧乏で、権威もないという状態へ陥っていた。

「昔は町人の娘はとかく武士の妻になる事を好みけるゆゑ、御禁制にもなりたる程なるが、今は武家の妻女になる事などは風上にも嫌ひ、(中略)武家の風儀は無風流なりとて忌み嫌ひ」という状態だ。要するに、武士は貧乏なうえにダサくて、町人の娘にとってまっぴら御免だというのだ。武士は、町民の娘からすら軽んじられていた。

もはや、「御威光」は存在しなかった。江戸幕府にとっての唯一の支配の力であった「御威光」がなくなったら、あとは「禁裏(朝廷)からの大権委任」という形式論で統治の正統性を強調するしかない。社会的威信のなくなった武家は、公家の権威を利用したのだ。その依存は次第に深まり、やがて「公武合体」へと進んでいく。武家は、「公」の威を借りなければ日本を統治することができないほどに落ちぶれていったのである。そしてその裏返しとして、日本は「神国」であるとか、皇統の連続とかが強調され、国学が花開いていくのである。

こうした趨勢の中で、日本は「開国」を迎える。開国というと、まずは黒船に代表される外国からの軍事的圧力に屈したものだと考えがちであるが、著者によればそうではないという。

開国の前から漏れ伝えられてきた西洋の有様を調べると、どうも「道」の実践において西洋の方が勝っていると考えられた。西洋は、学問が盛んである、人を大事にする(儒学的に言えば「仁」)、政治制度が整っている、というようなことからだ。民主主義によって大統領を選ぶやり方は、中華古えの理想に近く(禅譲)、儒学者たちから誉め称えられた。ペリー来航のはるか前に、普遍妥当の「道」を信ずるがゆえに西洋をみとめ、「皇国」というプライドの裏側で、日本の統治に疑問を持つ態度が醸成されてもいた。

そういう西洋が、日本に開国を要求してきたのである。しかも軍事的に制圧するというような脅しではなく、補給をしたいとか、遭難者を送り届けたいとか、儒教的に言えば「礼」に基づく要求として、正々堂々と主張してきた。これに対して、猛々しい海防の戦術論や、夜郎自大の攘夷論も起こったが、この主張を真面目に受け取ると、相手の道理を認めざるを得ない。実際に、開国すべきか否か諮問された大名たちはそのように意見した。「開国」とは、軍事技術の脅威も背景にはあったが、それよりも普遍的に妥当する「道」に関する説得に出会い、倫理的・思想的な挑戦を受けた結果でもあったのである。

このように、本居宣長がことさら儒学を否定しようとしたほど、この頃は儒学が日本に浸透していたのだ。その結果、実力による制圧と土地の給付による主従関係(徳川と大名への服属)よりも、官位授与による君臣関係(天皇と臣民)こそ「義」だと往々信じられた。こうして、禁裏(朝廷)自身は派手な宣伝活動をしたわけでもないのに、どんどんその威光は高まっていった。一方で、禁裏自身には自ら独裁者となる気概はなかった。そのため、禁裏を担げばそれによって権力を握り、政局を動かせるという構造が成立した。これが明治維新を動かす公然たるルールになった。

こうして、江戸時代の矛盾を解消するべく明治維新が動き出した。それは特に、飼い殺しされてきた下級武士の鬱屈の解消だ。彼らは「立身出世」できる自由を欲していた。そしてその統治原理として、「公議輿論」が持ち出された。これは民主主義というよりも、「人心の居合」を秩序の条件とする儒学的な発想から、「衆議」「群議」によれという手続き論が支持された結果だ。よって、五箇条の御誓文の第一は、「万機公論に決すべし」となった。

しかしこの「公論」の重視は、ひとたび明治政府が確立するとそれ以上に育てられることはなかった。岩倉使節団が西洋の事情をつぶさに観察してみると、西洋文明の根幹にキリスト教があり、その信仰が社会の基盤となっていることに気づいた。そこで、伊藤博文らはキリスト教の代替物として「皇室」を臣民に崇拝させることで、国家を統合することを企図した。

福沢諭吉は、文明の根幹はキリスト教ではなく「独立の精神」だとしたし、ほとんど朱子学者であった中江兆民はルソーと孟子の一致を感じ、普遍的な「理義」にそれを求めたが、こうした民衆を鼓舞し内省を促す理論は十分に育たず、結局次の時代の大きな思潮は皇学へと収斂していくのである。

本書は、東京大学での講義を元にしたものであり、特に前半はいわゆる「名物教授」的な雰囲気が強い。つまりアクが強いのである。しかし中盤以降はその調子に慣れてくるからかほとんどエキサイティングとも言うべき迫力があり、江戸時代の儒学という地味なテーマが非常に面白く感じられる本である。

しかし、取り上げる思想に粗密があるからなのか、幕末をあれだけ騒がせた吉田松陰などは全く触れられていない。また、著者自身が後書きで述べているとおり平田篤胤も「扱うべくして扱えなかった」とされている。幕末の志士への影響力という点で言うと、宣長よりも篤胤の方が数段大きいような気がするが、どういう判断で篤胤には詳しく触れなかったのだろう。

そういう編集方針に対する疑問もあるにはあるが、とにかく平板になりがちな政治思想史を面白く書くという意味では成功している本であり、タイプは違うがマイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』を彷彿とさせた。

明治維新を理解する上での基礎となる日本儒学が辿った近世史を、深く面白く学べる本。

★Amazonページ

登録:

コメント (Atom)