「天皇陵」がどのように形成されたかを述べる本。

天皇陵とは、いうなれば天皇の墓とされた古墳のことである。すなわち、天皇陵というものを考える時、「この古墳は○○天皇の墓である」と決定したプロセスがいかなるものであったかが問題になる。

このプロセスに大きな影響を与えたのが、いわゆる「文久の修陵」と呼ばれるものだった。これは、宇都宮藩(実質的には筆頭家老だった戸田忠至(とだ・ただゆき)が企画)が歴代天皇陵の修復を幕府に対して建白したもので、建白の段階で宇都宮藩は山陵の現状を見たこともなく、いわば机上の空論として修陵を企図したのであった。

それどころか、修陵をしようにも、まず最も重要視された「神武天皇陵」がどの古墳にあたるのかも分かっていなかった。であるから、「文久の修陵」においては、まず天皇陵を治定することから始まったのである。そして、このときの修陵の方針が、拝所の設置や立ち入り禁止措置、周濠の水の利用許可など、後の宮内庁の陵墓管理の原型を形作ることとなった。

それでは、多く古墳が位置する畿内から遠く離れた宇都宮藩が、どうして修陵の建白を行ったのだろうか? 建白では、要するに「国威発揚になるから」といったことが述べられており、修陵事業は幕末の勤王思想の高まりに呼応したものであるらしい。また当時の状況を考えると、公武一体の象徴として天皇陵を利用しようとしたのだろうし、神武天皇の修陵直後には山陵に対して攘夷の祈願祭が行われていることを見ると、天皇陵が祭祀の中心として構想されたのかも知れない。しかし、実際のところなぜ宇都宮藩が建白を行ったのかは謎と言わざるを得ない。

「文久の修陵」では、歴代天皇の陵の比定を大急ぎでやったことから、学術的にあやしい比定がたくさん行われることになった。幕末から明治にかけて、天皇陵の比定は意外と二転三転しているところも多く、一度決まると凍結されたというわけではないが、基本的にはそうした間違った比定はその後も修正されなかった。というか、古墳の被葬者が誰であったかという問題は、古墳自体に墓碑銘などが残されていない以上、決定できるようなたぐいのものではない。にも関わらず、「この古墳は○○天皇の墓である」と決定されてしまうことは、その決定の当否に関わらずゆゆしき問題である。

本書ではこのほか、古墳が周辺の村落にどのように利用されていたか、また山陵にまつわる祟り(穢れ)の問題といったことが取り上げられている。天皇陵は、修陵の前は単なる古墳(というより山)であったのだから、そこに村落があったり、年貢地が設定されていたりした。それを修陵事業によって立ち入り禁止にすることは、村落の生産の場を奪うことにもなったのである(しかし、それには意外と軋轢はなかった)。

その他、 陵墓へはたびたび盗掘があったこと、地方官僚(県令)が陵墓に対して抱いていた強い関心といったものにも触れられる。税所篤(さいしょ・あつし)と楫取素彦(かとり・もとひこ)がその例として挙げられているが、これについてはもう少し多くの例と共に詳しく知りたいと思ったところである。宇都宮藩の建白もそうだが、地方政府にとって天皇陵は一体どのような意味をもつ場所であったのか、ということに強い興味を抱いた。

本書では、陵墓そのものの歴史ももちろん、「陵墓がどのように扱われてきたのか」という視点でも歴史が語られ、私にはむしろそちらの方が天皇陵にまつわる問題を考える上で重要なアプローチと思われた。天皇陵とは、日本人にとって何だったのだろうか? なぜ「文久の修陵」は行われたのだろうか? 大急ぎで「神武天皇陵」を創り出したのはなぜだったのだろう?

天皇陵をめぐる諸問題について見通しよく語る良書。

★Amazonページ

https://amzn.to/3u9OtGy

2017年8月11日金曜日

2017年8月9日水曜日

『生活の世界歴史(9) 北米大陸に生きる』猿谷 要 著

アメリカ的価値観の成立と変容を、黒人への差別など暗部の側面を取り上げて説明する本。

アメリカ的生活文化を作ったのは、WASP(白人-アングロサクソン-プロテスタント)の人たちだ。ヨーロッパから来た移民たちは、広大なフロンティアを前にして何でも手作りしていった。生活道具だけでなくデモクラシーまでだ。この経験は、アメリカ人の特徴的な気質を形作った。すなわち、「粗野で荒々しいが、独創的であり、自由と平等を信じ、自信にあふれた楽天的な性格」である。また教会がコミュニティの中心をになっていたことから、かなり信心深い社会が出来上がった。

しかしその裏では、黒人へのおぞましい搾取があった。白人は、黒人奴隷に対しては生殺与奪の権を持ち、些細な問題が起こるや凄惨なリンチが繰り広げられた。リンチの観覧のためチケットが販売され、特別列車が運行されるほどであった。リンチによってむごたらしく死ぬ黒人を、白人は喜んで見ていた。こと切れた黒人の心臓が取り出され、切り分けられて土産物として販売されるほどだったという。

差別、という言葉では表すことができないほどの、敵愾心と軽蔑があった。奴隷という経験は、もちろん黒人たちにぬぐい去ることが出来ない深い傷を残したが、一方で白人の方にも道徳的な頽廃をもたらした。取るに足らないミスを咎め、罵声を浴びせながら奴隷を鞭で打ち続ける親を子どもたちは見ていた。切り裂かれた傷からは血が吹き出、奴隷の子どもが母親を許してくれるよう泣いて縋りついても、農園主は一層ひどく鞭を振るった。そういう悪魔のような所業を日常的に見ながら、真っ直ぐに育つ人間はいない。

このような社会で育った人間には、容易には消せない差別心と、統御できないほどの攻撃性が刻み込まれていたに違いない。

一方で、奴隷は重要な労働力だった。特にアメリカ南部の州では奴隷に農園労働をさせていたから、安価に働かせられる黒人奴隷は必需品だった。それほど奴隷労働を必要としなかったらしい北部では、相対的には奴隷は貧困であったらしいが、徐々に黒人の人権が認められていた。南部と北部の対立は、やがて南北戦争を引き起こす。奴隷制度があったのはアメリカだけではないが、「国内の奴隷所有勢力が奴隷を解放しようとする勢力と国論を二分して対立し、足かけ五年、両方あわせて六〇万人の人命を犠牲にするような大戦争に突入した国は、世界のなかでただアメリカ合衆国あるのみである」とのことだ。

また、アメリカほど拝金主義と暴力がのさばった国も珍しい。拝金主義はともかくとして、本書ではアメリカの暴力的体質が様々な例を引いて説明される。暗殺された大統領の多さ、マフィアの暗躍といったものはよく知られているし、銃犯罪の多さも改めて言うまでもないだろう。だが極めてアメリカ的だと思ったのは、不法な、あるいは卑怯な暴力を使っても勝利した方を称讃しがちな所である。アメリカの領土拡張には数々のウソと暴力があるが、それらが批判されることはなく、平然と欺瞞がまかり通っている。

そうしたウソと暴力の向かった最初の先がインディアン(と本書では表記)である。インディアンと入植者の関係は最初は友好的で、むしろインディアンの助けがなくては入植がおぼつかなかったくらいであるが、次第に移民の方が多数派になり、インディアンが邪魔になってくると、インディアンと平和的に結んだ多数の条約を平然と無視して虐殺を行い、どんどん不毛地帯へと追いやっていった。

だが、こうした建国からの数々の非道は、やがて白人自身にも認識されるようになってくる。黒人の権利を守るため、白人も危険を顧みず活動をするようになった。こういう所が、日本人にはないアメリカ的な行動なのかもしれない。1960年代には黒人革命が起き、黒人の人権は認められた。インディアンに対しても、その再評価が進んでいる。かつて絶対的であったWASPの価値観は、新しい世代から挑戦を受け、反省を迫られている。

こうしたアメリカの動向を著者は3つの仮説としてまとめている。第1に、既存のアメリカ的価値観は第二次大戦後に完成し、それは建国以来進んできた道の当然の結果だったということ。第2に、そのアメリカ的価値観は1950年代を頂点として早くも凋落しつつあること。第3に、その価値観の崩壊とあわせて、混沌の中から既に新しい価値観が生まれようとしているということ。

この仮説は、本書では特に検証されていない。だが、こうした仮説を下敷きにして、本書では差別、暴力、虐殺、貧困といった、通常のアメリカ史ではあまり取り上げられない暗部を軸にアメリカ的価値観、アメリカ的生活文化を説明しており、非常な迫力がある。

裏面から見るアメリカ論の良書。

※原題は『新大陸に生きる』だが、文庫化の際に『北米大陸に生きる』に改題された。

アメリカ的生活文化を作ったのは、WASP(白人-アングロサクソン-プロテスタント)の人たちだ。ヨーロッパから来た移民たちは、広大なフロンティアを前にして何でも手作りしていった。生活道具だけでなくデモクラシーまでだ。この経験は、アメリカ人の特徴的な気質を形作った。すなわち、「粗野で荒々しいが、独創的であり、自由と平等を信じ、自信にあふれた楽天的な性格」である。また教会がコミュニティの中心をになっていたことから、かなり信心深い社会が出来上がった。

しかしその裏では、黒人へのおぞましい搾取があった。白人は、黒人奴隷に対しては生殺与奪の権を持ち、些細な問題が起こるや凄惨なリンチが繰り広げられた。リンチの観覧のためチケットが販売され、特別列車が運行されるほどであった。リンチによってむごたらしく死ぬ黒人を、白人は喜んで見ていた。こと切れた黒人の心臓が取り出され、切り分けられて土産物として販売されるほどだったという。

差別、という言葉では表すことができないほどの、敵愾心と軽蔑があった。奴隷という経験は、もちろん黒人たちにぬぐい去ることが出来ない深い傷を残したが、一方で白人の方にも道徳的な頽廃をもたらした。取るに足らないミスを咎め、罵声を浴びせながら奴隷を鞭で打ち続ける親を子どもたちは見ていた。切り裂かれた傷からは血が吹き出、奴隷の子どもが母親を許してくれるよう泣いて縋りついても、農園主は一層ひどく鞭を振るった。そういう悪魔のような所業を日常的に見ながら、真っ直ぐに育つ人間はいない。

このような社会で育った人間には、容易には消せない差別心と、統御できないほどの攻撃性が刻み込まれていたに違いない。

一方で、奴隷は重要な労働力だった。特にアメリカ南部の州では奴隷に農園労働をさせていたから、安価に働かせられる黒人奴隷は必需品だった。それほど奴隷労働を必要としなかったらしい北部では、相対的には奴隷は貧困であったらしいが、徐々に黒人の人権が認められていた。南部と北部の対立は、やがて南北戦争を引き起こす。奴隷制度があったのはアメリカだけではないが、「国内の奴隷所有勢力が奴隷を解放しようとする勢力と国論を二分して対立し、足かけ五年、両方あわせて六〇万人の人命を犠牲にするような大戦争に突入した国は、世界のなかでただアメリカ合衆国あるのみである」とのことだ。

また、アメリカほど拝金主義と暴力がのさばった国も珍しい。拝金主義はともかくとして、本書ではアメリカの暴力的体質が様々な例を引いて説明される。暗殺された大統領の多さ、マフィアの暗躍といったものはよく知られているし、銃犯罪の多さも改めて言うまでもないだろう。だが極めてアメリカ的だと思ったのは、不法な、あるいは卑怯な暴力を使っても勝利した方を称讃しがちな所である。アメリカの領土拡張には数々のウソと暴力があるが、それらが批判されることはなく、平然と欺瞞がまかり通っている。

そうしたウソと暴力の向かった最初の先がインディアン(と本書では表記)である。インディアンと入植者の関係は最初は友好的で、むしろインディアンの助けがなくては入植がおぼつかなかったくらいであるが、次第に移民の方が多数派になり、インディアンが邪魔になってくると、インディアンと平和的に結んだ多数の条約を平然と無視して虐殺を行い、どんどん不毛地帯へと追いやっていった。

だが、こうした建国からの数々の非道は、やがて白人自身にも認識されるようになってくる。黒人の権利を守るため、白人も危険を顧みず活動をするようになった。こういう所が、日本人にはないアメリカ的な行動なのかもしれない。1960年代には黒人革命が起き、黒人の人権は認められた。インディアンに対しても、その再評価が進んでいる。かつて絶対的であったWASPの価値観は、新しい世代から挑戦を受け、反省を迫られている。

こうしたアメリカの動向を著者は3つの仮説としてまとめている。第1に、既存のアメリカ的価値観は第二次大戦後に完成し、それは建国以来進んできた道の当然の結果だったということ。第2に、そのアメリカ的価値観は1950年代を頂点として早くも凋落しつつあること。第3に、その価値観の崩壊とあわせて、混沌の中から既に新しい価値観が生まれようとしているということ。

この仮説は、本書では特に検証されていない。だが、こうした仮説を下敷きにして、本書では差別、暴力、虐殺、貧困といった、通常のアメリカ史ではあまり取り上げられない暗部を軸にアメリカ的価値観、アメリカ的生活文化を説明しており、非常な迫力がある。

裏面から見るアメリカ論の良書。

※原題は『新大陸に生きる』だが、文庫化の際に『北米大陸に生きる』に改題された。

2017年8月8日火曜日

『夜明け前』島崎 藤村 著

幕末明治の社会を、ひとりの町人の一生を通して描いた大河的小説。

本書は文庫本で全4冊の長大な作品である。そのほとんど全てが、木曾街道の馬籠という宿場の、青山半蔵という人物の一生を辿るという内容。時々、時代背景を理解するための説明も展開されるが、基本的には半蔵の目で見る幕末明治、という趣だ。

半蔵は、馬籠の本陣、庄屋、問屋(といや)の三役を兼ねる旧家に生まれた。本陣とは宿場の中心で公的な宿泊場、庄屋は百姓のとりまとめ役、問屋は物流の責任者である。この3つを兼ねる青山家は、武士でこそないながら、苗字帯刀を許された名家だった。

馬籠は山深い宿場であるが、江戸と京都のちょうど中間に位置する。街道は人とものの移動を担うものであるから、その動きは世相をそのままに反映し、馬籠に居ながらにして幕末の激動は伝わってくる。 こうして、馬籠の青山半蔵の目を通じて、読者は幕末の動乱を窺い知るようになる。

半蔵は、宿場の責任者の家に生まれたが、生来学問を好み、家業に勤しむよりは学問の道に進みたいと願う人間だった。彼は国学を志し、これこそ新しい時代に必要となる思想だとして平田篤胤(没後)の一門へと入門する。しかし、名家の跡取りとして生まれた責任も強く感じている半蔵は、他の国学を奉ずる仲間のように、家業を打ち捨てて国事に奔走するようなことはできない。かといって、日々の暮らしを淡々とこなすことだけで満足できるタイプでもない。彼は今にも家を飛び出してしまいそうなはやる気持ちを抑えながら、宿場の仕事に忙殺される日々の中で王政復古を迎える。ここまでが第1部。

第1部では、半蔵は結局のところ何もしない。というかできない。彼の人生に何も起こらないわけではないが、大きな事件があるわけでもなく、足早に動いていく時代を横目で見ていることしかできない彼である。そういう、ある種退屈な筋書きでありながら、小説の筆は冴え渡っており、特に何も起こらないにも関わらず読ませる作品である。

第2部に入ると、半蔵の人生は一転して事件の連続となる。国学を奉ずるものとして半蔵が希求し続けていた王政復古は、復古というよりも旧いものの破壊としてまず半蔵の前に現れる。これまで世襲によっていたものの廃止、旧社会の仕組みの徹底的な否定の運動だった。つまり、既得権の破壊だ。国事へ奔走したい気持ちを抑えながら必死で勤めてきた本陣・庄屋・問屋は、こうしてあっさりと廃止されてしまう。それでも、半蔵は不満を抱かない。何しろ、幕府が大政を奉還し、藩主も藩を返上したくらいである。それも天皇親政の世の中にするため、復古の道を進むためである。半蔵はむしろ積極的に自らの権限を手放していく。

しかしそれは、自らが没落していくことも意味していた。半蔵は山林の使用権についての悪政を糺す活動をしていたところ、上役から目をつけられ、本陣だった関係から任ぜられていた戸長の役職も罷免される。家業を失った青山家は、どんどん没落の足を速めていく。そんな折、長女粂(くめ)の縁談がまとまり、いざ結婚という時、粂が自殺を図る。粂は、半蔵の血を強く受け継いで学問もあり、あっさりと自分の運命に身を任せるような人間ではなかった。そういう粂の気持ちをそれまで受け止めていなかった半蔵は、深く反省して斎(いつき)の道を志すようになる。

こうして半蔵は、神社への就職を斡旋してもらおうと国学者の人脈を頼って東京へ出てゆく。だが一時的に教部省に身を置いた彼が見たものは、国学の挫折であった。かつて「御一新」の精神的支柱であったはずの国学は頑迷固陋なものとみなされ、一時は政府に重んじられた国学者たちがたいした仕事もできないまま閑職へ追いやられていた。半蔵が新しい時代を開くものと頼んだ国学は、もはや無用なものとなりつつあった。目指したはずの復古よりも、新しい時代は開国と文明開化に浮かれ、国学よりも洋学が幅をきかせるようになっていた。

そんな折りに天皇の巡幸が行われた。半蔵は群衆の中、発作的に持っていた扇子を天皇の一行へと投げ入れる。社会はこれでいいのか、という意味を仄めかす歌が扇子に書かれていた。この扇子こそが、半蔵が半生をかけた国学思想の凝縮だった。この廉で半蔵は逮捕され取り調べを受ける。結果的にはさほどの咎めもなく、その後半蔵は予定通り神官へと転職するが、この事件を境に半蔵は次第に狂気へと進んでいく。

4年間の神社への奉職を終えると、半蔵は若くして家督を長男に譲った。というより、家の者から早く隠居するよう強いられた。半蔵は公共の仕事のみに奔走し、家業を顧みなかったために家の没落を早めたと見なされていた。実際、彼に経営の才はなかった。

半蔵は新しい時代に裏切られ続けた。国学は無力で、家は没落し、家族は傷つき、望んでいた社会は彼を無用の存在にした。そして遂に、青山半蔵は発狂し、座敷牢に幽閉される。半蔵は、社会はこれでいいのか、という問いを暗闇に対して突きつけながら、見えない怪物と戦う人間となった。そして、座敷牢の中で彼は絶命し、物語は終わる。

私が本書を手に取ったのは、当時の社会の中で国学がどのように見られていたのか、という興味からである。国学の興隆と挫折、それは知っていたつもりであったし、本書に描かれる国学の流転の様子は、私にとって未知なものではない。しかし藤村の歴史に対する骨太な思索は、そういう表面的な理解を塗り替えるほどの力がある。国学は、何かに対決して敗北したわけではなかった。洋学はおろか、漢学とも思想的対決をしなかった。むしろしてもらえなかった。政治的に都合のよい時だけつまみ食いされ、「旬」が過ぎてからはまともに受け取ってもらえすらしなかった。

青山半蔵という、純直な人間は、もし国学が洋学に敗北したのであれば、潔く兜を脱いだであろう。しかしそうではなかった。国学は、独り相撲をとらされていた。半蔵の人生と同じように。

そもそも、国学者たちは洋学を敵視していたわけでもなかったそうだ。外国のものを無闇に排斥しようとすることはむしろ日本らしさに反すると考えた。進んでそうしたわけではないが、半蔵自身、息子が洋学を勉強することを許した。洋学は半蔵の敵ではなかった。敵は、建国の理想を忘れた社会だった。

その社会は、かつては精神的支柱と頼んだはずの国学を、もはや真正面から批判することすらしなかった。それは黙殺ですらない。なんとなく、盛りが過ぎるのに任せたのである。国学は、いつのまにか時代遅れになっていた。そして、半蔵が暗闇に対して突きつけた問いも、もはや誰からもまともに受け取られることはなかった。

おそらく藤村がこの長大な作品を通して言いたかったことは、明治維新を問い直す、歴史を見つめ直す、ということを避けている限り、見えない怪物をやっつけることはできない、ということなのではないだろうか。本書が書かれたのは昭和の初期、国学から鬼子のごとく生まれた「皇学」が、人々を覆い尽くそうとし始めた時期だ。半蔵が座敷牢で戦った見えない怪物が、それだったのかもしれない。

青山半蔵は、藤村の父がモデルである。モデルというより、父そのものであるといってもよいらしい。本書は、藤村が父の謎多き人生を徹底的に調べ上げ、歴史を再構成することによってできた作品である。そこには大上段の問題提起は一切書かれないにも関わらず、結果的に明治維新を反省させる大作となっている。

そこに描かれた明治維新は、英傑たちが活躍する凡百の「維新」とは全く異なっている。もうすぐ明治維新から150年。我々はそろそろ、青山半蔵が残した問いに、向かい合ってもいい頃である。

本書は文庫本で全4冊の長大な作品である。そのほとんど全てが、木曾街道の馬籠という宿場の、青山半蔵という人物の一生を辿るという内容。時々、時代背景を理解するための説明も展開されるが、基本的には半蔵の目で見る幕末明治、という趣だ。

半蔵は、馬籠の本陣、庄屋、問屋(といや)の三役を兼ねる旧家に生まれた。本陣とは宿場の中心で公的な宿泊場、庄屋は百姓のとりまとめ役、問屋は物流の責任者である。この3つを兼ねる青山家は、武士でこそないながら、苗字帯刀を許された名家だった。

馬籠は山深い宿場であるが、江戸と京都のちょうど中間に位置する。街道は人とものの移動を担うものであるから、その動きは世相をそのままに反映し、馬籠に居ながらにして幕末の激動は伝わってくる。 こうして、馬籠の青山半蔵の目を通じて、読者は幕末の動乱を窺い知るようになる。

半蔵は、宿場の責任者の家に生まれたが、生来学問を好み、家業に勤しむよりは学問の道に進みたいと願う人間だった。彼は国学を志し、これこそ新しい時代に必要となる思想だとして平田篤胤(没後)の一門へと入門する。しかし、名家の跡取りとして生まれた責任も強く感じている半蔵は、他の国学を奉ずる仲間のように、家業を打ち捨てて国事に奔走するようなことはできない。かといって、日々の暮らしを淡々とこなすことだけで満足できるタイプでもない。彼は今にも家を飛び出してしまいそうなはやる気持ちを抑えながら、宿場の仕事に忙殺される日々の中で王政復古を迎える。ここまでが第1部。

第1部では、半蔵は結局のところ何もしない。というかできない。彼の人生に何も起こらないわけではないが、大きな事件があるわけでもなく、足早に動いていく時代を横目で見ていることしかできない彼である。そういう、ある種退屈な筋書きでありながら、小説の筆は冴え渡っており、特に何も起こらないにも関わらず読ませる作品である。

第2部に入ると、半蔵の人生は一転して事件の連続となる。国学を奉ずるものとして半蔵が希求し続けていた王政復古は、復古というよりも旧いものの破壊としてまず半蔵の前に現れる。これまで世襲によっていたものの廃止、旧社会の仕組みの徹底的な否定の運動だった。つまり、既得権の破壊だ。国事へ奔走したい気持ちを抑えながら必死で勤めてきた本陣・庄屋・問屋は、こうしてあっさりと廃止されてしまう。それでも、半蔵は不満を抱かない。何しろ、幕府が大政を奉還し、藩主も藩を返上したくらいである。それも天皇親政の世の中にするため、復古の道を進むためである。半蔵はむしろ積極的に自らの権限を手放していく。

しかしそれは、自らが没落していくことも意味していた。半蔵は山林の使用権についての悪政を糺す活動をしていたところ、上役から目をつけられ、本陣だった関係から任ぜられていた戸長の役職も罷免される。家業を失った青山家は、どんどん没落の足を速めていく。そんな折、長女粂(くめ)の縁談がまとまり、いざ結婚という時、粂が自殺を図る。粂は、半蔵の血を強く受け継いで学問もあり、あっさりと自分の運命に身を任せるような人間ではなかった。そういう粂の気持ちをそれまで受け止めていなかった半蔵は、深く反省して斎(いつき)の道を志すようになる。

こうして半蔵は、神社への就職を斡旋してもらおうと国学者の人脈を頼って東京へ出てゆく。だが一時的に教部省に身を置いた彼が見たものは、国学の挫折であった。かつて「御一新」の精神的支柱であったはずの国学は頑迷固陋なものとみなされ、一時は政府に重んじられた国学者たちがたいした仕事もできないまま閑職へ追いやられていた。半蔵が新しい時代を開くものと頼んだ国学は、もはや無用なものとなりつつあった。目指したはずの復古よりも、新しい時代は開国と文明開化に浮かれ、国学よりも洋学が幅をきかせるようになっていた。

そんな折りに天皇の巡幸が行われた。半蔵は群衆の中、発作的に持っていた扇子を天皇の一行へと投げ入れる。社会はこれでいいのか、という意味を仄めかす歌が扇子に書かれていた。この扇子こそが、半蔵が半生をかけた国学思想の凝縮だった。この廉で半蔵は逮捕され取り調べを受ける。結果的にはさほどの咎めもなく、その後半蔵は予定通り神官へと転職するが、この事件を境に半蔵は次第に狂気へと進んでいく。

4年間の神社への奉職を終えると、半蔵は若くして家督を長男に譲った。というより、家の者から早く隠居するよう強いられた。半蔵は公共の仕事のみに奔走し、家業を顧みなかったために家の没落を早めたと見なされていた。実際、彼に経営の才はなかった。

半蔵は新しい時代に裏切られ続けた。国学は無力で、家は没落し、家族は傷つき、望んでいた社会は彼を無用の存在にした。そして遂に、青山半蔵は発狂し、座敷牢に幽閉される。半蔵は、社会はこれでいいのか、という問いを暗闇に対して突きつけながら、見えない怪物と戦う人間となった。そして、座敷牢の中で彼は絶命し、物語は終わる。

私が本書を手に取ったのは、当時の社会の中で国学がどのように見られていたのか、という興味からである。国学の興隆と挫折、それは知っていたつもりであったし、本書に描かれる国学の流転の様子は、私にとって未知なものではない。しかし藤村の歴史に対する骨太な思索は、そういう表面的な理解を塗り替えるほどの力がある。国学は、何かに対決して敗北したわけではなかった。洋学はおろか、漢学とも思想的対決をしなかった。むしろしてもらえなかった。政治的に都合のよい時だけつまみ食いされ、「旬」が過ぎてからはまともに受け取ってもらえすらしなかった。

青山半蔵という、純直な人間は、もし国学が洋学に敗北したのであれば、潔く兜を脱いだであろう。しかしそうではなかった。国学は、独り相撲をとらされていた。半蔵の人生と同じように。

そもそも、国学者たちは洋学を敵視していたわけでもなかったそうだ。外国のものを無闇に排斥しようとすることはむしろ日本らしさに反すると考えた。進んでそうしたわけではないが、半蔵自身、息子が洋学を勉強することを許した。洋学は半蔵の敵ではなかった。敵は、建国の理想を忘れた社会だった。

その社会は、かつては精神的支柱と頼んだはずの国学を、もはや真正面から批判することすらしなかった。それは黙殺ですらない。なんとなく、盛りが過ぎるのに任せたのである。国学は、いつのまにか時代遅れになっていた。そして、半蔵が暗闇に対して突きつけた問いも、もはや誰からもまともに受け取られることはなかった。

おそらく藤村がこの長大な作品を通して言いたかったことは、明治維新を問い直す、歴史を見つめ直す、ということを避けている限り、見えない怪物をやっつけることはできない、ということなのではないだろうか。本書が書かれたのは昭和の初期、国学から鬼子のごとく生まれた「皇学」が、人々を覆い尽くそうとし始めた時期だ。半蔵が座敷牢で戦った見えない怪物が、それだったのかもしれない。

青山半蔵は、藤村の父がモデルである。モデルというより、父そのものであるといってもよいらしい。本書は、藤村が父の謎多き人生を徹底的に調べ上げ、歴史を再構成することによってできた作品である。そこには大上段の問題提起は一切書かれないにも関わらず、結果的に明治維新を反省させる大作となっている。

そこに描かれた明治維新は、英傑たちが活躍する凡百の「維新」とは全く異なっている。もうすぐ明治維新から150年。我々はそろそろ、青山半蔵が残した問いに、向かい合ってもいい頃である。

2017年7月18日火曜日

『陵墓と文化財の近代(日本史リブレット)』高木 博志 著

文化財としてあやふやな位置づけのまま、保存と研究、公開と秘匿の間を揺らめいている「陵墓」が抱える課題をまとめた本。

陵墓とは、歴代の皇室関係の墓所のことであり、本書においてはその中でも古墳(陵=みささぎ)の話題が中心的に扱われる。

陵墓は、江戸時代から既に治定(ちてい=どの古墳がどの天皇の陵であるかを決定すること)がなされてきたが、幕末明治になってそのスピードが加速し、歴代天皇の陵がどんどん治定されていった。しかし、当時の学知(19世紀の学知)は、現代から見ると厳密な考証に欠け、明らかに間違った治定が行われている場合がかなりある。

具体的には、文献(『古事記』『日本書紀』『延喜式』など)の記載や現地での「口碑流伝(こうひるでん)」を無批判に受け取って治定が行われていたのである。特に記紀を神話としてではなく歴史としてそのまま信じることは、戦前には「国史」の常識であった。

ところが、そうしたウブな方法によって歴代天皇の陵が治定され、宗教的な場所として研究が凍結・秘匿されてしまうことは、学術的な誤りを修正していく機会を失うことを意味していた。

また、既に元禄時代から陵墓の補修事業も行われており、「万世一系」を視覚化するものとして、墓所が改変されている。例えば、公武合体運動の中で行われた山稜補修の事業では、歴代天皇陵109箇所が、1865年(慶応元年)までに補修され、白砂敷きの方形拝所、鳥居と燈籠など、聖域化し拝礼する場所へ墳丘が変化した。

こうしたことは、歴史的遺物を文化財として保護する、または学術的な調査をおこなって真実を明らかにする、という現代の歴史学・考古学の方法論とはほど遠い。しかし、ひとたび宮内庁の管理となってしまうとその研究は極めて限定されることになった。また、陵を公共の文化財としてではなく、あくまで皇室の私的財産(皇室用財産)の聖域であるとする整理では、文化財保護法による保護の手も届かず、「19世紀の陵墓体系」は悪い意味で保存されてしまった。

要するに、現代の学知から見ると、宮内庁により決定され、管理されている陵墓には学問的にも、保存方法的にも問題があるのに、その問題を棚上げして視て見ぬ振りがされているわけである。本書は、そうした問題がどうして起こり、現代の学知との乖離がどうなっているのか、ということを論じるものである。

書名には「陵墓と文化財の」とあり、「陵墓の問題のみならず、広く文化財をめぐる歴史認識としてとらえたい」とのことだが、実際には記載のほとんどは陵墓に尽きている。この意図であれば、もう少し文化財保護の議論も丁寧に追ってもよかったかもしれない。

また、どうして「19世紀の学知」が暴走したのか、ということについてはあまり検証されておらず、「今から見ると問題が多いが、当時としては大まじめだった」というようなことが書かれている。確かに、江戸幕府や明治政府には陵墓体系を「捏造」しようという意図はなかったのかもしれない。しかし、なぜ陵墓が「万世一系」の理念を体現するアイコンとなったのか、という点についてはこの問題の本質と思われるので、もっと丁寧に書いてもらいたかった。

とはいっても、本書はそうした「国体」の問題よりも、文化財保護の視点で陵墓が扱われており、こういう指摘はちょっと当を得ていないのかも知れない。

陵墓とは、歴代の皇室関係の墓所のことであり、本書においてはその中でも古墳(陵=みささぎ)の話題が中心的に扱われる。

陵墓は、江戸時代から既に治定(ちてい=どの古墳がどの天皇の陵であるかを決定すること)がなされてきたが、幕末明治になってそのスピードが加速し、歴代天皇の陵がどんどん治定されていった。しかし、当時の学知(19世紀の学知)は、現代から見ると厳密な考証に欠け、明らかに間違った治定が行われている場合がかなりある。

具体的には、文献(『古事記』『日本書紀』『延喜式』など)の記載や現地での「口碑流伝(こうひるでん)」を無批判に受け取って治定が行われていたのである。特に記紀を神話としてではなく歴史としてそのまま信じることは、戦前には「国史」の常識であった。

ところが、そうしたウブな方法によって歴代天皇の陵が治定され、宗教的な場所として研究が凍結・秘匿されてしまうことは、学術的な誤りを修正していく機会を失うことを意味していた。

また、既に元禄時代から陵墓の補修事業も行われており、「万世一系」を視覚化するものとして、墓所が改変されている。例えば、公武合体運動の中で行われた山稜補修の事業では、歴代天皇陵109箇所が、1865年(慶応元年)までに補修され、白砂敷きの方形拝所、鳥居と燈籠など、聖域化し拝礼する場所へ墳丘が変化した。

こうしたことは、歴史的遺物を文化財として保護する、または学術的な調査をおこなって真実を明らかにする、という現代の歴史学・考古学の方法論とはほど遠い。しかし、ひとたび宮内庁の管理となってしまうとその研究は極めて限定されることになった。また、陵を公共の文化財としてではなく、あくまで皇室の私的財産(皇室用財産)の聖域であるとする整理では、文化財保護法による保護の手も届かず、「19世紀の陵墓体系」は悪い意味で保存されてしまった。

要するに、現代の学知から見ると、宮内庁により決定され、管理されている陵墓には学問的にも、保存方法的にも問題があるのに、その問題を棚上げして視て見ぬ振りがされているわけである。本書は、そうした問題がどうして起こり、現代の学知との乖離がどうなっているのか、ということを論じるものである。

書名には「陵墓と文化財の」とあり、「陵墓の問題のみならず、広く文化財をめぐる歴史認識としてとらえたい」とのことだが、実際には記載のほとんどは陵墓に尽きている。この意図であれば、もう少し文化財保護の議論も丁寧に追ってもよかったかもしれない。

また、どうして「19世紀の学知」が暴走したのか、ということについてはあまり検証されておらず、「今から見ると問題が多いが、当時としては大まじめだった」というようなことが書かれている。確かに、江戸幕府や明治政府には陵墓体系を「捏造」しようという意図はなかったのかもしれない。しかし、なぜ陵墓が「万世一系」の理念を体現するアイコンとなったのか、という点についてはこの問題の本質と思われるので、もっと丁寧に書いてもらいたかった。

とはいっても、本書はそうした「国体」の問題よりも、文化財保護の視点で陵墓が扱われており、こういう指摘はちょっと当を得ていないのかも知れない。

2017年7月17日月曜日

『エピクロスとストア』堀田 彰 著

エピクロスとストアの生涯と思想を概説する本。

本書を手に取ったのは、エピクロスの生涯に興味を持ったからで、ストアについてはあまり熱心に読んでいない。本書はちょうど半分ずつエピクロスとストアについて書かれているが(内容はあまり関連していない)、以下エピクロスの項のみについて述べる。

ギリシアの多くの哲学者とエピクロスの違いは、エピクロスが高貴な生まれではなかったということだ。「エピクロスは小島生まれの市民で、たえず母国の保護を求め、そのための貢租を支払い、そのうえしばしば略奪の浮目にも会う人々の中のひとり」である。こういう境遇のエピクロスは、「ポリスを前提として立てられた倫理学に背を向ける」ようになった。

そしてエピクロスの思想家としてのビジネスモデルも、他の哲学者とは全く違っていた。彼は信奉者からなるサークルを作り、組織化した。リュケイオンやアカデメイアと違い、全く私的な学園であった。学園では位階制が取られて宗教的な組織構成を持ち、入学に際しては「私は喜んでエピクロスにしたがおう。彼にしたがうことが私の生きるよすがである」という誓約書を出した。学園には女性も数多く混じっていたが、これは男尊女卑の風潮が支配的だった当時としては特異なことだった。

学園には老若男女誰でも受け入れられていた。そして学園では出版活動が重んじられ、奴隷による筆写が盛んに行われていた。学園の教科書を準備しなければならなかったという理由もあって、彼の著作は並外れて多く300巻以上もあったという。学園の目的は「真の哲学の普及」にあったので、その門戸は開かれ、誰にでも公開されていた。このように、エピクロスが他の哲学者と全く違ったのは、権力者に取り入ることなく、市井の人々に広く訴えることで収入を得た点であった。

エピクロスの名は、「エピキュリアン=快楽主義者」の元になったが、実際の彼の哲学は快楽主義とはほど遠い。彼は快こそ自然から命じられた目的であるとは考えた。しかし思慮を持ち健康であることにともなう快こそ持続的で基本的な快だとし、その他の快は余計なものだとした。例えば、お腹が減った時に食事をするのは快であるが、その上美味しいものを食べたいと思うのは、同じ快であっても質的に異なる余計なものだいう。

そのため、学園の生活は当然に質素なものとなった。彼の思想は、快楽主義というよりも、必要最低限の充足で満足すべきという禁欲主義に接近した。

また、エピクロスは神の摂理や霊魂の不死、祈祷といったものも否定した合理主義的側面があった。しかし学園においてはエピクロス自身が崇拝の対象となっており、それは他の学派から揶揄されることもあった。一方で宗教的行事が持つ道徳的影響については敏感であり、サークルの人々のための祭りが慣習的に催された。彼は、宗教を国民国家が利用したような形で見ていたようなフシがある。

本書にはこのほか、エピクロスの思想として基準論、自然学、倫理学について述べられている。しかし、現代の科学を知っている目からすると、これらについてはさほど重要とも思われず斜め読みした。

名高いが簡便な紹介本に恵まれていないエピクロスについて、概略を知ることができる手軽な本。

本書を手に取ったのは、エピクロスの生涯に興味を持ったからで、ストアについてはあまり熱心に読んでいない。本書はちょうど半分ずつエピクロスとストアについて書かれているが(内容はあまり関連していない)、以下エピクロスの項のみについて述べる。

ギリシアの多くの哲学者とエピクロスの違いは、エピクロスが高貴な生まれではなかったということだ。「エピクロスは小島生まれの市民で、たえず母国の保護を求め、そのための貢租を支払い、そのうえしばしば略奪の浮目にも会う人々の中のひとり」である。こういう境遇のエピクロスは、「ポリスを前提として立てられた倫理学に背を向ける」ようになった。

そしてエピクロスの思想家としてのビジネスモデルも、他の哲学者とは全く違っていた。彼は信奉者からなるサークルを作り、組織化した。リュケイオンやアカデメイアと違い、全く私的な学園であった。学園では位階制が取られて宗教的な組織構成を持ち、入学に際しては「私は喜んでエピクロスにしたがおう。彼にしたがうことが私の生きるよすがである」という誓約書を出した。学園には女性も数多く混じっていたが、これは男尊女卑の風潮が支配的だった当時としては特異なことだった。

学園には老若男女誰でも受け入れられていた。そして学園では出版活動が重んじられ、奴隷による筆写が盛んに行われていた。学園の教科書を準備しなければならなかったという理由もあって、彼の著作は並外れて多く300巻以上もあったという。学園の目的は「真の哲学の普及」にあったので、その門戸は開かれ、誰にでも公開されていた。このように、エピクロスが他の哲学者と全く違ったのは、権力者に取り入ることなく、市井の人々に広く訴えることで収入を得た点であった。

エピクロスの名は、「エピキュリアン=快楽主義者」の元になったが、実際の彼の哲学は快楽主義とはほど遠い。彼は快こそ自然から命じられた目的であるとは考えた。しかし思慮を持ち健康であることにともなう快こそ持続的で基本的な快だとし、その他の快は余計なものだとした。例えば、お腹が減った時に食事をするのは快であるが、その上美味しいものを食べたいと思うのは、同じ快であっても質的に異なる余計なものだいう。

そのため、学園の生活は当然に質素なものとなった。彼の思想は、快楽主義というよりも、必要最低限の充足で満足すべきという禁欲主義に接近した。

また、エピクロスは神の摂理や霊魂の不死、祈祷といったものも否定した合理主義的側面があった。しかし学園においてはエピクロス自身が崇拝の対象となっており、それは他の学派から揶揄されることもあった。一方で宗教的行事が持つ道徳的影響については敏感であり、サークルの人々のための祭りが慣習的に催された。彼は、宗教を国民国家が利用したような形で見ていたようなフシがある。

本書にはこのほか、エピクロスの思想として基準論、自然学、倫理学について述べられている。しかし、現代の科学を知っている目からすると、これらについてはさほど重要とも思われず斜め読みした。

名高いが簡便な紹介本に恵まれていないエピクロスについて、概略を知ることができる手軽な本。

2017年6月16日金曜日

『庭園の世界史―地上の楽園の三千年』ジャック・ブノア=メシャン著、河野鶴代・横山 正 訳

世界の諸民族がどのように庭園を造ってきたかエッセイ風に語る本。

著者ブノア=メシャンは庭師ではないし、庭園の専門家でもない。中近東を中心とする在野の歴史家である。本書は、歴史家の視点から中国、日本、ペルシア、アラブ、イタリア、フランス、スペインの代表的な庭を紹介してその背景となる考え方を語るものである。

庭の様相については、何の樹木が植えられていたか、といった具体的な部分についてはさほど触れられず、ほとんどがその構成(設計)の説明に終始している。そして本書の中心は、庭の構成にあたって一体どのような価値観や美意識が働いていたのかという、いわば庭の哲学・美学を語ることであり、それは本書の用語では「庭の神話学」と表現されている。

その内容は非常に理念的なものであって、頭でっかちすぎるきらいがある。正直、ピンと来ない説明が多かった。その上、中国と日本の庭園に関しては、著者は全く実見せずに文献のみによって様々に論評していて(歴史家ならではとも言える)、基本的にかなり褒めているので東洋人として悪い気はしないが、ちょっと正鵠を射ていないようなところも散見された。

私が本書を手に取ったのは、本書にはメディチ家のロレンツォが作ろうとしていて果たせなかった庭のことが書いてあるからで、特にその庭にどのような樹木を植えようとしていたのかが知りたかったのだが、前述のように本書は樹種についてはほとんど触れられていないからそれは分からなかった。

この庭は、ロレンツォがルネサンス精神の体現として計画したもので、プラトニズムの理想を表す大規模な構成と知的な仕掛けによって古今不滅の庭となるはずのものであったが、ロレンツォの死によって中断され、その後雲散霧消してしまったものである。この計画のデッサンを著者は1927年にフィレンツェの市庁舎で見つけて記録し、本書の記述はこれに基づいている。しかしこのデッサンは第2次世界大戦で失われてしまったという。よって、このロレンツォの未完の庭は本書だけが伝えるもので、その検証もできないという幻の庭なのである。

本書に扱われるもう一つの幻の庭は、ルイ14世がヴェルサイユを越える庭としてつくりだした「マルリの庭」である。ヴェルサイユの庭園はフランスの庭園文化の一つの到達点とされるものであるが、ルイ14世はこの庭に次第に飽きるようになった。そして自分だけの隠棲の場所として計画したのがマルリ宮である。最初は密やかな場所であったが次第に計画は拡大され、巨費が投ぜられてヴェルサイユ以上に独創的な庭園として発展し、やがてはここで重要な政務も執るようになった。ヴェルサイユは貴族にとって特別な場所ではなかったが、マルリに招かれるということは「王の側近…(中略)…のごく少数の選ばれたグループに属することを意味した」のだという。

このマルリの庭へ王が情熱を傾けるところは、筆が冴え渡っているところで、ここはさすが歴史家という感じがした。

ところがこのマルリ宮は、今ではその痕跡も留めない。フランス革命によってこの庭園は競売に付され、庭に飾られていた傑作の数々は順次売り払われ、無関心の裡に破壊されていったのであった。こうして究極のフランス式庭園は、あっけなく消えてしまったのである。

ところで本書の大問題は、講談社学術文庫に入れる際に内容とかけ離れた大げさな題名をつけたことである。本書には庭園の世界史は語られない。原題は、『人間とその庭、あるいは地上の楽園の変容』である。こちらの方が、内容と合致していてずっとよい。

題名と内容が乖離しており、庭の哲学・美学の説明はかなり理念的であるが、失われた庭についての話は面白い本。

著者ブノア=メシャンは庭師ではないし、庭園の専門家でもない。中近東を中心とする在野の歴史家である。本書は、歴史家の視点から中国、日本、ペルシア、アラブ、イタリア、フランス、スペインの代表的な庭を紹介してその背景となる考え方を語るものである。

庭の様相については、何の樹木が植えられていたか、といった具体的な部分についてはさほど触れられず、ほとんどがその構成(設計)の説明に終始している。そして本書の中心は、庭の構成にあたって一体どのような価値観や美意識が働いていたのかという、いわば庭の哲学・美学を語ることであり、それは本書の用語では「庭の神話学」と表現されている。

その内容は非常に理念的なものであって、頭でっかちすぎるきらいがある。正直、ピンと来ない説明が多かった。その上、中国と日本の庭園に関しては、著者は全く実見せずに文献のみによって様々に論評していて(歴史家ならではとも言える)、基本的にかなり褒めているので東洋人として悪い気はしないが、ちょっと正鵠を射ていないようなところも散見された。

私が本書を手に取ったのは、本書にはメディチ家のロレンツォが作ろうとしていて果たせなかった庭のことが書いてあるからで、特にその庭にどのような樹木を植えようとしていたのかが知りたかったのだが、前述のように本書は樹種についてはほとんど触れられていないからそれは分からなかった。

この庭は、ロレンツォがルネサンス精神の体現として計画したもので、プラトニズムの理想を表す大規模な構成と知的な仕掛けによって古今不滅の庭となるはずのものであったが、ロレンツォの死によって中断され、その後雲散霧消してしまったものである。この計画のデッサンを著者は1927年にフィレンツェの市庁舎で見つけて記録し、本書の記述はこれに基づいている。しかしこのデッサンは第2次世界大戦で失われてしまったという。よって、このロレンツォの未完の庭は本書だけが伝えるもので、その検証もできないという幻の庭なのである。

本書に扱われるもう一つの幻の庭は、ルイ14世がヴェルサイユを越える庭としてつくりだした「マルリの庭」である。ヴェルサイユの庭園はフランスの庭園文化の一つの到達点とされるものであるが、ルイ14世はこの庭に次第に飽きるようになった。そして自分だけの隠棲の場所として計画したのがマルリ宮である。最初は密やかな場所であったが次第に計画は拡大され、巨費が投ぜられてヴェルサイユ以上に独創的な庭園として発展し、やがてはここで重要な政務も執るようになった。ヴェルサイユは貴族にとって特別な場所ではなかったが、マルリに招かれるということは「王の側近…(中略)…のごく少数の選ばれたグループに属することを意味した」のだという。

このマルリの庭へ王が情熱を傾けるところは、筆が冴え渡っているところで、ここはさすが歴史家という感じがした。

ところがこのマルリ宮は、今ではその痕跡も留めない。フランス革命によってこの庭園は競売に付され、庭に飾られていた傑作の数々は順次売り払われ、無関心の裡に破壊されていったのであった。こうして究極のフランス式庭園は、あっけなく消えてしまったのである。

ところで本書の大問題は、講談社学術文庫に入れる際に内容とかけ離れた大げさな題名をつけたことである。本書には庭園の世界史は語られない。原題は、『人間とその庭、あるいは地上の楽園の変容』である。こちらの方が、内容と合致していてずっとよい。

題名と内容が乖離しており、庭の哲学・美学の説明はかなり理念的であるが、失われた庭についての話は面白い本。

2017年6月11日日曜日

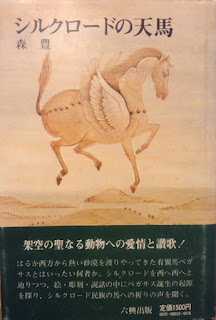

『シルクロードの天馬』森 豊 著

シルクロードにおける天馬の図像史。

著者の森 豊氏は研究者ではなくジャーナリスト(新聞記者)。しかしシルクロードに魅せられてシルクロードに関する著作が多く、「シルクロード史考察 正倉院からの発見」という叢書が(少なくとも)20冊刊行されている。本書はその13番目で、天馬——翼を持つ馬、天を翔ける馬——の図像が、シルクロードにおいてどのように伝わっていったかということを述べるものである。

基本的には、各種の図録や論文から事例を引いてきて天馬の事例を紹介していくという内容。日本から始まり、中国、中央アジア、中東、エジプト、ギリシアとシルクロードを遡っていく形で天馬のあれこれが語られる。ややエッセイ風な記述で、そこに考証や仮説といったものはあまり述べられないし、掲載された図版もちょっと少なめで天馬の図像史を明らかにするというものでもないが、著者はこれを専門に研究しているわけではないのでこれくらいの軽さは適切である。

本書に述べられる天馬の図像伝達史を簡潔に述べればこうである。本来翼を持たない生き物に翼をつけるという発想が産まれたのは中東からエジプトにかけてのことで、その時期は明確ではないが紀元前2500年以前に遡る。アッシリアでは翼のある人面獣が守護神的に信仰されたり、翼ある神が信仰された。しかし古代の幻想の有翼獣は、古くは獅子(グリフォンなど)であり、牡牛であり、羊であって、馬はいなかった。

馬に翼を生やすという着想を得たのは馬を重視する遊牧民の手に掛かってのことで、ギリシア、ペルシア、インダス文明あたりからのことである(が、はっきりとは分からない)。翼を持つ天馬は、ギリシア神話におけるペガサスが有名であるが、ユーラシア全体にその図像が分布しており、特にササーン朝ペルシアの影響力が大きいようである。中国では、天馬が竜への信仰と集合して竜馬(りゅうば)へと変遷していった。日本にも天馬は既に5〜6世紀に伝えられており、正倉院宝物にも天馬があしらわれた文物が収蔵されているのである。

本書を読みながら、80年代の「シルクロードブーム」が思い起こされた。ブームは「NHK特集 シルクロード」に追う面が大きかったとしても、80年代には本当に多くの人がシルクロードへの関心を持っていたのである。井上靖、平山郁夫、司馬遼太郎、松本清張…。小説や芸術の分野で多くのシルクロード関連作品が生まれたことだけでもその傍証とするに足る。当時はシルクロードの諸国にようやく行けるようになった時代で、どんどん研究が進んだ時期だという背景はあるが、今から考えると、どうしてこんなにシルクロードが人々の心を捉えていたのか不思議なくらいである。

しかし本書を読みながら、シルクロードへの関心は、日本の国際協調路線が確立したことを以て(特に日中国交正常化の影響が大きかっただろう)、日本の文化を「シルクロードの終着点」として世界的に位置づけ直すという心理的・象徴的な国民的ムーブメントだったように思った。当時はまさに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」にさしかかろうとしていた時だったけれども、日本文化の独自性とか、優越性といったことを言うのではなくて、日本文化もユーラシア大陸の中に連綿と繋がった文化の珠の一つであるという認識を、我々は創り出そうとしていたのかもしれない。

そういう意味では、今の社会情勢に照らしてみると「シルクロード」は人気の出ない切り口だろう。「シルクロード」は、日本の国際協調路線を文化・心理面で支える重要な「思想」だったのではないか。本書を読みながら、そんな気がした。

著者の森 豊氏は研究者ではなくジャーナリスト(新聞記者)。しかしシルクロードに魅せられてシルクロードに関する著作が多く、「シルクロード史考察 正倉院からの発見」という叢書が(少なくとも)20冊刊行されている。本書はその13番目で、天馬——翼を持つ馬、天を翔ける馬——の図像が、シルクロードにおいてどのように伝わっていったかということを述べるものである。

基本的には、各種の図録や論文から事例を引いてきて天馬の事例を紹介していくという内容。日本から始まり、中国、中央アジア、中東、エジプト、ギリシアとシルクロードを遡っていく形で天馬のあれこれが語られる。ややエッセイ風な記述で、そこに考証や仮説といったものはあまり述べられないし、掲載された図版もちょっと少なめで天馬の図像史を明らかにするというものでもないが、著者はこれを専門に研究しているわけではないのでこれくらいの軽さは適切である。

本書に述べられる天馬の図像伝達史を簡潔に述べればこうである。本来翼を持たない生き物に翼をつけるという発想が産まれたのは中東からエジプトにかけてのことで、その時期は明確ではないが紀元前2500年以前に遡る。アッシリアでは翼のある人面獣が守護神的に信仰されたり、翼ある神が信仰された。しかし古代の幻想の有翼獣は、古くは獅子(グリフォンなど)であり、牡牛であり、羊であって、馬はいなかった。

馬に翼を生やすという着想を得たのは馬を重視する遊牧民の手に掛かってのことで、ギリシア、ペルシア、インダス文明あたりからのことである(が、はっきりとは分からない)。翼を持つ天馬は、ギリシア神話におけるペガサスが有名であるが、ユーラシア全体にその図像が分布しており、特にササーン朝ペルシアの影響力が大きいようである。中国では、天馬が竜への信仰と集合して竜馬(りゅうば)へと変遷していった。日本にも天馬は既に5〜6世紀に伝えられており、正倉院宝物にも天馬があしらわれた文物が収蔵されているのである。

本書を読みながら、80年代の「シルクロードブーム」が思い起こされた。ブームは「NHK特集 シルクロード」に追う面が大きかったとしても、80年代には本当に多くの人がシルクロードへの関心を持っていたのである。井上靖、平山郁夫、司馬遼太郎、松本清張…。小説や芸術の分野で多くのシルクロード関連作品が生まれたことだけでもその傍証とするに足る。当時はシルクロードの諸国にようやく行けるようになった時代で、どんどん研究が進んだ時期だという背景はあるが、今から考えると、どうしてこんなにシルクロードが人々の心を捉えていたのか不思議なくらいである。

しかし本書を読みながら、シルクロードへの関心は、日本の国際協調路線が確立したことを以て(特に日中国交正常化の影響が大きかっただろう)、日本の文化を「シルクロードの終着点」として世界的に位置づけ直すという心理的・象徴的な国民的ムーブメントだったように思った。当時はまさに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」にさしかかろうとしていた時だったけれども、日本文化の独自性とか、優越性といったことを言うのではなくて、日本文化もユーラシア大陸の中に連綿と繋がった文化の珠の一つであるという認識を、我々は創り出そうとしていたのかもしれない。

そういう意味では、今の社会情勢に照らしてみると「シルクロード」は人気の出ない切り口だろう。「シルクロード」は、日本の国際協調路線を文化・心理面で支える重要な「思想」だったのではないか。本書を読みながら、そんな気がした。

登録:

コメント (Atom)