2015年5月14日木曜日

『チベット旅行記』河口 慧海 著

ヴェルヌの『八十日間世界一周』のように面白い。著者はチベットまで仏教の原典を求めに行ったので、私としては当時のチベット仏教の現状に興味があって本書を手に取ったのだが、それがどうでもよくなるほど本書はエンターテインメントとしてよくできている。

誰の紹介もなく独力でチベットを目指し、大した装備もないままヒマラヤを越えて当時鎖国状態だったチベットに密入国するという下りは、ハラハラドキドキの連続である。途中強盗に身ぐるみ剥がされたり、迷ったり、死にかけたりするがそれを乗り越えていく強い決意と知恵が素晴らしい。自分も何か困難な物事に立ち向かってゆくぞ、という気概が湧いてくるような内容である。

チベットの首府ラサに行くまでが全体の分量の半分程度で、次のラサ編では今度は聴き知った医学の知識が役立ち、法王にも認められ医師として活躍することになる。本来求めに行った仏教の仏典についての記載はあまりないが(たぶん余りに専門的なので省いたのだと思う)当時のチベットの風俗、外交、行政システムなどの記述は詳細である。

最後の1/4は帰国編であるが、ここに著者は大きな問題に直面する。というのは、密入国で入ったチベットでは、己をチベット人と偽って活躍していたのであるが、これが脱出後に露見し、のみならず英国の秘密探偵であったとの風評が立ち、ラサで世話になった人びとが探偵への協力の廉で投獄されるという事態に陥ったのであった。著者はこれをなんとか救出すべく手をつくすのであるが、それが最後のハラハラドキドキである。

本書の文体は生き生きしていて読みやすく、明治の作品であることを感じさせない。一部人種的な記述(例えば、チベット人は怠惰だ、とする部分など)、日本人や皇室への過度な自信が窺える部分などは今日的には問題があるが、チベット人は怠惰だ、という場合にもチベット人の長所についても述べており、バランスを取ろうとする意識がある。

また著者は「文明的に遅れた国を探検しよう」というような傲岸な気持ちではなくて、むしろチベットに留学しにいったのであるから(事実大学に入学している)、チベットの文化をなるだけ尊重しようという気持ちが感じられる。

ちなみに、私は本書をiBooks(by iPod touch)で読んだのだが、これはiBooksで読んだ始めての本であった。画面が小さいので4000ページ近くあったがとにかく面白く見づらさも気にならなかった。

チベットに興味があろうがなかろうが、エンターテインメントとして読める第一級の旅行記。

2015年5月4日月曜日

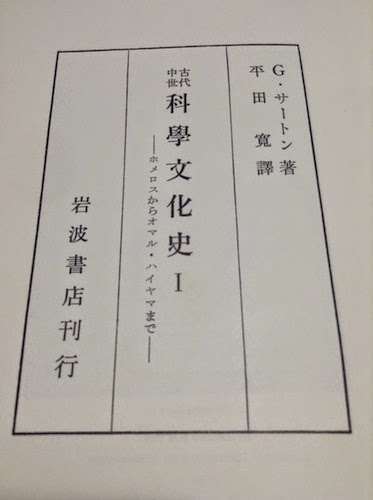

『古代中世 科学文化史 Ⅰ <ホメロスからオマル・ハイヤマまで>』 G.サートン著、平田 寛 訳

著者のジョージ・サートンは「科学史」を独立した学科として構築することを企図して本書を構想した。「科学史」は、例えば数学史であれば数学研究の一分野(しかもほとんどオマケのような一分野)でしかなかったし、或いは文化史の中の一つのトピックに過ぎない面があった。そういう歴史学の付属物としてではなく、「科学史」自体に学問としての固有の価値があることを信じ、 サートンは大規模な叢書をつくり上げることによって「科学史」そのものを打ち立てようとしたのである。

その叢書は次のような構成として計画された。

第一叢書:編年的に構成された、地域横断型の科学史の概観(7〜8巻)。

第二叢書:例えばユダヤ文明、イスラーム文明、中国文明といったように、種々の文明における科学発展の概観(7〜8巻)。

第三叢書:数学、物理学など分野ごとの発展の概観(8〜9巻)。

つまり、サートンは科学史を縦糸的(年代記)、横糸的(地域的)、分野的という3方向から編むことにより、科学史の目でしか見ることの出来ない人間学を確立しようとした。もちろんこのような大規模で百科全書的な構想はサートン一人の手に負えないことは自身がよくわかっていた。ただサートンは、自らが出来るところまでやってみよう、という決意でこの仕事を始めたのである。

そして結果的に成し遂げられたのは、第一叢書の最初の3巻(古代・中世)だけであった。全体の構想の、ほぼ1/8にあたる量である。しかし、この3巻だけでもサートンの名は科学史史に永久に記される価値がある。 それくらい、科学史において画期的な業績であった。

この3巻(日本語訳では5分冊)の特色は、西洋中心だったそれまでの科学史から脱却し、東洋(特にイスラーム圏、中国、日本)の業績を詳しく紹介するという、世界史的な視座に立った科学史となっていることである。特にイスラーム圏の科学を詳細に研究したサートンは、イスラーム圏の科学がどれだけ大きく科学の発展に寄与したか熱をこめて記述しており、仮に本書がイスラーム圏のみの記述しかなかったとしてもその価値は非常に大きい。

その内容を紹介することは科学史の無様な要約になってしまうし、関心のある人は自ら目を通すであろうから辞めるが、科学史について深く知ろうという人でなくても、この第1巻の序章だけでも面白い。

例えばサートンはこの序章で、中世期には東洋の方が科学の水準が進んでいたのに、近代になってなぜ西洋がそれを追い越し、圧倒的な差がついてしまったのか、という疑問を提示する。そしてそれに対し、「西洋人と東洋人とはスコラ学の大きな試練を受けたが、西洋人はそれを突破し、東洋人はそれを突破しそこなったのである」との回答を与えている。

スコラ学という病理の唯一の治療法は実証的経験に基づいて知識を再構成しなおしてくことだったが、東洋では遂にその大事業をする人間が現れなかったのであった。この回答の含蓄の深さは、実際に本書を手にとっていただかないとなかなか伝わらない。科学の発展の歴史というある意味では無味乾燥な事実の羅列であるにもかかわらず、ここには確かに新たな人間学・文明史学が誕生していると思う。

なお、日本語訳は5分冊あるが、原書3巻の抄訳である。原書では、(1)その時代の主な科学的事績の概説、(2)批判的書肆解題(その時代の科学書の紹介)、(3)それらに対するサートンの覚書、の3つの部分を年代記的に並べていく構成が取られているが、日本語訳ではその(1)の部分のみを訳出しているのである。これは、サートン自身が(1)の部分を通史的に読めるように意図して著述しているため無理な抄訳ではなく、(2)や(3)まで目を通したいという専門的な向きはどのみち原書で読むと思われるのでやむない処置であろう。

ちなみに、日本語の書名は「科学文化史」を銘打っているがこれは不可解である。サートンは、文化の一様態としての科学というより「科学史」そのものを記述したかったわけであるから、単に「科学史」とすべきであった。本書ではそれまでの科学史の範疇に収まらない歴史学、言語学なども含まれているから「文化」をつけたのだろうが蛇足だ。原題は "Introduction to the History of Science"(科学史概説)であり、素直にこれを直訳する方がよかったと思う。

なお、本書が切り拓いた地平には、サートンに続いて新たな科学史がどんどんと打ち立てられていくことになる。例えばその嚆矢はニーダムの『中国の科学技術』(全14巻)であろう。科学史の分野で顕著な業績をあげた人に送られる賞がジョージ・サートン・メダルという名前なのも納得である。

そういう独立した学科としての「科学史」を打ち立てた不朽の名著。

2015年4月19日日曜日

『茶の世界史―緑茶の文化と紅茶の社会』角山 栄 著

茶の近代貿易のありさまを通じて歴史のダイナミズムを感じる本。

本書はいわゆる「物が語る世界史」であり、茶という商材を題材にして近代西洋の資本主義(特に英国のそれ)の様子を描き出している。

第1部は、茶と西洋人との出会い。西洋人が茶に出会ったとき、それは緑茶であった。日本の茶の湯は深い精神性と芸術性に基づいており、単なる飲料ではない喫茶文化に魅了されたのだという。 西欧人が東洋に到達した頃は、まだ西洋の力が絶対的に優位にあるという自信はなかったし、むしろ東洋の豊かさ、歴史と文化に嫉妬している部分すらあった。

そこで、茶の文化は進んだ文化として西洋に移入されることになる。しかし緑茶は西欧の食文化との相性が悪かったためか、緑茶であってもミルクや砂糖を入れて飲まれていたし、次第に紅茶へとその重心が移っていく。

その重心移動と並行にして、生産力の増大を背景に西洋の(東洋に対する)絶対的優位性が揺るがないものになってくると、茶は進んだ文化などではなく、単なる消費財になっていく。そしてそれが大衆に茶を飲む習慣を浸透させることにもなり、より消費量も増加していった。こうして茶(特に紅茶)は西欧諸国(特にイギリス)になくてはならないものとなり、茶を手に入れるために歴史が動いていくのである。

第2部は、その茶の輸出入の動向に対し日本がどのように動いたか。かつて日本の輸出品は第1に生糸、第2に茶であり、茶は主要輸出品であった。しかし世界の消費動向が次第に紅茶へと移っていく中で、日本も紅茶製造の取り組みはしたけれども、基本的には緑茶の販売をし続けた。もちろんこれは世界の動向に沿わないものであったために次第に茶の輸入は低減していく。

なぜ世界の動向に沿わない輸出を続けたのか、ということに関して、本書では外交文書等を引いて具体的にその情報収集能力のなさを指摘しているが、今も当時も変わらない、日本人の「世界的な空気を読めない」感が多分に出ていて暗鬱な気持ちになった。だがその背景にはもちろん日本にとって茶が重要な生産品ではなくなり、徐々に工業国家として立ち上がってくるということがあるわけなので、これは歴史の必然でもあったろう。

ところで本書は少し看板に偽りありで、「世界史」を銘打っている割には西洋近代史しか取り扱っていない。茶と世界史と言えば、例えば中国の「茶馬貿易」も重要かつ面白いトピックであるし、この内容を「世界史」と言い切るのは少し弱い感じがした。

しかしその内容は具体的な資料に基づいて考証を行っていて堅実であり、端正で読みやすくまとめられている。それこそお茶でも飲みながら読みたいような手軽で知的な本。

2015年4月8日水曜日

『ニッポン景観論』アレックス・カー 著

日本の都市・農村の景観が高度経済成長期以降に大変劣化したことを嘆く本。

著者はイェール大で日本文化を学び、渡日して書、古典演劇、古美術などを研究、さらに京都の町屋が壊されていくことを危惧して修復し宿泊施設として開業。その経験を元に古民家再生コンサルティングなどを行っている人物である。

その論旨は痛快である。

第1章では、日本には細かな建築規制などがあるのに枝葉末節を規定しているばかりで、景観に大きな影響を及ぼす電線・鉄塔・携帯基地局などが無秩序に乱立することを嘆く。

第2章は、街に無意味な広告看板が溢れていることについて。「消費税納税完納推進の街」といったような、無意味なスローガンから品のない巨大な看板まで。しかもそれらは何の広告効果も持っていないようである。

第3章は、他国に比べて圧倒的に多い公共工事とその「前衛的」な景観について。予算を消化するために必要性の低い土木工事が行われ、かつそれが周囲の環境と調和していない前衛的・近未来的なものとなっている。必要な土木工事を、周囲と調和させて行うのが先進国の公共事業の常識である。

第4章は、奇抜なデザインを尊ぶ建築界の悪弊について。権威あるデザイン賞を取るのが奇抜なデザインの建築ばかりなのはなぜなのか?周囲の景観に融け込んだ、落ちついたデザインは日本ではなぜ尊ばれないのか。

第5章は、ピカピカにしなければ気が済まないという「工業思想」について。景観への愛着がなく、単にキレイに管理できさえすればよいという悪習のもたらすもの。

第6章は、町中に溢れる「スローガン」について。特に「ふれあい」「環境に優しい」といった言葉がなぜ多用され、しかも何の意味もなしていないのかという考察。

第7章は、古い街並みに誇りを持たず、奇抜な建物や周囲と調和しない建物の建設を許してきてしまった住民のメンタリティについて。

第8章は、日本の貧弱な観光産業について。大型バスで観光客を周遊させ、凡庸なシティホテルが乱立しているだけの残念な観光地の多いこと。

終章では、それまでの議論を踏まえて、景観の面について今後日本人が進むべき方向を提言する。既存の公共工事で行われた無様な土木建築物の撤去やメンテナンスなど、公共工事の中身を改善していく必要性などについて。

どこをとっても膝を打つ内容で、「街は私たち住民のものだ」という意識が全くない日本人の内向きでお役所依存のメンタリティを見せつけられる思いがした。また、文章はとても皮肉が効いていて、単なる現状の批判に終わっていない。

公共工事の担当者はもちろん、建築家、商店主、いや街の景観を形作る全ての人に読んで欲しい本。

【関連書籍の読書メモ】

『犬と鬼—知られざる日本の肖像』アレックス・カー 著

https://shomotsushuyu.blogspot.com/2015/07/blog-post_21.html

日本の政治・行政機構への痛烈なダメ出しの書。

日本の姿を率直に捉えて、これを改善していこうじゃないか、そういう気持ちにさせられる重要な本。『ニッポン景観論』は、本書を下敷きにして書かれたもの。

2015年4月6日月曜日

『アラビア科学史序説』矢島 祐利 著

著者は科学史を研究するうちアラビア科学の重要性に気づき、アラビア語を学んでその研究の道に入る。しかしまずアラビア語がなかなか読めるようにならない。10年たって、ようやく人名が分かるようになってきた、と述べるが、これはどうも謙遜ではないようだ。というのも、アラビア語の人名は大変に複雑かつ同姓同名が多く、ある人物を同定する決まった呼び方も確立していない(※)ので、それだけでも確かに難事業なのだ。

そういうわけで、とてもアラビア科学の通史を書くところまで研究が進まないため、暫定的に研究成果をまとめたのが本書である。まとめたといっても、通史を書くに当たっての考え方なり基盤なりを語る「序説」ではなく、どちらかというと「研究メモ」的なものであって、著者自身の備忘録的でもあるような、散漫な体裁の「序説」である。

例えば、アラビアの科学者について、科学史で取り上げるべき人とその主要な著書をずらずらと並べる章があるが、これは研究カードを引き写したものであるようで、いわゆる「序説」に入るものではなく、これ自体が小辞典のようなものである。

その他の章も、通史的なものの準備というより、断片的にイスラーム科学のサワリを紹介するという感じで、既に発表した論考の寄せ集めも多い。

だが、その内容は極めて堅牢であり、原典から研究しようとしている人の誠実さと慎重さが伝わってくる。文献がなかなか手に入らないなかで、手持ちの文献を最大限に活用して科学史の歩みを明らかにしようとする態度には好感を持つ。

一方そのせいで、引用がかなり冗漫だったり、「序説」といいながら結局アラビア科学の発達の姿がイマイチ見えづらい感じがするという難点もある。とはいうものの、安易にまとめようとするのではなく、分かっていることと、実はまだよくわかっていないことをしっかりと書き分けようとしており、「わかった気になる」他の本よりもずっとよいと思う。

本書の難点があるとすればちょっと古いことで、アラビア科学について今ではもう少し研究が進んでいると思われる。ただしその基礎を理解するには普遍的な価値がある本だろう。

※例えば、ピカソの本名は「パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・マリーア・デ・ロス・レメディオス・クリスピアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード」だったと言われるが、今ではただ「ピカソ」と言えばこの画家を指すのは明らかだ。しかし文献によって「ホセ・フランシスコ」とか「パブロ・ディエゴ」とか呼び方が一定していなければそれがピカソだと同定するだけで一苦労するだろう。これは極端な例だが、同じようなことがアラビア語の人名では(特にアラビア科学の研究書において)起きているようだ。

2015年4月3日金曜日

『方法序説』デカルト 著、谷川 多佳子 訳

デカルトは本書を発表する前に、より踏み込んだ『世界論』という本を出版準備していた。が、ガリレオが地動説を発表した廉で逮捕されたことを知り衝撃を受ける。それはデカルトからすれば何ら信仰上の問題を惹起するものとは思えなかったからだ。そこでデカルトは自分の哲学についても慎重にならざるを得ないと考え、出版の途上にあった『世界論』をお蔵入りさせてしまう。そして結局これは死後に発表されることになる。

しかし『世界論』の発表は控えるにしても、その結論に至った「方法」だけでも世に訴えたいとデカルトは考えた。 それは、今日的に言えば「科学的な方法」といういうように言えるだろうし、もっと適切な言葉を使うならば「科学的世界観」である。

言うまでもなく、当時はカトリックの考え方が真理と思われていたし、その土台になっていたアリストテレスの大きな影響下にあった。その考え方を乱暴にまとめるなら、「この世は第一原因(神)から演繹的に導ける」ということになろう。例えば「科学」について述べれば、個別の現象を観察して理論を組み立てていくというよりも、より上位の理論から演繹して理論を組み立てていくのが正しいやり方と思われていた。

本書においてデカルトは、そういった演繹的な理論はなんら真実性を保証せず、真理に到達するには実験・観察に基づいて帰納的に求めるべきである、というような趣旨のことを述べている。すなわちデカルトは、本書においてアリストテレス的世界観の代わりに科学的世界観を確立しようとする世界観の大転換を図ったのであった。

しかし本書はその成立の背景から分かるように、当局(教会)に対して相当遠慮して書かれたものであるため、今風に言えばポリティカル・コレクトネスを気にして、奥歯にものが挟まっているような表現をとっている箇所が多い。それに、科学的真理に到達するための「方法」そのものの説明というよりも、その「方法」を見つけるに至った自らの精神の遍歴をなぞる書き方をしているので、それがなおさら遠回しに感じられる。

また、その「方法」の基礎となるものは、真実であると明証されていないものは信じない、という徹底的懐疑にあるのであるが、敬虔なキリスト教徒であったデカルトらしく、神の存在については割と簡単に証明した気になっているあたり、今日的に見ればやや懐疑主義も不徹底な部分がある。

しかしながら、本書は小著ながら世界観の大転換を図るという壮大な意図をもったものであり、そういった点は後世の安全圏にいる人間からの後付けの批判であって、本書の価値を減ずるものではない。

しかも、このような画期的な大転換を図る本をラテン語ではなく、女性や子どもでも読めるようにという配慮からフランス語で発表したのも意味があることである。そして本書には遠慮がちな表現が多いのは確かだが、文は平易であり、難解さは微塵もない。中世哲学の迷宮に比べ、この霧が晴れたような明晰さは爽快である。

なお、ここに述べられた科学的世界観は現代では当たり前のものであるから、今の人間にとって当然な部分も多いが、現代日本でもEM菌、マイナスイオン、コラーゲンの経口摂取、江戸しぐさ等々、科学的根拠のないものが跋扈しているわけで、今でもデカルトの「方法的懐疑」に学ぶことは意味があると思う。

近代哲学の始まりとなる不朽の名著。

2015年4月2日木曜日

『イスラーム思想史』 井筒 俊彦 著(その4)

その嚆矢となるのは、スペインに生まれ12世紀に目覚ましい活躍をしたイブン・バーッジャである。イブン・バーッジャは哲学者である以上に実務家であり、世俗的な事業に忙しかったため、遂に体系的な著述を残さなかった。しかしその後の西方の哲学の道筋を決めるほどの大きな影響を及ぼした。

それは、知性を最重要に考えるという点である。イブン・バーッジャはファーラビーの哲学、つまり新プラトン的アリストテリスムを受け継つぎつつ、真理は知性による冷静な思考によってのみ到達できると考え、安易な神秘主義思想を否定した。その合理主義から、晩年は無神論者との謗りを受け、おそらくは毒殺されたと考えられている。

イブン・バーッジャの思想を発展させたのがイブン・トファイルである。その頃のスペイン(アルモハド王朝)は、当時まだ東方では異端とされていたアシュアリーやガザーリーの説を公認し、信仰と理性を調和させる宗教改革を行っていた。そのさなか、イブン・トファイルは公然と理性の優越を説いたのである。

彼は大学者というよりディレッタント的であって、その思想を大上段の思想書にはせず、『ヤクザーンの子ハイ物語』という小説で表現した。これは、無人島で人を知らずに(つまり言葉すら知らず)育ったハイという天才的人物が、自らの思索のみで最高の真理に到達するという話である。しかし話はそれで終わらない。ハイはやがて宗教心に富む人物に出会い、共に民衆教化の事業に乗り出すが、その事業は全く失敗に終わる。民衆はハイが見た最高の真理など見向きもしなかったのだった。

この小説において、イブン・トファイルはあからさまに形式的な宗教を蔑視している。彼は建前としては、最高の知性と最高の信仰は一致すると述べたけれども、実際には一般の民衆は低脳愚劣な輩であり、宗教とは低脳な民衆に哲学的真理を理解させるための象徴的な手段に過ぎないと見なしたのであった。このような民衆蔑視は、当然ながら民衆の間に反哲学の感情を呼び起こした。そしてこのような理性至上主義をさらに推し進めたのが、中世カトリック世界に大きな影響を与えたアヴェロエスことイブン・ルシドである。

イブン・ルシドは哲学者として絶頂にあったイブン・トファイルから王の主治医の地位を譲られ王の信任を得、王の勧めでアリストテレスの注釈の研究に邁進した。彼のアリストテレス研究は慎重を極め、学習者の学力と理解力に応じて大中小三種の違った注釈が作られるほどであった。そういう背景から出発した彼の哲学を一言で言えば「アリストテレスに還れ!」ということになる。

既に述べてきたように、これまで長い間イスラーム世界で培われてきたのは純粋なアリストテレス思想ではなく新プラトン主義的なアリストテレス理解であり、それはアリストテレスの思想をイスラームと融和させようとする折衷主義の産物でもあった。イブン・ルシドはそうした折衷主義を痛烈に批判したのである。

しかし、彼とて、最初から折衷主義の批判ありきではなかった。むしろ、イスラームの合理主義運動ムアタズィラが東方世界で挫折し、正統派の学者によって排斥されるに至り、哲学界では合理的な思考と信仰をどうやって調和させるべきかということが切実な課題となっていたのであり、イブン・ルシドも哲学と信仰の両立を明確に示そうとした。

彼も先輩のイブン・トファイルと同様、知性によって到達した最高の真理と信仰は一致するとしたが、よりその主張は激烈になっていった。例えば、知性によって導かれることとコーランが衝突する場合、どちらが正しいのかという問題がある。イブン・ルシドにとっては、それは知性が絶対に正しいのである。そのような場合はコーランの字句を文字通り受け取るべきでなく、譬喩的解釈をしなくてはならない。

つまり表面上哲学と宗教の一致を説いていても、その実はあからさまに哲学優位なのだ。それどころか、素朴な信仰は民衆の教導のためには必要なことであるから認めるとしても、神学などはかえって知性を曇らせる害悪であるとして、神学者は憐れむべき「病人」であるとされた。

そして哲学者は、自己の見解を他の人びとに漏らしてはならないとまで考えた。それは結局、愚昧な民衆はもちろん神学者などにも、知性によって到達した真理など理解できようはずもないからである。そして究極的には、哲学者にとって宗教など必要ないとまで言い切った。なぜなら、真理にまで到達するには理性のみで足りるのであり、コーランは必要ないのである。

こうした極めて無神論的な思想は、もはやイスラーム思想からはみ出していた。このような思想を土台にした微塵も妥協を許さないアリストテレス理解は、もはやそれ自体が異端であり、この学統を継ぐものはイスラーム世界には一人も現れなかった。また、西方イスラーム世界自体がイブン・ルシドとともに凋落し、キリスト教徒によるレコンキスタによってスペインの領土を失い雲散霧消してしまう。世界史上の大思想家とよべるイブン・ルシドは、イスラーム世界にはほとんど何の影響も残さずに消え去ってしまったのである。

しかしイブン・ルシドの全著作は13世紀にはラテン語訳され、カトリック世界でラテン・アヴェロイストたちの活躍を見るのである。しかしその思想において、カトリック世界のアヴェロイストたちもあくまでキリスト教の枠内で活動していたわけで、イブン・ルシドの方がより徹底して理性至上主義者であったといえよう。